mardi, 14 mai 2019

Der Baum / L'arbre

Aus seinen Wurzeln

Depuis ses racines

wächst er

il croît

dem Himmel zu

jusqu'à toucher le ciel

Ringe

Des anneaux

umschlingen sein Herz

lui enlacent le cœur

erzählen seine Jahre

racontent ses années

Vögel verstehen

Les oiseaux comprennent

seine Laubsprache

le langage de son feuillage

Wer ihn fällt

Celui qui l'abat

erkennt sein Alter

découvre son âge

nicht

mais pas

seine Jugend

sa jeunesse

06:31 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 13 mai 2019

Der Brunnen III / Le puits III

Ich komme zurück

Je m'en reviens

zum Brunnen

au puits

noch hängt an der Kette

à la chaîne pend encore

der Eimer

le seau

Ich tauche ihn

Je le plonge

in die Tiefe

dans les profondeurs

hole ihn hoch

puis le remonte

trinke Erinnerung

je bois un souvenir

über den Himmel

penchée

gebeugt

au-dessus du ciel

13:55 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 12 mai 2019

Der goldne Berg / La montagne dorée

Der goldne Berg

La montagne dorée

im Gedächtnis

dans ta mémoire

strahlt

étincelle

Sein Gipfelgruß

Son salut depuis le sommet

umarmt das Tal

étreint la vallée

Öffne deine Fenster

Ouvre la fenêtre

laß die Sonne herein

laisse entrer le soleil

Wirf deine Masken

Jette tes masques

ins Feuer

dans le feu

empfange das Licht

accueille la lumière

07:02 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 11 mai 2019

Der Himmel II / Le ciel II

Meine Mutter

Ma mère m'a

schenkte mir die Erde

offert la terre

und hat mir

et m'a

den Himmel vermacht

légué le ciel

der mir die Mutter

que la mère m'a

gab

donné

und nahm

puis repris

07:58 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 10 mai 2019

Der Seher / Le guetteur

Der Seher

Le guetteur

sieht

aperçoit

die schwarze Fahne

le drapeau noir

auf halbmast

en berne

Das Haus ist gestorben

La maison est morte

die Straße begraben

la rue ensevelie

die Stadt war

la ville était

eine wahre Erfindung

une vraie trouvaille

Der Seher

Le guetteur

sieht

aperçoit

Moos

de la mousse

07:49 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 09 mai 2019

Heimat II / Patrie II

Du schwimmst

Tu nages

auf dem Meer

sur la mer

der Unendlichkeit

de l'infini

Glückt es dir

Si tu as la chance

eine Küste zu erreichen

d'atteindre une côte

wird ein Stückchen Erde

un lopin de terre

deine Heimat

devient ta patrie

09:59 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 08 mai 2019

Briefe II / Lettre II

Jeden Tag

Chaque jour

kommt der Briefträger

le facteur passe

und bringt mir ein Stückchen Welt

et m'apporte un morceau d'univers

Viele Unbekannte

Tant d'inconnus

erzählen mir

me racontent

ihre Geschichten

leurs histoires

schenken mir

m'offrent

Freundschaft und Liebe

leur amitié et leur amour

Ihre Worte umarmen

Leurs paroles étreignent

meine Worte

mes paroles

07:37 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 07 mai 2019

Baum / Arbre

Ich bin ein Baum

Je suis un arbre

voller Vögel

couvert d'oiseaux

trinke ihren Gesang

je bois leur chant

Aus den Wurzeln

Depuis les racines

wächst mein Schicksal

monte ma destinée

Schmerz und Sprache

la souffrance et la parole

ins Staunen

devenues enchantement

07:39 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 06 mai 2019

Ballspieler / Joueur de ballon

Gefühl des Abstands

Sens de la distance

Angriff und Schwung

attaque et course d'appel

Jedes Vielleicht

Au moment du tir il

wägt er im Wurf

soupèse chaque hypothèse

Wenn der Ball kommt

Quand le ballon

aus der Sonne —

descend du soleil —

das Licht ist ein Spiel

la lumière est un jeu

roter Bälle

de ballons rouges

Unter allen Sonnenbällen

De tous ces ballons du soleil

den festen

la main

fängt die magnetische

magnétique attrape le

Hand auf

seul ballon solide

06:05 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 05 mai 2019

Entfernt / Eloignée

Ich bin weit entfernt

Je suis très éloignée

von mir

de moi-même

Komme mir

Viens au-devant

selber entgegen

de moi-même

und erwarte mich

et attends-moi

Die Erwartung bleibt

L'attente demeure

hinter mir zurück

en arrière de moi

15:19 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 04 mai 2019

Dulcinea / Dulcinée

Wo

Où

schläft mein Ritter

dort mon chevalier

Ich Dulcinea

Moi, Dulcinée,

Kuhmagd

qui suis vachère,

dien ihm im Stall

je le sers à l'étable

Spanische Königstochter

princesse espagnole

vor der Gerburt

de par ma naissance

Das weiß

Cela, il le sait,

Don Quichotte

Don Quichotte

beweist es den Mühlen

il le démontre aux moulins

die mich verspotten

qui se gaussent de moi

Viele Tode gestorben

De tant de morts pour moi

für mich

il est mort

Melk ich die Zeit

Je trais le temps

schwimmt

son visage

sein Gesicht

flotte

im weißen Spiegel

dans le miroir blanc,

verjüngt

rajeuni

Ich melke

Je trais

für Spanien

pour l'Espagne

für dich

pour toi

Die Toten werden nicht alt

Les morts ne vieillissent pas

06:34 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 03 mai 2019

Der Tag / Le jour

Der Tag ist ein Berg

Le jour est une montagne

Du mußt ihn täglich besteigen

Chaque jour tu dois l'escalader

Lawinengeröll

éboulis d'avalanches

Taugras Wipfel die

herbe-rosée & cimes qui

den Himmel im

tiennent le ciel

Gleichgewicht halten

en équilibre

08:03 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 02 mai 2019

Don Quichotte II

Ich Dulcinea

Moi, Dulcinée

warte auf meinen Ritter

j'attends mon chevalier

der zarten Gedanken

aux douces pensées

Einst kam er

Autrefois il est venu

auf einem Flügelroß

sur un cheval ailé

und ritt mit mir

et nous avons cavalé

zu den Sternen

jusqu'aux étoiles

Wir fielen

Nous sommes tombés

er starb

il est mort

Ich liege in einer Wüste

Me voici étendue dans un désert

ohne Oase

sans la moindre oasis

warte auf meinen

j'attends mon

auferstandenen Ritter

chevalier ressuscité

06:31 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 01 mai 2019

Regenwörter / Mots de pluie

Regenwörter

Des mots de pluie

überfluten mich

m'inondent

Von Tropfen aufgesogen

Gorgée de gouttes

in die Wolken geschwemmt

flottée sur les nuages

ich regne

je pleus

in den offenen

et j'atterris dans la

Scharlachmund

bouche ouverte écarlate

des Mohns

du coquelicot

________________________________________

Ce poème, comme les autres que je traduirai en mai, est extrait du recueil Die Sonne fällt (1984, Fischer Verlag, 2001, p. 123).

Il n'y a aucun marqueur de genre dans le poème, et l'instance qui dit "je" n'est pas forcément identique à la poète. Toutefois, je choisis le féminin, car traduire au masculin "par défaut" me semble fort peu satisfaisant également. Je n'ai jamais lu de traductions françaises d'Ausländer, donc j'ignore comment procèdent les autres.

"je pleus" : faut-il conjuguer le verbe pleuvoir comme émouvoir (j'émeus) ou comme pouvoir (je peux) ?

EDIT du 2 mai : suite aux explications et conseils de Lionel-Edouard Martin, j'ai changé mes vers 3 et 4 ; je n'ai pas osé suivre toutes les émendations de mon éminent collègue, mais qu'il soit ici remercié.

06:49 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 20 avril 2018

DSF15 (#Braddon1868)

Chapitre III. [version intégrale]

« Reprends ces lettres qui sont l'image du bonheur. »

Dans le paquet suivant, il y avait beaucoup de billets et de lettres qu'Eustace Thorburn passa beaucoup de temps à lire, en relisant certaines, en reprenant d'autres qu'il avait d'abord parcourues rapidement. Le papier à lettres était épais, de belle facture, et il en émanait un parfum presque évanoui de mille-fleurs, imperceptible au point d'être comme le fantôme évanescent d'une fragrance disparue. Les lettres et les billets, tous datés, avaient tous la même signature : une simple initiale, la lettre H.

Eustace les lut dans l'ordre chronologique.

L'auteur du livre que lisait Mlle Mayfield ce mardi est revenu trois fois depuis à la bibliothèque, mais n'a pas eu l'heur de l'y voir. Miss Mayfield aura-t-elle la bonté d'écrire ne serait-ce qu'une ligne pour signifier quand on peut la voir ? L'auteur, qui songe ne pas devoir mériter ses louanges éloquentes, souhaite vivement un entretien avec elle, même de quelques minutes.

Au George Hotel, 6 juin 1843.

— L'auteur du livre ? répéta Eustace. Quel livre ? Cet homme était-il écrivain ?

Cette lettre avait été remise directement. La lettre suivante avait été envoyée à Bayham, cette ville de bains dans le Dorset où Daniel avait aussi envoyé ses missives.

« C. M.

En poste restante à Bayham. »

« C'est l'adresse que préfèrent les séducteurs » marmonna Eustace en dépliant la lettre.

Au George Hotel, le 15 juin 1843.

Ma chère mademoiselle,

si vous saviez le temps que j'ai perdu depuis jeudi de la semaine passée, en tentant vainement d'apercevoir, entre les partitions et les lithographies que votre père a disposées en vitrine, votre visage, vous croiriez plus volontiers ce que je vous ai dit ce jour-là. Je vous ai dit que si je ne vous voyais pas je vous écrirais, et je vous ai dit quelle serait l'adresse de ma lettre. Vous m'avez interdit d'écrire et dit sans ambages que ma lettre resterait à la poste sans qu'on vînt l'y chercher. Mais, à vous qui êtes si douce, il vous serait impossible de maintenir une telle résolution. J'ose formuler l'espoir que ces mots vous parviennent et que vous me pardonnerez de vous avoir désobéi.

Je désire tant vous revoir, ne serait-ce qu'une fois, oui, même une seule fois encore. Jour et nuit me hante l'image de ce doux visage penché sur l'un de mes livres. Vous souvenez-vous de ce jour ? c'était il y a trois semaines seulement, et pourtant c'est comme si une nouvelle existence avait commencé pour moi ce jour-là, et comme si j'avais vieilli de la moitié de mon âge. Ce visage si doux, si tendre, avec ses yeux foncés et son teint d'églantine, pourrai-je jamais l'oublier ? Cessera-t-il jamais de s'interposer entre mes livres et moi ? Hier soir je tentais de lire une sublime tragédie classique, mais vous m'en empêchiez. Électre, c'était vous : je vous voyais penchée sur l'urne cinéraire de votre frère, comme je vous avais vue penchée sur ce volume idiot dont vous avez eu la douceur de faire l'éloge. Cette tragédie grecque m'a rappelé cette théorie du destin dont on se moque en notre époque. Pourtant, dans la conduite de nos vies, le destin est assurément à la manœuvre. Le jour où je vous ai vue pour la première fois, j'étais occupé à écrire des lettres, et on m'avait donné du papier et des stylos si médiocres que je suis parti, plein d'entrain, m'en acheter de meilleure facture. Si on m'avait fourni de quoi écrire, je ne vous aurais peut-être jamais vue. Il y avait trois autres boutiques où j'eusse pu m'enquérir de ce que je désirais, mais le Destin m'a mis la main au collet et m'a conduit jusqu'à la papeterie de votre père. Je suis entré tranquillement, mes pensées à cent lieues de Bayham. Je vous ai vue, assise derrière la caisse, un livre sur les genoux, et toutes mes pensées sont revenues à Bayham, afin de se fixer sur vous à tout jamais.

Vous étiez si absorbée qu'il a fallu répéter trois fois mon humble requête d'une liasse de papier à lettres, tandis que je prenais le temps de déchiffrer le titre du livre qui vous intéressait tant. Tous les écrivains sont capables, je pense, de lire le titre de leur propre livre même à l'envers. Vous avez levé les yeux, avec un air chaste et timide ; c'est alors que vos joues se sont colorées de cette fraîcheur d'églantine. Alors je vous ai demandé ce que vous pensiez de ce livre ; vous en avez fait l'éloge avec une éloquence envoûtante, tout en vous demandant quel genre d'homme était l'auteur. J'avais entendu bien des gens louer le livre, et davantage encore l'accabler d'injures ; jamais encore je n'avais ressenti la moindre tentation de m'en avouer l'auteur. En effet, j'avais pris grand soin de cacher mon identité. Mais en vous entendant faire l'éloge de mon livre, je jetai toute prudence par-dessus les moulins. Quel plaisir de vous voir rougir, de voir votre embarras si envoûtant quand je vous ai dit que tout le bonheur était pour moi.

Oh, Celia, si vous aimez tant mon livre, pourquoi m'éviter et vous méfier de moi ? Permettez que je vous voie, ma chère... peu importe quand et où... vos conditions seront les miennes... Je passe mes journées à attendre dans cette ville sans charme, cela dans l'espoir de vous voir. Je suis requis ailleurs par cent tâches diverses, et pourtant j'attends ici ! Une fois que j'aurai posté cette lettre, j'attendrai une semaine ; si je ne reçois, dans ce laps de temps, aucun signe de vous, je quitterai Bayham pour ne plus jamais m'aventurer dans ses rues fatales.

Votre ami sincère à tout jamais,

H.

Six semaines s'étaient écoulés entre la deuxième lettre et la troisième, et il s'était produit un changement considérable dans le ton de leur auteur. Il n'implorait plus d'entrevue avec la fille du papetier. Il ne faisait aucun doute qu'il l'avait vue à maintes reprises, et la lettre regorgeait d'allusions à des rendez-vous passés.

— Mon tendre Amour (ainsi commençait-il — comme la situation avait évolué promptement en six semaines, après le "chère mademoiselle" des débuts),

ma chère à tout jamais,

il n'y a pas, entre de nous, de fossé aussi large qu'il ne puisse être comblé. Pourquoi avoir la cruauté de douter de moi et de me fuir ? Tu sais que je t'aime. Hier soir, quand nous étions ensemble près de la mer sous le doux crépuscule, tu m'as dit que tu croyais à mes sentiments, et le calme alentour était si solennel que nous eussions aisément pu nous croire naufragés sur quelque île déserte. Tu me parles de ton humble naissance, comme si la naissance d'un ange ou d'une déesse pouvait être humble, et tu m'implores de retourner dans le monde, d'y reprendre mon esclavage, et d'oublier cette brève illumination qui m'a fait entrevoir mieux que le monde. Celia, j'ai seulement vingt-cinq ans, et pourtant j'étais certain de ne plus pouvoir ressentir un amour tel que celui que j'éprouve pour toi.

Samedi, tu m'as dit que ton père entrerait dans une colère noire s'il apprenait notre relation. Je mettrais volontiers fin à toutes tes craintes, ma chérie, en allant voir M. Mayfield pour lui demander la permission de te dire mienne pour le restant de nos jours, si je n'étais pas pieds et poings liés par des entraves d'une nature sociale. Tu as quelque motif de te défier de moi, Celia, et si tu n'étais pas la plus généreuse des femmes je craindrais de te parler avec franchise. Quand nous serons mariés, notre union doit demeurer secrète jusqu'à tant que mon père, en mourant, me délivre de cette servitude. Peut-être me trouveras-tu lâche en m'entendant avouer que je n'ose défier ouvertement mon père, mais tu ne peux guère imaginer le degré d'esclavage auquel un fils est réduit lorsqu'il est fils unique et que son père nourrit de somptueux projets pour sa carrière. Je t'écris au sujet de ces obstacles à notre bonheur, ma douce, car lorsque tu es avec moi je ne peux évoquer les difficultés qui nous assiègent. Mes déboires s'évanouissent quand je vois ces yeux si chers se tourner vers moi. J'oublie ce monde laborieux et ses plaies ; je pourrais m'imaginer que la terre est encore la demeure des dieux et que la boîte de cette sotte de Pandore n'a pas été ouverte. Quand je suis loin de toi, tout est changé, et il ne me reste que l'espoir. Ainsi à notre prochaine rencontre je ne ferai pas d'allusion à cette lettre. Nous serons des enfants qui s'imaginent le monde à neuf. Nous marcherons, bras dessus bras dessous, le long de cette grève délicieuse qui s'étend au-delà de la baie, bien loin du tohu-bohu de la ville. Nous oublierons nos peines quotidiennes, nous oublierons que les dieux nous ont abandonnés.Ah, si seulement nous avions vécu en ces temps mythiques où Eros lui-même se fût peut-être ému de nos chagrins, et nous eût emportés vers quelque île enchantée où la fougue de notre amour fût demeurée aussi immortelle que sa divinité ! Voyons-nous à sept heures, mon cher amour. J'attendrai ta venue près du lieu habituel ; tu te débarrasseras sans mal de ta confidente, Mlle K. Aurais-tu d'ailleurs quelque idée d'un petit objet féminin qui fît plaisir à Mlle K. ? Je voudrais lui offrir un témoignage de mon admiration respectueuse ; elle a été si indulgente à notre égard, toute guindée qu'elle soit. Tu me diras si ce sera un collier, un bracelet, des boucles d'oreilles, et je verrai ce que le bijoutier de Bayham peut nous bricoler. Et maintenant, ma chère, mon adorable, adieu pour quelques heures ; et que Phaéton pousse ses coursiers vers l'ouest et qu'il colore notre lieu préféré de la douceur crépusculaire d'une lumière violine.

H, à toi pour toujours,

Il y avait bien d'autres lettres — plus passionnées, moins primesautières —, sur un laps de temps qui était de six ou sept semaines, suivi d'une fort longue interruption, puis deux lettres écrites en janvier de l'année suivante. L'auteur des lettres était parvenu à obtenir de sa très chère Celia qu'elle consentît à un mariage clandestin. Elle devrait partir de chez elle en secret pour se rendre à Londres en sa compagnie ; tout avait été arrangé. Il était tout à fait manifeste que son consentement n'avait pu être obtenu qu'avec bien des manœuvres. Les lettres étaient pleines d'objurgations et de promesses. L'auteur de la lettre ne cessait de répéter qu'il avait eu le cœur meurtri de lui voir verser des larmes, et combien il lui était quasiment insupportable d'imaginer sa peine. Il était pourtant parvenu à surmonter cela et avait maintenu ses plans, quels qu'ils fussent, car la dernière lettre contenait toutes les instructions indispensables à la fuite de la jeune fille. Elle devait rejoindre son amoureux à la nuit tombée au bureau de la malle-poste ; ils feraient la première étape de nuit ; ensuite, ils s'arrêteraient dans un relais et arriveraient à Londres en empruntant une autre route ; de la sorte, ils étaient assurés de semer quiconque tenterait de les suivre ou de s'enquérir à leur sujet sur la route principale.

Rien de plus... et bien assez, pourtant, pour le jeune homme assis à ruminer sur cette dernière lettre, la mine sombre. C'était une histoire tellement banale, et si facile à reconstituer : la belle fille de province, fragile et pauvre, qui se laisse arracher à sa petite famille sous la promesse d'une mariage clandestin, une union qui n'est jamais célébrée, et dont l'officialisation n'avait jamais été prévue, puis un bref intervalle de bonheur, comme en rêve, l'escapade à midi dans un nouveau jardin d'Éden, et ce fatal serpent, le Remords, toujours tapi sous les fleurs ; enfin, l'épilogue abrupt sur lequel s'achève ce rêve enfiévré de bonheur : amertume et noir désespoir ! Voilà quel petit roman sans originalité Eustace Thorburn retrouvait dans le paquet de lettres signées de cette initiale, H., histoire si cruelle, si humiliante que le jeune homme laissa choir sa tête recrue de fatigue parmi les papiers amoncelés pour y pleurer à chaudes larmes.

Il s'était plus ou moins remis de cet accès de chagrin et s'occupait à ranger les lettres lorsque la porte s'ouvrit ; un homme entra. L'homme avait dans les quarante-cinq ans, et d'une figure à ne pas passer inaperçu. Il avait été beau, cela ne faisait aucun doute, mais la fleur de sa jeunesse avait fané dans un environnement malsain, et les brises glaciales d'un automne précoce l'avaient flétri quand il eût dû encore resplendir de toute la gloire d'un flamboyant été. Il avait un nez cramoisi, et des yeux noirs également incandescents ; ses cheveux noirs étaient plus longs que ne le permettait la mode de l'époque. Ces mèches noires désordonnées étaient parsemées de fils d'argent, et sa moustache noire avait de ces reflets pourpre qui trahissent la main de l'apothicaire. C'était un homme grand et robuste, d'allure imposante ; et quoique les grâces habituelles de l'homme moderne lui fissent défaut, il avait quelque chose de racé, un style bien à lui. En ce jour, il portait le deuil, et ses manières avaient une douceur inaccoutumée. C'était Daniel Mayfield, un homme dont le génie avait bien servi les autres, mais été de peu de secours pour lui-même, un homme qui contemplait le visage de son pire ennemi à chaque fois qu'il regardait dans un miroir.

Oui, M. Mayfield ne s'était pas fait d'autre ennemi que lui-même. Il était aimé de tous. C'était lui, le vrai bohémien, l'Arabe typique arpentant le grand désert londonien. L'argent, comme de l'eau, lui filait entre les doigts. Il avait eu plus de réussite, et travaillé davantage que des hommes dont le labeur s'était traduit en terres et demeures, chevaux et calèches, fins linges brodés et porcelaines de Sèvres. Les gens qui le connaissaient passaient leur temps à calculer ses revenus et à se demander ce qu'il en faisait. Dépensait-il tout au jeu ou dans des spéculations boursières ? Ces quinze cents livres de revenu annuel, les buvait-il dans les tavernes ? Daniel lui-même eût été dans l'impossibilité de répondre. Cette énigme mystérieuse l'intriguait autant que les autres. Il n'avait jamais compris où passait son argent. L'argent filait, d'une manière ou d'une autre ; voilà tout.  Son ami Jack lui empruntait quelques livres sterling, et puis un soir, aux cartes, la chance n'était pas du côté du pauvre Dan, puis on donnait un dîner à Greenwich pour fêter l'anniversaire de Tom, et puis il s'enviait d'une édition ancienne fort rare du Diable boiteux, de grand format, que vendait le libraire Willis & Sotheran's, et puis il y avait des périodes passagères de disette, pendant lesquelles Dan devait faire appel à un usurier fort aimable, qui ne lui faisait, in fine, payer son charitable service qu'à un taux de 150%. Ainsi filait l'argent. Daniel était la dernière personne au monde à se soucier de la façon dont l'argent disparaissait. Quand il se trouvait désargenté, il demandait qu'on lui apportât du papier, de l'encre et une plume afin de se remettre à flot.

Son ami Jack lui empruntait quelques livres sterling, et puis un soir, aux cartes, la chance n'était pas du côté du pauvre Dan, puis on donnait un dîner à Greenwich pour fêter l'anniversaire de Tom, et puis il s'enviait d'une édition ancienne fort rare du Diable boiteux, de grand format, que vendait le libraire Willis & Sotheran's, et puis il y avait des périodes passagères de disette, pendant lesquelles Dan devait faire appel à un usurier fort aimable, qui ne lui faisait, in fine, payer son charitable service qu'à un taux de 150%. Ainsi filait l'argent. Daniel était la dernière personne au monde à se soucier de la façon dont l'argent disparaissait. Quand il se trouvait désargenté, il demandait qu'on lui apportât du papier, de l'encre et une plume afin de se remettre à flot.

Désormais son génie téméraire avait un peu pâli. La férocité des yeux noirs était atténuée par un air de continuelle tristesse, et la démarche arrogante du bohémien avait laissé la place à une figure et à un maintien inhabituellement calmes. Il demeura quelque temps sur le seuil à regarder son neveu. Le jeune homme leva les yeux brusquement et étira les mains.

— Cher oncle Dan ! s'écria-t-il en saisissant les mains que lui tendait son visiteur.

Il ne reçut, pour toute marque de compassion de la part de son oncle, qu'une pression énergique de ses doigts robustes. Les deux hommes se comprenaient trop bien pour avoir besoin de se répandre en paroles.

Daniel fixa le bureau avec sa planchette relevée.

— Alors, dit-il doucement, tu as examiné les papiers de ta mère... As-tu découvert quelque chose ?

— Plus qu'il n'est nécessaire, et pas la moitié, malgré tout, de ce que je dois savoir. Cela viendra. Oncle Dan, je ne t'ai jamais posé de questions. Je n'en trouvais pas la force. Mais maintenant... maintenant qu'elle n'est plus...

— Je te comprends, mon garçon. J'en sais moi-même assez peu, car je n'ai jamais trouvé la force de l'interroger (que Dieu la bénisse !), mais tu as le droit de savoir ce peu de choses, et si tu es en mesure de nouer les fils de l'histoire avec ce que tu as trouvé là-dedans...

En disant ces mots, Daniel lui montrait le bureau.

— Je comprends ce qui s'est passé ; ce que je veux savoir, c'est le nom de cet homme ! s'emporta Eustace.

— Cela fait vingt ans que je désire le savoir.

— Alors tu ne peux rien me dire ?

— Je peux t'en dire fort peu. Quand je suis parti de chez moi pour effectuer un stage dans un cabinet d'avocats londoniens, j'ai laissé derrière moi la plus belle et la plus lumineuse de toutes les créatures dont jamais frère ait pu se dire fier. Tu le sais, Eustace, nous étions les deux seuls enfants d'un couple de commerçants prospères dans une petite ville d'eaux. Nous habitions une maison de briques carrée qui donnait sur la mer. Mon père tenait une bibliothèque ambulante avec salon de lecture, et ma mère faisait dans la chapellerie. À eux deux ils avaient un revenu tout à fait confortable. Bayham était une petite ville endormie, loin du tumulte du monde ; un commerçant qui réussit à s'y établir finit par y bénéficier d'un bon petit monopole. Je sais que nous avions du bien et qu'à notre façon nous étions des gens importants. Ma sœur était, de Bayham, la plus belle fille. Elle a fané si vite, elle est devenue une telle épave qu'il t'est difficile d'imaginer quelle beauté c'était alors. Elle avait honte que sa beauté lui valût autant d'attention, et ses timidités d'enfant la rendaient plus charmante encore. Un grand échalas empoté de dix-huit ans ne sait guère ce qu'est la beauté, mais je savais que ma sœur était adorable ; je l'aimais et je l'admirais. Je me rappelle que je n'arrêtais pas de vanter ses mérites auprès des autres clercs, et qu'à force de dénigrer leurs sœurs du haut de mon ignorance j'avais fini par me rendre insupportable. J'étais si fier de notre petite Cely.

Il s'arrêta de parler, se couvrit les yeux de ses mains pendant quelques minutes, cependant qu'Eustace attendait impatiemment.

— Pour aller à l'essentiel, poursuivit-il, mon père a fini par m'écrire une lettre, au ton très perturbé, aux formulations presque incohérentes, afin de me dire que la maison était sens dessus dessous, et que je devais rentrer sur-le-champ. Bien sûr, je pensai d'abord à des problèmes d'ordre pécuniaire (je gage que la nature a fait de nous des êtres mesquins) et, me figurant que le commerce était ruiné, j'ai songé, rongé par le remords, à tout l'argent que j'avais coûté à mon père, et à la façon dont, depuis toujours, j'avais été un bien piètre fils. En rentrant à Bayham, j'ai découvert qu'une chose plus grave que le manque d'argent avait frappé d'affliction notre famille. Celia avait disparu en laissant une lettre dans laquelle elle disait à mon père qu'elle partait se marier ; il y avait des raisons de tenir secrets quelque temps le mariage et le nom même de son époux ; mais il avait promis de la ramener à Bayham dès qu'il serait libre de révéler son nom et son rang. Bien entendu, nous savions ce qu'il fallait comprendre par là ; mon père et moi partîmes en quête de notre pauvre fille dupée, le cœur frappé d'un désespoir aussi noir que si nous étions partis la chercher au royaume de Pluton.

— Et vous avez échoué...?

— Oui, mon garçon, nous avons ignoblement échoué. En ce temps-là, il n'y avait ni télégraphe ni détectives privés ; et après avoir suivi plusieurs fausses pistes, et dépensé pas mal d'argent, nous sommes rentrés à Bayham, mon père avec dix ans de plus pour tribut de ses peines. Il mourut trois ans plus tard, et ma mère ne tarda pas à le suivre, car c'était un de ces couples de l'ancien temps, qui s'accrochent l'un à l'autre si passionnément leur vie durant qu'il leur faut bien descendre ensemble à la tombe. Ils moururent, et la pauvre fille, à qui ils avaient pardonné dès la minute où ils avaient appris son offense, ne put soulager leurs derniers instants. Ils étaient morts depuis plus d'un an lorsque je vis un visage de femme me frôler dans la partie la plus animée du Strand. Je poursuivis mon chemin en ressentant au fond de mon cœur une étrange et subite douleur, avant de rebrousser chemin et de me lancer à la poursuite de cette femme, car je savais que j'avais vu ma sœur.

Il y eut une nouvelle pause, durant laquelle on n'entendit que la respiration haletante d'Eustace, et un long soupir, poussé par Daniel.

— Eh bien, mon garçon, elle vivait à Londres depuis plus de trois ans, cachée dans cette même immense jungle qui m'abritait, et pas une fois la Providence ne m'avait placé sur son chemin. Elle avait mené la vie qui est celle de tant d'autres créatures solitaires à Londres, en vivotant, tantôt grâce à telle besogne, tantôt grâce à telle autre. Je la raccompagnai chez elle ; nous rassemblâmes ses quelques menus biens, nous les emportâmes dans un fiacre, avec toi... et tu connais la suite. Elle a vécu avec moi jusqu'à ce que tu atteignes l'âge où les mauvaises influences sont à craindre : alors, elle prit quelque excuse pour s'en aller ; la pauvre âme, elle avait peur que ce débauché de Daniel ne contaminât son petit agneau. Pendant tout le temps où nous vécûmes ensemble, je me retins de l'interroger. J'étais persuadé qu'elle finirait par se confier à moi, et, espérant cela, j'attendais patiemment. Une fois, elle m'apprit qu'elle s'était rendue par deux fois à Bayham : la première, quand ses parents étaient encore en vie ; elle avait attendu et guetté, dissimulée par l'obscurité hivernale, jusqu'à parvenir à les apercevoir tous deux ; la seconde, quand ils reposaient déjà dans le cimetière paroissial. Elle ne m'a jamais rien dit d'autre. Un jour, je lui ai demandé si elle me dirait le nom de ton père. Mais elle m'a regardé d'un visage aussi triste qu'effrayé, la pauvre enfant, et m'a dit que non, elle ne pourrait jamais me dire cela ; il n'était pas en Angleterre... il était, à ce qu'elle croyait savoir, à l'autre bout de la terre. C'est la seule tentative que j'aie jamais faite pour deviner le secret de ta naissance.

— Mais les lettres, les lettres de cet homme, regorgent d'allusions à un mariage. Crois-tu qu'il n'y a pas eu de mariage ?

— Pas de mariage. Je suis catégorique.

Eustace eut un râle. Longtemps, il s'était douté de cela ; mais son amertume grandissait à entendre ses doutes confirmés par quelqu'un d'autre, de sorte qu'il demanda :

— Tu as une bonne raison de dire cela, Oncle Dan ?

— Eustace, j'ai la conviction absolue que si ma sœur avait pu revenir à Bayham, elle l'aurait fait. Sa peine a dû être bien amère pour qu'elle reste éloignée de ses parents.

Le jeune homme ne répondit rien à son oncle. Il alla à la fenêtre et se mit à observer le spectacle lugubre de la rue, où l'inévitable joueur d'orgue, qui, avec sa manivelle à musique, a toujours l'air de mouliner nos peines, égrénait ses ritournelles à sa place habituelle. Pour le commun des mortels, sa mélodie était un air d'Éthiopie, mais, par la suite, Eustace ne devait jamais, en entendant cet air, oublier ces instants malheureux, ni l'histoire infortunée de sa mère.

Le jeune homme ne répondit rien à son oncle. Il alla à la fenêtre et se mit à observer le spectacle lugubre de la rue, où l'inévitable joueur d'orgue, qui, avec sa manivelle à musique, a toujours l'air de mouliner nos peines, égrénait ses ritournelles à sa place habituelle. Pour le commun des mortels, sa mélodie était un air d'Éthiopie, mais, par la suite, Eustace ne devait jamais, en entendant cet air, oublier ces instants malheureux, ni l'histoire infortunée de sa mère.

Il s'en retourna près de son oncle. Que le Ciel le prenne en pitié, il n'était pas jusqu'à la loi qui ne lui déniât ce lien, et s'il pouvait dire de cet homme que c'était son oncle, c'était pure courtoisie. S'éloignant de la fenêtre, il se jeta contre la poitrine de son oncle, l'honnête Daniel, et fondit en larmes.

— Emmène-moi sur la tombe de ma mère.

10:39 Publié dans #Braddon1868 | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 17 avril 2018

DSF14 (#Braddon1868)

Chapitre III. [en cours de traduction]

« Reprends ces lettres qui sont l'image du bonheur. »

Dans le paquet suivant, il y avait beaucoup de billets et de lettres qu'Eustace Thorburn passa beaucoup de temps à lire, en relisant certaines, en reprenant d'autres qu'il avait d'abord parcourues rapidement. Le papier à lettres était épais, de belle facture, et il en émanait un parfum presque évanoui de mille-fleurs, imperceptible au point d'être comme le fantôme évanescent d'une fragrance disparue. Les lettres et les billets, tous datés, avaient tous la même signature : une simple initiale, la lettre H.

Eustace les lut dans l'ordre chronologique.

L'auteur du livre que lisait Mlle Mayfield ce mardi est revenu trois fois depuis à la bibliothèque, mais n'a pas eu l'heur de l'y voir. Miss Mayfield aura-t-elle la bonté d'écrire ne serait-ce qu'une ligne pour signifier quand on peut la voir ? L'auteur, qui songe ne pas devoir mériter ses louanges éloquentes, souhaite vivement un entretien avec elle, même de quelques minutes.

Au George Hotel, 6 juin 1843.

— L'auteur du livre ? répéta Eustace. Quel livre ? Cet homme était-il écrivain ?

Cette lettre avait été remise directement. La lettre suivante avait été envoyée à Bayham, cette ville de bains dans le Dorset où Daniel avait aussi envoyé ses missives.

« C. M.

En poste restante à Bayham. »

« C'est l'adresse que préfèrent les séducteurs » marmonna Eustace en dépliant la lettre.

Au George Hotel, le 15 juin 1843.

Ma chère mademoiselle,

si vous saviez le temps que j'ai perdu depuis jeudi de la semaine passée, en tentant vainement d'apercevoir, entre les partitions et les lithographies que votre père a disposées en vitrine, votre visage, vous croiriez plus volontiers ce que je vous ai dit ce jour-là. Je vous ai dit que si je ne vous voyais pas je vous écrirais, et je vous ai dit quelle serait l'adresse de ma lettre. Vous m'avez interdit d'écrire et dit sans ambages que ma lettre resterait à la poste sans qu'on vînt l'y chercher. Mais, à vous qui êtes si douce, il vous serait impossible de maintenir une telle résolution. J'ose formuler l'espoir que ces mots vous parviennent et que vous me pardonnerez de vous avoir désobéi.

Je désire tant vous revoir, ne serait-ce qu'une fois, oui, même une seule fois encore. Jour et nuit me hante l'image de ce doux visage penché sur l'un de mes livres. Vous souvenez-vous de ce jour ? c'était il y a trois semaines seulement, et pourtant c'est comme si une nouvelle existence avait commencé pour moi ce jour-là, et comme si j'avais vieilli de la moitié de mon âge. Ce visage si doux, si tendre, avec ses yeux foncés et son teint d'églantine, pourrai-je jamais l'oublier ? Cessera-t-il jamais de s'interposer entre mes livres et moi ? Hier soir je tentais de lire une sublime tragédie classique, mais vous m'en empêchiez. Électre, c'était vous : je vous voyais penchée sur l'urne cinéraire de votre frère, comme je vous avais vue penchée sur ce volume idiot dont vous avez eu la douceur de faire l'éloge. Cette tragédie grecque m'a rappelé cette théorie du destin dont on se moque en notre époque. Pourtant, dans la conduite de nos vies, le destin est assurément à la manœuvre. Le jour où je vous ai vue pour la première fois, j'étais occupé à écrire des lettres, et on m'avait donné du papier et des stylos si médiocres que je suis parti, plein d'entrain, m'en acheter de meilleure facture. Si on m'avait fourni de quoi écrire, je ne vous aurais peut-être jamais vue. Il y avait trois autres boutiques où j'eusse pu m'enquérir de ce que je désirais, mais le Destin m'a mis la main au collet et m'a conduit jusqu'à la papeterie de votre père. Je suis entré tranquillement, mes pensées à cent lieues de Bayham. Je vous ai vue, assise derrière la caisse, un livre sur les genoux, et toutes mes pensées sont revenues à Bayham, afin de se fixer sur vous à tout jamais.

Vous étiez si absorbée qu'il a fallu répéter trois fois mon humble requête d'une liasse de papier à lettres, tandis que je prenais le temps de déchiffrer le titre du livre qui vous intéressait tant. Tous les écrivains sont capables, je pense, de lire le titre de leur propre livre même à l'envers. Vous avez levé les yeux, avec un air chaste et timide ; c'est alors que vos joues se sont colorées de cette fraîcheur d'églantine. Alors je vous ai demandé ce que vous pensiez de ce livre ; vous en avez fait l'éloge avec une éloquence envoûtante, tout en vous demandant quel genre d'homme était l'auteur. J'avais entendu bien des gens louer le livre, et davantage encore l'accabler d'injures ; jamais encore je n'avais ressenti la moindre tentation de m'en avouer l'auteur. En effet, j'avais pris grand soin de cacher mon identité. Mais en vous entendant faire l'éloge de mon livre, je jetai toute prudence par-dessus les moulins. Quel plaisir de vous voir rougir, de voir votre embarras si envoûtant quand je vous ai dit que tout le bonheur était pour moi.

Oh, Celia, si vous aimez tant mon livre, pourquoi m'éviter et vous méfier de moi ? Permettez que je vous voie, ma chère... peu importe quand et où... vos conditions seront les miennes... Je passe mes journées à attendre dans cette ville sans charme, cela dans l'espoir de vous voir. Je suis requis ailleurs par cent tâches diverses, et pourtant j'attends ici ! Une fois que j'aurai posté cette lettre, j'attendrai une semaine ; si je ne reçois, dans ce laps de temps, aucun signe de vous, je quitterai Bayham pour ne plus jamais m'aventurer dans ses rues fatales.

Votre ami sincère à tout jamais,

H.

Six semaines s'étaient écoulés entre la deuxième lettre et la troisième, et il s'était produit un changement considérable dans le ton de leur auteur. Il n'implorait plus d'entrevue avec la fille du papetier. Il ne faisait aucun doute qu'il l'avait vue à maintes reprises, et la lettre regorgeait d'allusions à des rendez-vous passés.

— Mon tendre Amour (ainsi commençait-il — comme la situation avait évolué promptement en six semaines, après le "chère mademoiselle" des débuts),

ma chère à tout jamais,

il n'y a pas, entre de nous, de fossé aussi large qu'il ne puisse être comblé. Pourquoi avoir la cruauté de douter de moi et de me fuir ? Tu sais que je t'aime. Hier soir, quand nous étions ensemble près de la mer sous le doux crépuscule, tu m'as dit que tu croyais à mes sentiments, et le calme alentour était si solennel que nous eussions aisément pu nous croire naufragés sur quelque île déserte. Tu me parles de ton humble naissance, comme si la naissance d'un ange ou d'une déesse pouvait être humble, et tu m'implores de retourner dans le monde, d'y reprendre mon esclavage, et d'oublier cette brève illumination qui m'a fait entrevoir mieux que le monde. Celia, j'ai seulement vingt-cinq ans, et pourtant j'étais certain de ne plus pouvoir ressentir un amour tel que celui que j'éprouve pour toi.

Samedi, tu m'as dit que ton père entrerait dans une colère noire s'il apprenait notre relation. Je mettrais volontiers fin à toutes tes craintes, ma chérie, en allant voir M. Mayfield pour lui demander la permission de te dire mienne pour le restant de nos jours, si je n'étais pas pieds et poings liés par des entraves d'une nature sociale. Tu as quelque motif de te défier de moi, Celia, et si tu n'étais pas la plus généreuse des femmes je craindrais de te parler avec franchise. Quand nous serons mariés, notre union doit demeurer secrète jusqu'à tant que mon père, en mourant, me délivre de cette servitude. Peut-être me trouveras-tu lâche en m'entendant avouer que je n'ose défier ouvertement mon père, mais tu ne peux guère imaginer le degré d'esclavage auquel un fils est réduit lorsqu'il est fils unique et que son père nourrit de somptueux projets pour sa carrière. Je t'écris au sujet de ces obstacles à notre bonheur, ma douce, car lorsque tu es avec moi je ne peux évoquer les difficultés qui nous assiègent. Mes déboires s'évanouissent quand je vois ces yeux si chers se tourner vers moi. J'oublie ce monde laborieux et ses plaies ; je pourrais m'imaginer que la terre est encore la demeure des dieux et que la boîte de cette sotte de Pandore n'a pas été ouverte. Quand je suis loin de toi, tout est changé, et il ne me reste que l'espoir. Ainsi à notre prochaine rencontre je ne ferai pas d'allusion à cette lettre. Nous serons des enfants qui s'imaginent le monde à neuf. Nous marcherons, bras dessus bras dessous, le long de cette grève délicieuse qui s'étend au-delà de la baie, bien loin du tohu-bohu de la ville. Nous oublierons nos peines quotidiennes, nous oublierons que les dieux nous ont abandonnés.Ah, si seulement nous avions vécu en ces temps mythiques où Eros lui-même se fût peut-être ému de nos chagrins, et nous eût emportés vers quelque île enchantée où la fougue de notre amour fût demeurée aussi immortelle que sa divinité ! Voyons-nous à sept heures, mon cher amour. J'attendrai ta venue près du lieu habituel ; tu te débarrasseras sans mal de ta confidente, Mlle K. Aurais-tu d'ailleurs quelque idée d'un petit objet féminin qui fît plaisir à Mlle K. ? Je voudrais lui offrir un témoignage de mon admiration respectueuse ; elle a été si indulgente à notre égard, toute guindée qu'elle soit. Tu me diras si ce sera un collier, un bracelet, des boucles d'oreilles, et je verrai ce que le bijoutier de Bayham peut nous bricoler. Et maintenant, ma chère, mon adorable, adieu pour quelques heures ; et que Phaéton pousse ses coursiers vers l'ouest et qu'il colore notre lieu préféré de la douceur crépusculaire d'une lumière violine.

H, à toi pour toujours,

Il y avait bien d'autres lettres — plus passionnées, moins primesautières —, sur un laps de temps qui était de six ou sept semaines, suivi d'une fort longue interruption, puis deux lettres écrites en janvier de l'année suivante. L'auteur des lettres était parvenu à obtenir de sa très chère Celia qu'elle consentît à un mariage clandestin. Elle devrait partir de chez elle en secret pour se rendre à Londres en sa compagnie ; tout avait été arrangé. Il était tout à fait manifeste que son consentement n'avait pu être obtenu qu'avec bien des manœuvres. Les lettres étaient pleines d'objurgations et de promesses. L'auteur de la lettre ne cessait de répéter qu'il avait eu le cœur meurtri de lui voir verser des larmes, et combien il lui était quasiment insupportable d'imaginer sa peine. Il était pourtant parvenu à surmonter cela et avait maintenu ses plans, quels qu'ils fussent, car la dernière lettre contenait toutes les instructions indispensables à la fuite de la jeune fille. Elle devait rejoindre son amoureux à la nuit tombée au bureau de la malle-poste ; ils feraient la première étape de nuit ; ensuite, ils s'arrêteraient dans un relais et arriveraient à Londres en empruntant une autre route ; de la sorte, ils étaient assurés de semer quiconque tenterait de les suivre ou de s'enquérir à leur sujet sur la route principale.

Rien de plus... et bien assez, pourtant, pour le jeune homme assis à ruminer sur cette dernière lettre, la mine sombre. C'était une histoire tellement banale, et si facile à reconstituer : la belle fille de province, fragile et pauvre, qui se laisse arracher à sa petite famille sous la promesse d'une mariage clandestin, une union qui n'est jamais célébrée, et dont l'officialisation n'avait jamais été prévue, puis un bref intervalle de bonheur, comme en rêve, l'escapade à midi dans un nouveau jardin d'Éden, et ce fatal serpent, le Remords, toujours tapi sous les fleurs ; enfin, l'épilogue abrupt sur lequel s'achève ce rêve enfiévré de bonheur : amertume et noir désespoir ! Voilà quel petit roman sans originalité Eustace Thorburn retrouvait dans le paquet de lettres signées de cette initiale, H., histoire si cruelle, si humiliante que le jeune homme laissa choir sa tête recrue de fatigue parmi les papiers amoncelés pour y pleurer à chaudes larmes.

Il s'était plus ou moins remis de cet accès de chagrin et s'occupait à ranger les lettres lorsque la porte s'ouvrit ; un homme entra. L'homme avait dans les quarante-cinq ans, et d'une figure à ne pas passer inaperçu. Il avait été beau, cela ne faisait aucun doute, mais la fleur de sa jeunesse avait fané dans un environnement malsain, et les brises glaciales d'un automne précoce l'avaient flétri quand il eût dû encore resplendir de toute la gloire d'un flamboyant été. Il avait un nez cramoisi, et des yeux noirs également incandescents ; ses cheveux noirs étaient plus longs que ne le permettait la mode de l'époque. Ces mèches noires désordonnées étaient parsemées de fils d'argent, et sa moustache noire avait de ces reflets pourpre qui trahissent la main de l'apothicaire. C'était un homme grand et robuste, d'allure imposante ; et quoique les grâces habituelles de l'homme moderne lui fissent défaut, il avait quelque chose de racé, un style bien à lui. En ce jour, il portait le deuil, et ses manières avaient une douceur inaccoutumée. C'était Daniel Mayfield, un homme dont le génie avait bien servi les autres, mais été de peu de secours pour lui-même, un homme qui contemplait le visage de son pire ennemi à chaque fois qu'il regardait dans un miroir.

Oui, M. Mayfield ne s'était pas fait d'autre ennemi que lui-même. Il était aimé de tous. C'était lui, le vrai bohémien, l'Arabe typique arpentant le grand désert londonien. L'argent, comme de l'eau, lui filait entre les doigts. Il avait eu plus de réussite, et travaillé davantage que des hommes dont le labeur s'était traduit en terres et demeures, chevaux et calèches, fins linges brodés et porcelaines de Sèvres. Les gens qui le connaissaient passaient leur temps à calculer ses revenus et à se demander ce qu'il en faisait. Dépensait-il tout au jeu ou dans des spéculations boursières ? Ces quinze cents livres de revenu annuel, les buvait-il dans les tavernes ? Daniel lui-même eût été dans l'impossibilité de répondre. Cette énigme mystérieuse l'intriguait autant que les autres. Il n'avait jamais compris où passait son argent. L'argent filait, d'une manière ou d'une autre ; voilà tout.  Son ami Jack lui empruntait quelques livres sterling, et puis un soir, aux cartes, la chance n'était pas du côté du pauvre Dan, puis on donnait un dîner à Greenwich pour fêter l'anniversaire de Tom, et puis il s'enviait d'une édition ancienne fort rare du Diable boiteux, de grand format, que vendait le libraire Willis & Sotheran's, et puis il y avait des périodes passagères de disette, pendant lesquelles Dan devait faire appel à un usurier fort aimable, qui ne lui faisait, in fine, payer son charitable service qu'à un taux de 150%. Ainsi filait l'argent. Daniel était la dernière personne au monde à se soucier de la façon dont l'argent disparaissait. Quand il se trouvait désargenté, il demandait qu'on lui apportât du papier, de l'encre et une plume afin de se remettre à flot.

Son ami Jack lui empruntait quelques livres sterling, et puis un soir, aux cartes, la chance n'était pas du côté du pauvre Dan, puis on donnait un dîner à Greenwich pour fêter l'anniversaire de Tom, et puis il s'enviait d'une édition ancienne fort rare du Diable boiteux, de grand format, que vendait le libraire Willis & Sotheran's, et puis il y avait des périodes passagères de disette, pendant lesquelles Dan devait faire appel à un usurier fort aimable, qui ne lui faisait, in fine, payer son charitable service qu'à un taux de 150%. Ainsi filait l'argent. Daniel était la dernière personne au monde à se soucier de la façon dont l'argent disparaissait. Quand il se trouvait désargenté, il demandait qu'on lui apportât du papier, de l'encre et une plume afin de se remettre à flot.

Désormais son génie téméraire avait un peu pâli. La férocité des yeux noirs était atténuée par un air de continuelle tristesse, et la démarche arrogante du bohémien avait laissé la place à une figure et à un maintien inhabituellement calmes. Il demeura quelque temps sur le seuil à regarder son neveu. Le jeune homme leva les yeux brusquement et étira les mains.

— Cher oncle Dan ! s'écria-t-il en saisissant les mains que lui tendait son visiteur.

Il ne reçut, pour toute marque de compassion de la part de son oncle, qu'une pression énergique de ses doigts robustes. Les deux hommes se comprenaient trop bien pour avoir besoin de se répandre en paroles.

Daniel fixa le bureau avec sa planchette relevée.

— Alors, dit-il doucement, tu as examiné les papiers de ta mère... As-tu découvert quelque chose ?

— Plus qu'il n'est nécessaire, et pas la moitié, malgré tout, de ce que je dois savoir. Cela viendra. Oncle Dan, je ne t'ai jamais posé de questions. Je n'en trouvais pas la force. Mais maintenant... maintenant qu'elle n'est plus...

— Je te comprends, mon garçon. J'en sais moi-même assez peu, car je n'ai jamais trouvé la force de l'interroger (que Dieu la bénisse !), mais tu as le droit de savoir ce peu de choses, et si tu es en mesure de nouer les fils de l'histoire avec ce que tu as trouvé là-dedans...

En disant ces mots, Daniel lui montrait le bureau.

— Je comprends ce qui s'est passé ; ce que je veux savoir, c'est le nom de cet homme ! s'emporta Eustace.

— Cela fait vingt ans que je désire le savoir.

— Alors tu ne peux rien me dire ?

— Je peux t'en dire fort peu. Quand je suis parti de chez moi pour effectuer un stage dans un cabinet d'avocats londoniens, j'ai laissé derrière moi la plus belle et la plus lumineuse de toutes les créatures dont jamais frère ait pu se dire fier. Tu le sais, Eustace, nous étions les deux seuls enfants d'un couple de commerçants prospères dans une petite ville d'eaux. Nous habitions une maison de briques carrée qui donnait sur la mer. Mon père tenait une bibliothèque ambulante avec salon de lecture, et ma mère faisait dans la chapellerie. À eux deux ils avaient un revenu tout à fait confortable. Bayham était une petite ville endormie, loin du tumulte du monde ; un commerçant qui réussit à s'y établir finit par y bénéficier d'un bon petit monopole. Je sais que nous avions du bien et qu'à notre façon nous étions des gens importants. Ma sœur était, de Bayham, la plus belle fille. Elle a fané si vite, elle est devenue une telle épave qu'il t'est difficile d'imaginer quelle beauté c'était alors. Elle avait honte que sa beauté lui valût autant d'attention, et ses timidités d'enfant la rendaient plus charmante encore. Un grand échalas empoté de dix-huit ans ne sait guère ce qu'est la beauté, mais je savais que ma sœur était adorable ; je l'aimais et je l'admirais. Je me rappelle que je n'arrêtais pas de vanter ses mérites auprès des autres clercs, et qu'à force de dénigrer leurs sœurs du haut de mon ignorance j'avais fini par me rendre insupportable. J'étais si fier de notre petite Cely.

Il s'arrêta de parler, se couvrit les yeux de ses mains pendant quelques minutes, cependant qu'Eustace attendait impatiemment.

— Pour aller à l'essentiel, poursuivit-il, mon père a fini par m'écrire une lettre, au ton très perturbé, aux formulations presque incohérentes, afin de me dire que la maison était sens dessus dessous, et que je devais rentrer sur-le-champ. Bien sûr, je pensai d'abord à des problèmes d'ordre pécuniaire (je gage que la nature a fait de nous des êtres mesquins) et, me figurant que le commerce était ruiné, j'ai songé, rongé par le remords, à tout l'argent que j'avais coûté à mon père, et à la façon dont, depuis toujours, j'avais été un bien piètre fils. En rentrant à Bayham, j'ai découvert qu'une chose plus grave que le manque d'argent avait frappé d'affliction notre famille. Celia avait disparu en laissant une lettre dans laquelle elle disait à mon père qu'elle partait se marier ; il y avait des raisons de tenir secrets quelque temps le mariage et le nom même de son époux ; mais il avait promis de la ramener à Bayham dès qu'il serait libre de révéler son nom et son rang. Bien entendu, nous savions ce qu'il fallait comprendre par là ; mon père et moi partîmes en quête de notre pauvre fille dupée, le cœur frappé d'un désespoir aussi noir que si nous étions partis la chercher au royaume de Pluton.

— Et vous avez échoué...?

— Oui, mon garçon, nous avons ignoblement échoué. En ce temps-là, il n'y avait ni télégraphe ni détectives privés ; et après avoir suivi plusieurs fausses pistes, et dépensé pas mal d'argent, nous sommes rentrés à Bayham, mon père avec dix ans de plus pour tribut de ses peines. Il mourut trois ans plus tard, et ma mère ne tarda pas à le suivre, car c'était un de ces couples de l'ancien temps, qui s'accrochent l'un à l'autre si passionnément leur vie durant qu'il leur faut bien descendre ensemble à la tombe. Ils moururent, et la pauvre fille, à qui ils avaient pardonné dès la minute où ils avaient appris son offense, ne put soulager leurs derniers instants. Ils étaient morts depuis plus d'un an lorsque je vis un visage de femme me frôler dans la partie la plus animée du Strand. Je poursuivis mon chemin en ressentant au fond de mon cœur une étrange et subite douleur, avant de rebrousser chemin et de me lancer à la poursuite de cette femme, car je savais que j'avais vu ma sœur.

Il y eut une nouvelle pause, durant laquelle on n'entendit que la respiration haletante d'Eustace, et un long soupir, poussé par Daniel.

— Eh bien, mon garçon, elle vivait à Londres depuis plus de trois ans, cachée dans cette même immense jungle qui m'abritait, et pas une fois la Providence ne m'avait placé sur son chemin. Elle avait mené la vie qui est celle de tant d'autres créatures solitaires à Londres, en vivotant, tantôt grâce à telle besogne, tantôt grâce à telle autre. Je la raccompagnai chez elle ; nous rassemblâmes ses quelques menus biens, nous les emportâmes dans un fiacre, avec toi... et tu connais la suite. Elle a vécu avec moi jusqu'à ce que tu atteignes l'âge où les mauvaises influences sont à craindre : alors, elle prit quelque excuse pour s'en aller ; la pauvre âme, elle avait peur que ce débauché de Daniel ne contaminât son petit agneau. Pendant tout le temps où nous vécûmes ensemble, je me retins de l'interroger. J'étais persuadé qu'elle finirait par se confier à moi, et, espérant cela, j'attendais patiemment. Une fois, elle m'apprit qu'elle s'était rendue par deux fois à Bayham : la première, quand ses parents étaient encore en vie ; elle avait attendu et guetté, dissimulée par l'obscurité hivernale, jusqu'à parvenir à les apercevoir tous deux ; la seconde, quand ils reposaient déjà dans le cimetière paroissial. Elle ne m'a jamais rien dit d'autre. Un jour, je lui ai demandé si elle me dirait le nom de ton père. Mais elle m'a regardé d'un visage aussi triste qu'effrayé, la pauvre enfant, et m'a dit que non, elle ne pourrait jamais me dire cela ; il n'était pas en Angleterre... il était, à ce qu'elle croyait savoir, à l'autre bout de la terre. C'est la seule tentative que j'aie jamais faite pour deviner le secret de ta naissance.

18:56 Publié dans #Braddon1868 | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 16 avril 2018

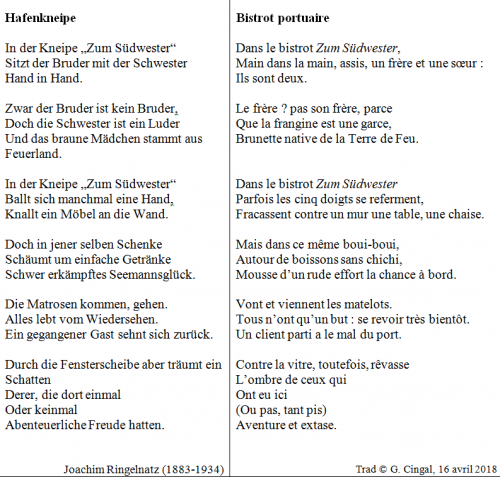

Hafenkneipe ::: Joachim Ringelnatz ::: Bistrot portuaire

Depuis une semaine, je traduis, à raison d'un par jour sur Facebook, des poèmes de Joachim Ringelnatz.

En voici un en supplément.

14:26 Publié dans Darts on a slate, Pong-ping | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 14 avril 2018

DSF13 (#Braddon1868)

Chapitre III. [en cours de traduction]

« Reprends ces lettres qui sont l'image du bonheur. »

Dans le paquet suivant, il y avait beaucoup de billets et de lettres qu'Eustace Thorburn passa beaucoup de temps à lire, en relisant certaines, en reprenant d'autres qu'il avait d'abord parcourues rapidement. Le papier à lettres était épais, de belle facture, et il en émanait un parfum presque évanoui de mille-fleurs, imperceptible au point d'être comme le fantôme évanescent d'une fragrance disparue. Les lettres et les billets, tous datés, avaient tous la même signature : une simple initiale, la lettre H.

Eustace les lut dans l'ordre chronologique.

L'auteur du livre que lisait Mlle Mayfield ce mardi est revenu trois fois depuis à la bibliothèque, mais n'a pas eu l'heur de l'y voir. Miss Mayfield aura-t-elle la bonté d'écrire ne serait-ce qu'une ligne pour signifier quand on peut la voir ? L'auteur, qui songe ne pas devoir mériter ses louanges éloquentes, souhaite vivement un entretien avec elle, même de quelques minutes.

Au George Hotel, 6 juin 1843.

— L'auteur du livre ? répéta Eustace. Quel livre ? Cet homme était-il écrivain ?

Cette lettre avait été remise directement. La lettre suivante avait été envoyée à Bayham, cette ville de bains dans le Dorset où Daniel avait aussi envoyé ses missives.

« C. M.

En poste restante à Bayham. »

« C'est l'adresse que préfèrent les séducteurs » marmonna Eustace en dépliant la lettre.

Au George Hotel, le 15 juin 1843.

Ma chère mademoiselle,

si vous saviez le temps que j'ai perdu depuis jeudi de la semaine passée, en tentant vainement d'apercevoir, entre les partitions et les lithographies que votre père a disposées en vitrine, votre visage, vous croiriez plus volontiers ce que je vous ai dit ce jour-là. Je vous ai dit que si je ne vous voyais pas je vous écrirais, et je vous ai dit quelle serait l'adresse de ma lettre. Vous m'avez interdit d'écrire et dit sans ambages que ma lettre resterait à la poste sans qu'on vînt l'y chercher. Mais, à vous qui êtes si douce, il vous serait impossible de maintenir une telle résolution. J'ose formuler l'espoir que ces mots vous parviennent et que vous me pardonnerez de vous avoir désobéi.

Je désire tant vous revoir, ne serait-ce qu'une fois, oui, même une seule fois encore. Jour et nuit me hante l'image de ce doux visage penché sur l'un de mes livres. Vous souvenez-vous de ce jour ? c'était il y a trois semaines seulement, et pourtant c'est comme si une nouvelle existence avait commencé pour moi ce jour-là, et comme si j'avais vieilli de la moitié de mon âge. Ce visage si doux, si tendre, avec ses yeux foncés et son teint d'églantine, pourrai-je jamais l'oublier ? Cessera-t-il jamais de s'interposer entre mes livres et moi ? Hier soir je tentais de lire une sublime tragédie classique, mais vous m'en empêchiez. Électre, c'était vous : je vous voyais penchée sur l'urne cinéraire de votre frère, comme je vous avais vue penchée sur ce volume idiot dont vous avez eu la douceur de faire l'éloge. Cette tragédie grecque m'a rappelé cette théorie du destin dont on se moque en notre époque. Pourtant, dans la conduite de nos vies, le destin est assurément à la manœuvre. Le jour où je vous ai vue pour la première fois, j'étais occupé à écrire des lettres, et on m'avait donné du papier et des stylos si médiocres que je suis parti, plein d'entrain, m'en acheter de meilleure facture. Si on m'avait fourni de quoi écrire, je ne vous aurais peut-être jamais vue. Il y avait trois autres boutiques où j'eusse pu m'enquérir de ce que je désirais, mais le Destin m'a mis la main au collet et m'a conduit jusqu'à la papeterie de votre père. Je suis entré tranquillement, mes pensées à cent lieues de Bayham. Je vous ai vue, assise derrière la caisse, un livre sur les genoux, et toutes mes pensées sont revenues à Bayham, afin de se fixer sur vous à tout jamais.

Vous étiez si absorbée qu'il a fallu répéter trois fois mon humble requête d'une liasse de papier à lettres, tandis que je prenais le temps de déchiffrer le titre du livre qui vous intéressait tant. Tous les écrivains sont capables, je pense, de lire le titre de leur propre livre même à l'envers. Vous avez levé les yeux, avec un air chaste et timide ; c'est alors que vos joues se sont colorées de cette fraîcheur d'églantine. Alors je vous ai demandé ce que vous pensiez de ce livre ; vous en avez fait l'éloge avec une éloquence envoûtante, tout en vous demandant quel genre d'homme était l'auteur. J'avais entendu bien des gens louer le livre, et davantage encore l'accabler d'injures ; jamais encore je n'avais ressenti la moindre tentation de m'en avouer l'auteur. En effet, j'avais pris grand soin de cacher mon identité. Mais en vous entendant faire l'éloge de mon livre, je jetai toute prudence par-dessus les moulins. Quel plaisir de vous voir rougir, de voir votre embarras si envoûtant quand je vous ai dit que tout le bonheur était pour moi.

Oh, Celia, si vous aimez tant mon livre, pourquoi m'éviter et vous méfier de moi ? Permettez que je vous voie, ma chère... peu importe quand et où... vos conditions seront les miennes... Je passe mes journées à attendre dans cette ville sans charme, cela dans l'espoir de vous voir. Je suis requis ailleurs par cent tâches diverses, et pourtant j'attends ici ! Une fois que j'aurai posté cette lettre, j'attendrai une semaine ; si je ne reçois, dans ce laps de temps, aucun signe de vous, je quitterai Bayham pour ne plus jamais m'aventurer dans ses rues fatales.

Votre ami sincère à tout jamais,

H.

Six semaines s'étaient écoulés entre la deuxième lettre et la troisième, et il s'était produit un changement considérable dans le ton de leur auteur. Il n'implorait plus d'entrevue avec la fille du papetier. Il ne faisait aucun doute qu'il l'avait vue à maintes reprises, et la lettre regorgeait d'allusions à des rendez-vous passés.

— Mon tendre Amour (ainsi commençait-il — comme la situation avait évolué promptement en six semaines, après le "chère mademoiselle" des débuts),

ma chère à tout jamais,

il n'y a pas, entre de nous, de fossé aussi large qu'il ne puisse être comblé. Pourquoi avoir la cruauté de douter de moi et de me fuir ? Tu sais que je t'aime. Hier soir, quand nous étions ensemble près de la mer sous le doux crépuscule, tu m'as dit que tu croyais à mes sentiments, et le calme alentour était si solennel que nous eussions aisément pu nous croire naufragés sur quelque île déserte. Tu me parles de ton humble naissance, comme si la naissance d'un ange ou d'une déesse pouvait être humble, et tu m'implores de retourner dans le monde, d'y reprendre mon esclavage, et d'oublier cette brève illumination qui m'a fait entrevoir mieux que le monde. Celia, j'ai seulement vingt-cinq ans, et pourtant j'étais certain de ne plus pouvoir ressentir un amour tel que celui que j'éprouve pour toi.

Samedi, tu m'as dit que ton père entrerait dans une colère noire s'il apprenait notre relation. Je mettrais volontiers fin à toutes tes craintes, ma chérie, en allant voir M. Mayfield pour lui demander la permission de te dire mienne pour le restant de nos jours, si je n'étais pas pieds et poings liés par des entraves d'une nature sociale. Tu as quelque motif de te défier de moi, Celia, et si tu n'étais pas la plus généreuse des femmes je craindrais de te parler avec franchise. Quand nous serons mariés, notre union doit demeurer secrète jusqu'à tant que mon père, en mourant, me délivre de cette servitude. Peut-être me trouveras-tu lâche en m'entendant avouer que je n'ose défier ouvertement mon père, mais tu ne peux guère imaginer le degré d'esclavage auquel un fils est réduit lorsqu'il est fils unique et que son père nourrit de somptueux projets pour sa carrière. Je t'écris au sujet de ces obstacles à notre bonheur, ma douce, car lorsque tu es avec moi je ne peux évoquer les difficultés qui nous assiègent. Mes déboires s'évanouissent quand je vois ces yeux si chers se tourner vers moi. J'oublie ce monde laborieux et ses plaies ; je pourrais m'imaginer que la terre est encore la demeure des dieux et que la boîte de cette sotte de Pandore n'a pas été ouverte. Quand je suis loin de toi, tout est changé, et il ne me reste que l'espoir. Ainsi à notre prochaine rencontre je ne ferai pas d'allusion à cette lettre. Nous serons des enfants qui s'imaginent le monde à neuf. Nous marcherons, bras dessus bras dessous, le long de cette grève délicieuse qui s'étend au-delà de la baie, bien loin du tohu-bohu de la ville. Nous oublierons nos peines quotidiennes, nous oublierons que les dieux nous ont abandonnés.Ah, si seulement nous avions vécu en ces temps mythiques où Eros lui-même se fût peut-être ému de nos chagrins, et nous eût emportés vers quelque île enchantée où la fougue de notre amour fût demeurée aussi immortelle que sa divinité ! Voyons-nous à sept heures, mon cher amour. J'attendrai ta venue près du lieu habituel ; tu te débarrasseras sans mal de ta confidente, Mlle K. Aurais-tu d'ailleurs quelque idée d'un petit objet féminin qui fît plaisir à Mlle K. ? Je voudrais lui offrir un témoignage de mon admiration respectueuse ; elle a été si indulgente à notre égard, toute guindée qu'elle soit. Tu me diras si ce sera un collier, un bracelet, des boucles d'oreilles, et je verrai ce que le bijoutier de Bayham peut nous bricoler. Et maintenant, ma chère, mon adorable, adieu pour quelques heures ; et que Phaéton pousse ses coursiers vers l'ouest et qu'il colore notre lieu préféré de la douceur crépusculaire d'une lumière violine.

H, à toi pour toujours,

Il y avait bien d'autres lettres — plus passionnées, moins primesautières —, sur un laps de temps qui était de six ou sept semaines, suivi d'une fort longue interruption, puis deux lettres écrites en janvier de l'année suivante. L'auteur des lettres était parvenu à obtenir de sa très chère Celia qu'elle consentît à un mariage clandestin. Elle devrait partir de chez elle en secret pour se rendre à Londres en sa compagnie ; tout avait été arrangé. Il était tout à fait manifeste que son consentement n'avait pu être obtenu qu'avec bien des manœuvres. Les lettres étaient pleines d'objurgations et de promesses. L'auteur de la lettre ne cessait de répéter qu'il avait eu le cœur meurtri de lui voir verser des larmes, et combien il lui était quasiment insupportable d'imaginer sa peine. Il était pourtant parvenu à surmonter cela et avait maintenu ses plans, quels qu'ils fussent, car la dernière lettre contenait toutes les instructions indispensables à la fuite de la jeune fille. Elle devait rejoindre son amoureux à la nuit tombée au bureau de la malle-poste ; ils feraient la première étape de nuit ; ensuite, ils s'arrêteraient dans un relais et arriveraient à Londres en empruntant une autre route ; de la sorte, ils étaient assurés de semer quiconque tenterait de les suivre ou de s'enquérir à leur sujet sur la route principale.

Rien de plus... et bien assez, pourtant, pour le jeune homme assis à ruminer sur cette dernière lettre, la mine sombre. C'était une histoire tellement banale, et si facile à reconstituer : la belle fille de province, fragile et pauvre, qui se laisse arracher à sa petite famille sous la promesse d'une mariage clandestin, une union qui n'est jamais célébrée, et dont l'officialisation n'avait jamais été prévue, puis un bref intervalle de bonheur, comme en rêve, l'escapade à midi dans un nouveau jardin d'Éden, et ce fatal serpent, le Remords, toujours tapi sous les fleurs ; enfin, l'épilogue abrupt sur lequel s'achève ce rêve enfiévré de bonheur : amertume et noir désespoir ! Voilà quel petit roman sans originalité Eustace Thorburn retrouvait dans le paquet de lettres signées de cette initiale, H., histoire si cruelle, si humiliante que le jeune homme laissa choir sa tête recrue de fatigue parmi les papiers amoncelés pour y pleurer à chaudes larmes.

Il s'était plus ou moins remis de cet accès de chagrin et s'occupait à ranger les lettres lorsque la porte s'ouvrit ; un homme entra. L'homme avait dans les quarante-cinq ans, et d'une figure à ne pas passer inaperçu. Il avait été beau, cela ne faisait aucun doute, mais la fleur de sa jeunesse avait fané dans un environnement malsain, et les brises glaciales d'un automne précoce l'avaient flétri quand il eût dû encore resplendir de toute la gloire d'un flamboyant été. Il avait un nez cramoisi, et des yeux noirs également incandescents ; ses cheveux noirs étaient plus longs que ne le permettait la mode de l'époque. Ces mèches noires désordonnées étaient parsemées de fils d'argent, et sa moustache noire avait de ces reflets pourpre qui trahissent la main de l'apothicaire. C'était un homme grand et robuste, d'allure imposante ; et quoique les grâces habituelles de l'homme moderne lui fissent défaut, il avait quelque chose de racé, un style bien à lui. En ce jour, il portait le deuil, et ses manières avaient une douceur inaccoutumée. C'était Daniel Mayfield, un homme dont le génie avait bien servi les autres, mais été de peu de secours pour lui-même, un homme qui contemplait le visage de son pire ennemi à chaque fois qu'il regardait dans un miroir.

Oui, M. Mayfield ne s'était pas fait d'autre ennemi que lui-même. Il était aimé de tous. C'était lui, le vrai bohémien, l'Arabe typique arpentant le grand désert londonien. L'argent, comme de l'eau, lui filait entre les doigts. Il avait eu plus de réussite, et travaillé davantage que des hommes dont le labeur s'était traduit en terres et demeures, chevaux et calèches, fins linges brodés et porcelaines de Sèvres. Les gens qui le connaissaient passaient leur temps à calculer ses revenus et à se demander ce qu'il en faisait. Dépensait-il tout au jeu ou dans des spéculations boursières ? Ces quinze cents livres de revenu annuel, les buvait-il dans les tavernes ? Daniel lui-même eût été dans l'impossibilité de répondre. Cette énigme mystérieuse l'intriguait autant que les autres. Il n'avait jamais compris où passait son argent. L'argent filait, d'une manière ou d'une autre ; voilà tout.  Son ami Jack lui empruntait quelques livres sterling, et puis un soir, aux cartes, la chance n'était pas du côté du pauvre Dan, puis on donnait un dîner à Greenwich pour fêter l'anniversaire de Tom, et puis il s'enviait d'une édition ancienne fort rare du Diable boiteux, de grand format, que vendait le libraire Willis & Sotheran's, et puis il y avait des périodes passagères de disette, pendant lesquelles Dan devait faire appel à un usurier fort aimable, qui ne lui faisait, in fine, payer son charitable service qu'à un taux de 150%. Ainsi filait l'argent. Daniel était la dernière personne au monde à se soucier de la façon dont l'argent disparaissait. Quand il se trouvait désargenté, il demandait qu'on lui apportât du papier, de l'encre et une plume afin de se remettre à flot.

Son ami Jack lui empruntait quelques livres sterling, et puis un soir, aux cartes, la chance n'était pas du côté du pauvre Dan, puis on donnait un dîner à Greenwich pour fêter l'anniversaire de Tom, et puis il s'enviait d'une édition ancienne fort rare du Diable boiteux, de grand format, que vendait le libraire Willis & Sotheran's, et puis il y avait des périodes passagères de disette, pendant lesquelles Dan devait faire appel à un usurier fort aimable, qui ne lui faisait, in fine, payer son charitable service qu'à un taux de 150%. Ainsi filait l'argent. Daniel était la dernière personne au monde à se soucier de la façon dont l'argent disparaissait. Quand il se trouvait désargenté, il demandait qu'on lui apportât du papier, de l'encre et une plume afin de se remettre à flot.

Désormais son génie téméraire avait un peu pâli. La férocité des yeux noirs était atténuée par un air de continuelle tristesse, et la démarche arrogante du bohémien avait laissé la place à une figure et à un maintien inhabituellement calmes. Il demeura quelque temps sur le seuil à regarder son neveu. Le jeune homme leva les yeux brusquement et étira les mains.

— Cher oncle Dan ! s'écria-t-il en saisissant les mains que lui tendait son visiteur.

Il ne reçut, pour toute marque de compassion de la part de son oncle, qu'une pression énergique de ses doigts robustes. Les deux hommes se comprenaient trop bien pour avoir besoin de se répandre en paroles.

Daniel fixa le bureau avec sa planchette relevée.

— Alors, dit-il doucement, tu as examiné les papiers de ta mère... As-tu découvert quelque chose ?

— Plus qu'il n'est nécessaire, et pas la moitié, malgré tout, de ce que je dois savoir. Cela viendra. Oncle Dan, je ne t'ai jamais posé de questions. Je n'en trouvais pas la force. Mais maintenant... maintenant qu'elle n'est plus...

— Je te comprends, mon garçon. J'en sais moi-même assez peu, car je n'ai jamais trouvé la force de l'interroger (que Dieu la bénisse !), mais tu as le droit de savoir ce peu de choses, et si tu es en mesure de nouer les fils de l'histoire avec ce que tu as trouvé là-dedans...

En disant ces mots, Daniel lui montrait le bureau.

— Je comprends ce qui s'est passé ; ce que je veux savoir, c'est le nom de cet homme ! s'emporta Eustace.

— Cela fait vingt ans que je désire le savoir.

— Alors tu ne peux rien me dire ?

— Je peux t'en dire fort peu. Quand je suis parti de chez moi pour effectuer un stage dans un cabinet d'avocats londoniens, j'ai laissé derrière moi la plus belle et la plus lumineuse de toutes les créatures dont jamais frère n'ait pu se dire fier.

23:33 Publié dans #Braddon1868 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 13 avril 2018

DSF12 (#Braddon1868)

Chapitre III. [en cours de traduction]

« Reprends ces lettres qui sont l'image du bonheur. »

Dans le paquet suivant, il y avait beaucoup de billets et de lettres qu'Eustace Thorburn passa beaucoup de temps à lire, en relisant certaines, en reprenant d'autres qu'il avait d'abord parcourues rapidement. Le papier à lettres était épais, de belle facture, et il en émanait un parfum presque évanoui de mille-fleurs, imperceptible au point d'être comme le fantôme évanescent d'une fragrance disparue. Les lettres et les billets, tous datés, avaient tous la même signature : une simple initiale, la lettre H.

Eustace les lut dans l'ordre chronologique.

L'auteur du livre que lisait Mlle Mayfield ce mardi est revenu trois fois depuis à la bibliothèque, mais n'a pas eu l'heur de l'y voir. Miss Mayfield aura-t-elle la bonté d'écrire ne serait-ce qu'une ligne pour signifier quand on peut la voir ? L'auteur, qui songe ne pas devoir mériter ses louanges éloquentes, souhaite vivement un entretien avec elle, même de quelques minutes.

Au George Hotel, 6 juin 1843.

— L'auteur du livre ? répéta Eustace. Quel livre ? Cet homme était-il écrivain ?

Cette lettre avait été remise directement. La lettre suivante avait été envoyée à Bayham, cette ville de bains dans le Dorset où Daniel avait aussi envoyé ses missives.

« C. M.

En poste restante à Bayham. »

« C'est l'adresse que préfèrent les séducteurs » marmonna Eustace en dépliant la lettre.

Au George Hotel, le 15 juin 1843.

Ma chère mademoiselle,

si vous saviez le temps que j'ai perdu depuis jeudi de la semaine passée, en tentant vainement d'apercevoir, entre les partitions et les lithographies que votre père a disposées en vitrine, votre visage, vous croiriez plus volontiers ce que je vous ai dit ce jour-là. Je vous ai dit que si je ne vous voyais pas je vous écrirais, et je vous ai dit quelle serait l'adresse de ma lettre. Vous m'avez interdit d'écrire et dit sans ambages que ma lettre resterait à la poste sans qu'on vînt l'y chercher. Mais, à vous qui êtes si douce, il vous serait impossible de maintenir une telle résolution. J'ose formuler l'espoir que ces mots vous parviennent et que vous me pardonnerez de vous avoir désobéi.

Je désire tant vous revoir, ne serait-ce qu'une fois, oui, même une seule fois encore. Jour et nuit me hante l'image de ce doux visage penché sur l'un de mes livres. Vous souvenez-vous de ce jour ? c'était il y a trois semaines seulement, et pourtant c'est comme si une nouvelle existence avait commencé pour moi ce jour-là, et comme si j'avais vieilli de la moitié de mon âge. Ce visage si doux, si tendre, avec ses yeux foncés et son teint d'églantine, pourrai-je jamais l'oublier ? Cessera-t-il jamais de s'interposer entre mes livres et moi ? Hier soir je tentais de lire une sublime tragédie classique, mais vous m'en empêchiez. Électre, c'était vous : je vous voyais penchée sur l'urne cinéraire de votre frère, comme je vous avais vue penchée sur ce volume idiot dont vous avez eu la douceur de faire l'éloge. Cette tragédie grecque m'a rappelé cette théorie du destin dont on se moque en notre époque. Pourtant, dans la conduite de nos vies, le destin est assurément à la manœuvre. Le jour où je vous ai vue pour la première fois, j'étais occupé à écrire des lettres, et on m'avait donné du papier et des stylos si médiocres que je suis parti, plein d'entrain, m'en acheter de meilleure facture. Si on m'avait fourni de quoi écrire, je ne vous aurais peut-être jamais vue. Il y avait trois autres boutiques où j'eusse pu m'enquérir de ce que je désirais, mais le Destin m'a mis la main au collet et m'a conduit jusqu'à la papeterie de votre père. Je suis entré tranquillement, mes pensées à cent lieues de Bayham. Je vous ai vue, assise derrière la caisse, un livre sur les genoux, et toutes mes pensées sont revenues à Bayham, afin de se fixer sur vous à tout jamais.