lundi, 25 février 2008

Pique, trèfle, ardoise

La maison du couvreur-zingueur au nom si commun – Martin, le patronyme le plus courant en France, me suis-je laissé dire (encore que les diverses variantes orthographiques Gautier, Gauthier, Gaultier, Gautié etc. cumulent, paraît-il, plus de citoyens que le simple et uniforme Martin) – est assez belle, et amusante, avec les couleurs des jeux de carte qui ornent la toiture (cœur, carreau, pique, trèfle).

« Un joueur de congas – le pire de tous, c’est Sam – s’est subrepticement glissé dans le quartette de Coltrane. »

« Un joueur de congas – le pire de tous, c’est Sam – s’est subrepticement glissé dans le quartette de Coltrane. »

Ce qui surtout gâche cette maison sise au 50, rue du Pas Notre-Dame, c’est sa situation, justement : la rue est laide, ordinaire, a plain street, avec panneaux d’affichage publicitaire, résidences hideuses, passages pour piétons. Ses alentours sont au-delà du quelconque : avec un grand jardin, quelques arbres pour la séparer de la rue, elle aurait plus d’allure.

« Quand j’étais malade, je passais des heures à faire des mosaïques Ministeck, mais au lit, ça n’est guère commode. »

03:30 Publié dans Brille de mille yeux, Pêle-mêle, Unissons | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : ligérienne, art, photographie, écriture, fiction

mercredi, 09 janvier 2008

La mort à la noce

[ 29.12.2007. ]

Vers six heures du soir, j’ai lu, dans un recueil d’archives du magazine Paris Match que je feuilletais car il se trouve dans la chambre de mon fils cadet, une rubrique nécrologique consacrée au décès de Boris Vian, dont j’ai appris à cette occasion qu’il était mort pendant la première projection d’une adaptation cinématographique d’un de ses romans. L’une des illustrations était une photographie en noir et blanc représentant Vian et d’autres germanopratins – dont Juliette Greco – « dans le style du Douanier Rousseau ». Je n’avais pas le tableau du Douanier en tête, mais quelques minutes plus tard, mon fils cadet couché pour sa troisième sieste, je feuilletais au salon un volume un peu didactique consacré aux « chefs-d’œuvre de l’histoire de la peinture » (or some such title) afin d’y trouver quelques informations sur Maurice Utrillo. Que le volume s’ouvrît à la page où figure la seule reproduction du Douanier Rousseau du volume, cette Noce justement mimée dans la photographie, c’était inévitable – de même que l’ajout du circonflexe au-dessus du i d’ouvrit quand je me suis aperçu qu’aucune apodose ne pourrait me venir après une telle protase à l’indicatif.

Dans ce même recueil d’archives de Paris Match, j’ai appris qu’Albert Camus était mort le 4 janvier 1960, date qui ne m’avait pas autrement frappée auparavant, et qu’on avait trouvé, dans la poche de son pardessus, un billet de train inutilisé. L’auteur (anonyme) de la notice nécrologique évoque un « détail stupide pour ce maître de l’absurde », alors que c’est là, au contraire – à supposer que ce détail ne soit pas un « effet de légende », comme l'écrivit un autre A. – , une illustration excellente de l’absurde selon Albert Camus lui-même.

Bref, ces feuilletages, pour ineptes qu’ils soient, donnent à réfléchir, et matière à la rubrique Unissons (sans circonflexe).

11:12 Publié dans Unissons | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Art

samedi, 17 novembre 2007

Serre le rouleau

Rogier van der Weyden obtint sa maîtrise dans la Guilde de Tournai en 1432.

Une mention conservée dans les archives tournaisiennes relate la réception officielle par le magistrat de Tournai, d'un "maître Roger de la Pasture", le le 17 novembre 1426.

Vers 1450, je peignis Philippe le Bon. (J'avais du talent, alors.)

20:00 Publié dans Hystéries historiées | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Art, Fiction, Peinture, écriture

mardi, 24 avril 2007

Objet du désir (cet)

Tout de même il y avait cette aquarelle. Il voyait bien que son ami le galeriste l’avait oubliée dans un coin, ou même dans un carton. Oui, il était venu en bicyclette, mais ce n’était pas une raison. Certes, il n’avait rien compris à l’altercation entre son ami le galeriste et la dame au boudin, mais ce n’était pas une raison. Son ami le galeriste lui avait dit que les sacs qui pendaient comme des coloquintes, les aquarelles couleur de tulipe pourpre, les émois adolescents plaqués sur la toile, les aplats de noir sur fond ocre, ce n’était pas de saison.

Il ne se sentait lui-même pas de saison, mais tout de même il y avait cette aquarelle. Il voyait bien que son ami le galeriste l’avait oubliée dans un moment d’inadvertance. On lui objectait par en dessous qu’on ne disait pas ça, moment d’inadvertance. On disait « je l’ai fait par inadvertance » ou « moment d’inattention », mais ça n’était en rien une bonne raison. Il y avait cette aquarelle, et il se dit que soit il lui fallait l’accrocher lui-même – et alors décider où (mais où ?) – soit il devait en parler à son ami le galeriste. D’ailleurs où étaient les artistes ? où était le couple d’artiste ? où étaient les artistes qui avaient confié ces sacs et ces toiles et cette aquarelle à son ami le galeriste ? pourquoi ne prenaient-ils pas eux-mêmes en main l’installation de leurs croûtes ? où ? où ? pourquoi… ?

Il y avait, tout de même, cette aquarelle ; il était au pied du mur, et tout ce qu’il entendait, encore en proie à la vision de cette dame et de son bas teckel muet (bas teckel muet bas teckel muet, ça faisait comme un refrain de wagon sur des rails rouillés), c’était ces grappes poil à gratter, des expressions toutes faites comme pied du mur, tire-toi, murmure à l’oreille, et quoi d’autre encore… Joconde en papier mâché !

Ça, oui, c’était trop beau pour être vrai : Joconde en papier mâché, ce clair-obscur sous le soleil, cette dague dans la chair morte. Il n’était pas venu en bicyclette, mais ce n’était pas une raison : c’est ce qu’il dirait aux policiers flâneurs chargés de l’enquête. Le policier qui disparaît, c’est du tout cuit. Il restait tout, l’aquarelle de même. Il restait là les bras ballants. Il restait sans savoir. Il vit, sans demander son reste, sans se dire que il lui fallait soit l’accrocher lui-même soit en parler à son ami le galeriste, que l’aquarelle sur ocre froissé se nommait Gioconda di cartapesta. La peste soit de l’aquarelle (et des bicyclettes). Il se rendort.

23:23 Publié dans Bel arciel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Fiction, écriture, Poésie, Art

mardi, 03 avril 2007

23 autoportraits au bord du gouffre

Il nous défie.

Il s’efface, son manteau d’encre fait écran.

Deux visages spectraux hantent le fond de cette fière stature.

L’œil noir, les traits se diluent.

Orbites enfoncés font lunettes.

Placé debout dans une salle il épie.

La fine moustache de celui qui dessine sculpte un visage harassé.

De sa silhouette à contre-jour, toujours il guette notre regard.

C’est à regret qu’il se détache outremer.

Les manteaux accrochés, le fauteuil pour chevalet, la canne dans la ligne de l’aquarelle au mur, tout converge vers ces yeux profonds.

Épiant, il peint.

L’air mauvais, pianiste phtisique aux doigts endoloris, crache le sang de sa palette.

Un spectre en soutane tenant un chapeau rouge.

La lune rouge voue ce balcon à la folie.

――― Les rectangles glissent du ciel. ―――

――― C’est un linceul recouvrant les rêves. ―――

Un crâne agité succombe au succube hallucination.

Cadavre furieux toujours il nous défie.

Le voici revenu ; il reprend des couleurs.

De la casquette comme un masque.

Avec le sépia qui dégouline la tête semble arrachée au col et au manteau toujours noir d’encre.

Flottent couleurs lumière noyée les veines vibrent.

Respectable, en onze ans il a comme rajeuni, mais son regard foudroyé plus que jamais emprisonne le nôtre.

04:40 Publié dans MAS | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : Art, Autoportraits, Peinture, écriture, Poésie, Musées

mardi, 27 mars 2007

Lourds / des insectes

Octuor :

daignez poser vos sarabandes

ici dans l'air

libres dans l'herbe

offrant de haute lutte ces nuages

noirs

Rameaux dans le ciel ensauvagé

enfermant lourds

des insectes volages qui

ôtent de haute lutte leurs silences

noirs.

06:46 Publié dans Zézayant au zénith | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Poésie, Art, Onzain

jeudi, 22 mars 2007

Il est retrouvé

Edvard Munch. Mot Skogen II.

12:30 Publié dans Brille de mille yeux | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Art

samedi, 10 février 2007

Nu ?

Les cercles forment des cercles forment des cercles forment des cercles des cercles forment encore des cercles et ainsi à l'infini. Hier, vers cinq heures, allongé, les yeux ouverts, je contemplais le masque béti aux yeux fermés aux longs yeux allongés, au front bombé yeux effilés, et je le comparais à la verdure à l'escalier aux scènes du jardin, aux bâtons de commandement alignés contre la haie de thuyas, les yeux ouverts allongé je le contemplais, la coiffure stylisée comme un rapace qui s'éloigne à lentes planées, et l'oiseau s'éloignant au sourire mystérieux doux serein apaisé apaisant je le contemplais et le comparais maintenant les yeux fermés. Alors, les cercles formèrent des cercles forment des cercles formaient des cercles forment formeront des cercles, et ainsi à l'infini.

09:40 Publié dans 721 | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : Littérature, Art, Poésie

dimanche, 28 janvier 2007

O. Redon : Phaéton : G. Moreau

" Ce Phaéton est une conception pleine de hardiesse, qui a pour objet la représentation du chaos. L'a-t-on jamais imaginé de la sorte ? Je ne sais ; nulle part la représentation plastique de la fable n'a été formulée avec un tel accent de vérité. Il y a dans l'éclat de ces nuées, dans l'audacieuse divergence des lignes, dans l'âpreté et le mordant de ces couleurs vives, une grandeur, un émoi, et, en quelque sorte, un étonnement nouveau."

(Odilon Redon, 14 mai 1878. In À soi-même.

Paris : Corti, 2000, p. 65)

... à chaque page des écrits d'Odilon Redon, comme en ses noirs ou ses bouquets, des pépites, de quoi stimuler de longues heures durant la fabrique des rêveries...

16:38 Publié dans Droit de cité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Art, Littérature

mardi, 23 janvier 2007

Vendrardivagations

Entre vendredi et mardi, j'ai emprunté (pour les lire, les parcourir, y rechercher telle page, et pour c'était aussi)

- les Critiques d'art d'Odilon Redon (aux éditions William Blake & Co, ouvrage décevant)

- L'autre par lui-même. Habilitation. de Jean Baudrillard

- le Redon de Jean Cassou (de 1972)

- l'Odilon Redon de Jean Vialla (de 1988)

- Corps et biens de Robert Desnos (pas lu depuis que je l'avais emprunté à Dax et dévoré, circa 1990)

- deux ouvrages sur Thomas More, dont celui de Germain Marc'hadour (je le précise pour le plaisir d'écrire ce patronyme)

- le Coltrane de Xavier Daverat (aux éditions du Limon)

- la deuxième édition, largement remaniée, de Gérard Manset, celui qui marche devant de Daniel Lesueur

- "Moi qui suis Robert Desnos". Permanence d'une voix. (sous la direction de Marie-Claire Dumas. José Corti, 1987)

- la thèse de cette même M.-C. Dumas sur Desnos (Robert Desnos ou l'exploration des limites. Klincksieck, 1980 (je le note pour le plaisir de risquer de me planter en orthographiant Klincksieck).)

- À soi-même d'Odilon Redon (lu samedimanche : génial)

11:45 Publié dans MOTS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Ligérienne, Littérature, Art

jeudi, 07 décembre 2006

Journées parisiennes, 2 : Gabon, présence des esprits

29 novembre. 22 heures.

La bouilloire va siffler (c’est un air d’Angleterre). J’ai déposé les feuilles de tisane à même la mug (la boule à thé était remplie de vieilles feuilles collées par une moisissure bleu verdâtre). Je crois que je ne vais pas devoir recourir au chauffage électrique de G.I.

Beaucoup marché, comme toujours beaucoup l’on marche à Paris (mais mal, en piéton amateur comme s’en plaindrait Roubaud). La bouilloire siffle. Bientôt. Je vais interrompre ces notes jetées à la va-vite.

Beaucoup marché, exprès, tours & détours, dans l’air frais mais pas hivernal. Le petit restaurant où j’ai dîné (convenablement) était enfumé à un point… j’ai étendu mes vêtements séparément sur plusieurs chaises qu’ils puissent aérer (surtout pantalon, veste et pull). La bouilloire siffle, cette fois.

Je voulais jeter quelques mots de l’exposition Gabon, présence des esprits, vue tout à l’heure, en nocturne (et donc gratuitement, comme on dirait chez moi) au Musée Dapper. Je ne suis pas allé très souvent au Musée Dapper depuis qu’il a changé de lieu, car le nouveau lieu n’a pas d’âme. C’est une muséographie à la mords-moi-le-nœud, typique parisianisme mollasson de la fin des années 1990. Rien de commun avec le superbe hôtel particulier où le musée vivait auparavant de toute sa vigueur. Le plus triste est que tout le monde trouve ça mieux : neutre, surtout pas connoté grande bourgeoisie comme le précédent lieu. Mais enfin, ce qui est gênant, si on veut, dans ces musées d’art africain, c’est l’idée que toutes ces pièces n’ont pas été collectées ni collectionnées d’une manière très morale. Ensuite, le lieu, puisque l’on veut muséifier, doit être le plus beau possible, et le plus doué d’âme possible, même si cette âme-là est sans rapport avec celle qu’expriment les objets exposés. La discrépance ne me gêne pas, au contraire (Isou est un de mes maîtres, et la rubrique « Unissons » lui doit quelques fières chandelles). La discrépance ne me gêne pas, mais le vasouillardisme approximatif de tous ces nouveaux musées, si, et grandement.

Je n’ai toujours pas traîné mes guêtres, depuis son ouverture, au musée du quai Branly (rien que le nom, mmmm…) ; aussi faut-il dire que je ne suis venu qu’une seule fois à Paris depuis son ouverture, et encore une journée aller-retour, pour les trente ans d’un ami.

(Il faut que j’aille touiller les feuilles, puis les évacuer du liquide, afin de boire ma tisane.)

Bien… que disais-je ? Ah oui, l’exposition Gabon, présence des esprits. Elle est très bien faite, remarquable de sobriété et d’expertise, comme tout ce que fait Christiane Falgayrettes-Levreau. Mais (il faut des mais, aux plus grandes amours même) il faut toujours que la présence de certains des objets paraisse moins pertinente, comme si, les collections du musée n’étant pas assez riches – et elles le sont pourtant diablement – par rapport à la ténuité du thème choisi, il fallait quelque peu tirer sur la corde et refourguer des pièces qui, pour être fort belles, ne sont que très secondairement liées à la question de la présence des esprits… à moins d’arguer, évidemment, que toute forme de sculpture issue d’Afrique noire est spirituelle, ce qui est à peu près vrai.

Ce que je veux dire, c’est que les pièces du rez-de-chaussée sont toutes parfaitement en adéquation avec le sujet : figures de reliquaire, objets-témoins de rites mortuaires, etc. Les grandes cuillers exposées au premier étage, certes extraordinaires, comptent parmi les pièces moins convaincantes, par rapport à la réflexion sur les modalités de la représentation symbolique (et même symbiotique) des ancêtres, ou des défunts.

Toujours aussi impressionné par l’art Fang (et notamment par cette capacité qu’ont les masques Fang, n’en déplaise aux tenants de la différenciation réaliste de cet art, à superposer au masque une surface moindre, découpée, et qui, redessinant un visage, à l’intérieur du masque, met en scène la dualité même du jeu masque-figure. Un masque Fang, arboré par un homme, propose une superposition, non de deux, mais de trois faces : la peau humaine, dissimulée, le masque et la figure sur le masque. Cela n’est pas vrai de tous, mais de beaucoup.), j’ai découvert les kota, et aussi l’art des Tongwo, en particulier la figure de reliquaire qui porte le n° d’inventaire 806, et que je ne pense pas avoir vue lors de précédentes expositions.

Il y a eu, de mon point de vue, un moment assez comique, car je visitais l’exposition en même temps qu’un couple de cinquantenaires très b.c.b.g. (est-ce que cela se dit encore ?) qui s’est longuement arrêté devant les mukuyi des Punu, une remarquable série de quatre masques. Ils s’incitaient l’un l’autre à trouver cela « asiatique » (non mais, tu trouves toi, aussi, hein ? c’est fou, hein, ce n’est pas du tout africain, etc.). La raison en est que les visages sont très stylisés, les yeux fortement bridés et les nez fins (ce dernier point faisant l’objet d’exclamations véhémentes du couple susnommé). L’époux en vint même à se demander pourquoi les cartouches explicatifs ne mentionnaient pas cela, qui leur avait sauté aux yeux, hein, quand même, non, etc. Or, si yeux bridés et nez fins il y avait, il y avait aussi, sur tous ces masques, de très nettes marques de scarification en bouquet (front et tempes), ainsi que d’épaisses chevelures rehaussées et structurées selon un agencement stylisé et tripartite qui peut être signe de beauté, de puissance (par l’analogie avec la forme des cimiers) ou même de vie dans l’au-delà. Bien sûr, je suis loin de blâmer ce couple, qui a très nettement vu quelque chose de très intéressant, et qui représente un trait saillant de ces mukuyi ; mais avoir vu cela les a aveuglés sur tout le reste, ce qui est dommage.

Pis même, on peut imaginer qu’ils contemplent l’art africain et l’art asiatique comme s’ils s’agissaient de deux blocs homogènes, aux caractéristiques spécifiques très précises et incompatibles. Or, l’art africain – qu’on l’affuble de ce singulier ou non – est nettement plus divers et varié qu’il n’y paraît de prime abord. Je me rappelle avoir fortement pris conscience de cela lors de la colossale exposition Africa – The Art of a Continent à Londres, à l’hiver 1996. (Mon Dieu, onze ans déjà, bientôt !) Pour cela, il faut accepter de se dessiller les yeux, et surtout ne pas avoir les yeux rivés aux cartouches explicatifs, justement. Généralement, je regarde la plupart des pièces avant de m’informer des ethnies ou groupes de créateurs, pour ne rien dire des fonctions attribuées par les commissaires de l’exposition.

Je cesse mon bavardage. Le lit m’appelle, et Wizard of the Crow.

***********

Prolongement : Dossier de presse édité par le Musée Dapper.

22:01 Publié dans Les Murmures de Morminal | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Art, Afrique

samedi, 02 décembre 2006

Forza !

Sur les murs blanchis, reblanchis, à la chaux, le prince emprisonné (en des temps reculés où les Playmobil n’existaient pas) avait ponctué de signes répétitifs, décorés sa cellule, où ne manquait pourtant pas de trôner un âtre, histoire de se réchauffer le cœur. Certains de ces dessins demeurent farouchement énigmatiques, comme l’espèce de tube rouge à capuchon rond, où l'on perçoit un préservatif démesuré, ou, peut-être, un sexe de cheval dont la longe aurait été, trop lourdement, tirée. Neuf mots encore peuplent le silence de la cellule.

08:20 Publié dans Onagre 87 | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Photographie, Ligérienne, Littérature, Art

jeudi, 30 novembre 2006

7ème manche

06:40 Publié dans Vertes voltes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Art, Littérature, écriture

mercredi, 29 novembre 2006

6ème manche

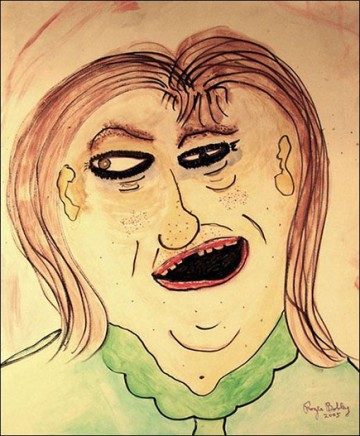

On change de registre, avec cette forme caricaturale, où ce qui ressort, ce sont ces dents éparses, effrayantes, et ces regards lancés torves comme des cocards, sans brandir d’oriflammes – il n’en est nul besoin, à la vue aussi de ce nez difforme, un rien testiculaire, et de ces cheveux filasses – dans la galerie des portraits. Ce qui me frappe, moi, c’est qu’elle est en chemise de nuit, cette « femme masculine » dont la boutonnière, à peine devinée, a tout de la chenille. Ça y est, je bricole des textes de 1009 signes presque comme qui rigole. Roger Bobley, le croqueur de la dame adamantine, est un petit éditeur américain reconverti depuis peu dans le cinéma d’auteur (Marvelous Margaretville). Appelons cette « dame masculine », si disproportionnée et presque défigurée, Margaret. C’est à peine si j’ai besoin de vérifier le nombre de signes, à la fin (et de rectifier, dans la marge). Elle nous scrute, nous adresse des reproches même pas muets, avec, pour motifs d’aigreur, les traces sur sa peau.

06:35 Publié dans Vertes voltes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Art, Littérature, écriture

mardi, 28 novembre 2006

5ème manche

Manches de telle ampleur, une étole à tout le moins ! Toujours sur le motif remettre votre ouvrage. Le pinceau en pince pour le décolleté, ce qui ne va pas sans maraudage ni braconnage. Il fut décidé d’intercaler à triple intervalle. On se braque toujours sur les compotiers, mais les vertes voltes d’une danseuse au repos, ce n’est pas rien tout de même. Que regarde-t-elle, d’ailleurs, de ces curieux orbites creux ? Cherche-t-elle à se rappeler quelque vers égaré de son passé d’actrice ? Si j’écoute Even the Sounds Shine, cette composition stupéfiante de Myra Melford, jouée avec son Extended Ensemble, je ne peux pas me mettre à la place d’un modèle de Matisse, si ? Le mur n’est pas plus vert que le pli de mon bras. Le nom de Matisse semble avoir été inventé pour se prêter aux plus subtils jeux de mots, aux détours par les formes et les matières. La danseuse regarde une toile du peintre, tiens. Vous êtes dans le puits ; passez deux tours. Orbites émotifs : la vérité en a mis, du temps à remonter.

06:30 Publié dans Vertes voltes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Art, Littérature, écriture

lundi, 27 novembre 2006

4ème manche

Échappée d’un tourbillon orageux, la vigoureuse jeune femme – une violoniste – a tout du fantôme. Je m’étends ce dimanche dans la prairie. Dans le silence du concert, son long collier de perles rouges lui fait comme un foulard qui laisse entendre, aux quelques romantiques attentifs et alcooliques hallucinés que ne manque pas de compter la salle, le tumulte de la mer. Cinq jours ont passé, peut-être, depuis ma dernière excursion. Vous voyez comme sa chevelure immense se mêle aux fumerolles noires des bougies pour former de lourds nuages, de sorte que, patiemment, les buveurs de vin se munissent de chasse-mouches. Retrouvons-nous sur le pré, avec moi-même pour un duel. Cette ombre portée est l’épouse de l’artiste, échappée à quels cauchemars, quelles insomnies d’artiste maudit. L’autre tire un coup sec, dont la déflagration m’arrache les oreilles. Entre deux séances de pose, elle joue de la guitare. Je tire une bouffée de ma gitane, et je laisse le spectre crever de trouille. Déjà l’orage gronde.

06:25 Publié dans Vertes voltes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Art, Littérature, écriture

vendredi, 24 novembre 2006

3ème manche

Ah, vous comprenez ce que cela signifie, hein, maintenant, le blond vénitien ? Comme le soleil disparaissait, je sirotais ma mug de Rembeng en pensant à Rembrandt. Le Vénitien Bartolomeo Montagna n’est pas aussi célèbre qu’Andrea Mantegna, mais ce n’est pas une raison pour les confondre. Champagne ! Sainte Justine de Padoue est ravissante, avec ses mèches, son nez volontaire et sa gracile main de vieille. Comme le soleil disparaissait derrière le toit de la maison d’en face, j’écoutais la “Symphonie” qui se situe juste au milieu de The Fairy Queen, séparant les 29 airs qui constituent les préludes et les actes I à III des 29 qui forment les actes IV et V. Son habit est riche, sa coiffure soignée, comme à la parade. Mes mains forment le nom de Purcell. Pourquoi est-elle toujours représentée avec une plume ? Une auréole de soleil se pose toujours sur ma joue. Broches, bijoux précieux, brocarts, tous ces brimborions n’arrivent pas à la cheville – si j’ose dire – de vos boucles et de vos blessures.

06:20 Publié dans Vertes voltes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Art, Littérature, écriture

jeudi, 23 novembre 2006

2ème manche

Tant que le soleil cogne contre les vitres, il fera bien bon ici. Que d’élégance dans cette scène de promenade ! Cela me fait cligner, mais l’avarice n’a pas de bornes. August Macke n’est pas mon préféré, parmi les peintres expressionnistes allemands, mais je dois lui reconnaître, ici, un génie certain de la composition. Aujourd’hui encore mardi. Ce qui retient mon œil, once all is said and done, ce n’est pas la dame filiforme, le squelette délicat recouvert d’une élégante veste d’un vert plus soutenu que celui des frondaisons. Revenue la saison du fenouil. Ce qui retient mon œil, c’est l’habit clair de la dame de droite, et plus encore, les cabanons (maisons ?) au fond. L’ od eur du chou vert ne s’est pas incrustée dans la demeure. Ces cubes. Pas contre les vitres –par les vitres le soleil vient déplier les phrases que mes doigts retenaient prisonnières. Ces cubes répondent à l’impression de solitude ou d’enfermement, d’autisme peut-être, qui se dégage de la dame en vert (de quoi prisonnière ?).

06:15 Publié dans Vertes voltes | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Art, Littérature, écriture

mercredi, 22 novembre 2006

1ère manche

06:10 Publié dans Fièvre de nombres, Kyrielles de Kaprekar, Vertes voltes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Art, Littérature, Poésie

mercredi, 25 octobre 2006

Vertes voltes

Entre le premier et le deuxième but de l'A.S. Saint-Etienne, dans le huitième de finale qui oppose cette équipe à l'Olympique de Marseille, j'ai trouvé pas moins de douze très beaux portraits de dames en vert, dont aucun ne correspond à ce que V.W. écrivait, il y a 88 ans, à Vanessa :

I feel more and more convinced that advanced views are purely a matter of physiognomy. For instance the lady in green, with check trimmings in her hat and a face like a ruddy but diseased apple - one cleft asunder by a brown growth - had nother [sic] excuse for existence.

The Question of Things Happening. The Letters of Virginia Woolf 1912-1922. Londres : Hogarth Press, 1976, p. 286

17:54 Publié dans Vertes voltes | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : Littérature, Art

Dans la cité enfouie

Il était question de ce livre hier... Mais j'illustre toujours à côté...

" Sa grande fierté : la Chupicuaro. Comme si l'exact pendant du travail fragile de Ghertman sur le papier Canson était cette statuette venue du fond des âges, maintenant l'emblème célèbre des arts dits primitifs à Paris."

(François Bon. Peint sur le cul du diable, § 52. Textes en regard de portraits de Guy Joussemet par Alain Ghertman. Cercle d'art, 2004, p. 33.)

Je ne fais pas figurer la photographie de la Chupicuaro vue de dos, le pendant aussi, pourtant, et inévitable, essentiel, de cette vue de face.

14:55 Publié dans Droit de cité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Art, Littérature, Poésie