samedi, 18 août 2007

Des lettres blanches

Le 12. Chaussé d’espadrilles, en ce premier jour puissamment ensoleillé d’un juillet enfin vrai, lassé tout de même – à la longue – du rocking-chair, il a fallu que je m’attable. Ce petit récit envoûtant que tu lisais dans ta chambre blanche, avec le berceau transparent à tes côtés, je le découvre à mon tour, sous la couverture brune et soignée des éditions Finitude. Il me fait songer, bien sûr, à quelques textes surréalistes qui en furent contemporains, mais aussi à ces proses des symbolistes tardifs que j’aimais tant – disons, Le Livre de Monelle de Schwob et le théâtre de Saint-Pol Roux (La Dame à la Faulx, quel livre étonnant).

D’Odilon-Jean Périer, je n’ai connu, longtemps (mais depuis l’enfance), que quelques poèmes, et notamment “Je t’offre un verre d’eau glacée”, dont le Sans ornement souvent résonne à mes oreilles. Dans Le Passage des anges, l’expression « sans ornements » revient au moins trois fois sous la plume de ce narrateur qui dit, des aventures de ses personnages, qu’elles sont « celles que j’ai le plus envie de vivre, excusez-moi ».

Dans le rythme des phrases même, dans le recours soudain à toutes sortes de coupures linguistiques, s’entend évidemment l’influence des maîtres que je citais plus haut, et peut-être aussi, d’une certaine façon, de Maeterlinck et Mallarmé. Pourtant, ce texte utopique n’a pas son pareil, et il est heureux qu’il ait été réédité. Chaussé d’espadrilles, la peau enfin au toucher de l’air chaud, je l’écris : le nom même d’Odilon-Jean Périer, avec la symétrie que lui offre la seconde partie du prénom composé (6-4-6), souffle en voyelles doubles (deux o et deux e qui encadrent chacun le i central sans lequel la pierre ne saurait respirer). Comme nom d’auteur, on ne peut faire mieux.

Gêne : un ange passe. Sous les gestes des anges s’entendent les voix des gens. Tout se meut en sonorités inversées. Un jeune garçon, tout juste né, s’approprie la force vive de son aïeul, qui rêva à la lune et aux rires fusant sans fin. La vie est une jaquette de roman, où s’inscrivent des lettres blanches.

(Le 14. Le surlendemain, ayant fini de lire le récit dans le bercement douteux des tracteurs qui, à grands bringuebalements de barrières métalliques, préparaient le champ en contre-haut pour la traversée du bourbier, j’ai goûté cette fable qui n’est pas une parabole et qui, entre autres saveurs mystérieuses, rappelle, dans sa douceur même, les chapitres les plus noirs du roman contre-utopique de Kubin, L’Autre côté. Par contraste, fades, ternes, convenues, attendues, quatre ou cinq nouvelles de Richard Ford ne pèsent pas bien lourd. On a pu improviser six nouveaux couplets de Je ne puis vivre que de toi, histoire de montrer plus la richesse quasi infinie des rimes –èche et –ois en français que l’indigence de Jean Ferrat (ou de son parolier), qui n’est pas démontrée. L’usage de la langue : la mauvaise monnaie chasse la bonne.)

14:25 Publié dans MOTS | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Littérature

vendredi, 17 août 2007

... des noyés faisant scandale ...

Fou à lier, sans doute, il tient un blog, qui compte, après quatre ans d'activité frénétique, des centaines de textes. Pourtant, la page d'accueil reste, à tous (dont lui-même) désespérément vide, car il prend un malin plaisir à publier ses textes aux seules dates du 31 avril, du 31 juin, du 31 septembre et du 31 novembre, mais aussi (bien entendu) des 29, 30 et 31 février.

Seul apparaît, en haut de page, le titre : La Satanée semaine.

15:29 Publié dans Soixante dix-sept miniatures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, écriture, Blogosphère, Jorge Luis Borges

Y voir goutte

Encerclé par le vert qui a sa cour de l’autre côté des vitres, mais qui, balayé de vent et de pluie, ne se laisse distraire, que faire d’autre, entre les diverses crevasses lourdes de la journée, sinon, toujours, relire Ronsard ? Je faux : je me trompe : je falsifie : je dupe : je suis dupe : je tiens fermement une plume qui sert aux mascarades et à démasquer la Camarde. Il fait vert entre les nuages, sans que jamais les yeux n’y comprennent goutte.

[9 juillet.]

14:25 Publié dans Les Murmures de Morminal | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Poésie, Littérature

mercredi, 04 juillet 2007

La lumière émeraude…

3 juillet.

La pluie battait contre les volets. Métalliques, les volets. Puis le vent sécha les flaques d’eau en agitant les fils télégraphiques. Le vent est une femme, puisqu’il n’est pas mono-tâche. Vieille blague du régiment des peaussiers.

La pluie apaisée, le vent redoublant de vigueur, regarder par la fenêtre les dernières flaques. Et se dire, sans connaître ni le texte original ni vraiment la langue d’origine, que Geneviève Leibrich doit être une excellente traductrice.

………………… « La lumière émeraude qui émane des murs et qui flotte autour du corps de la femme. » (José Eduardo Agualusa. La guerre des anges. Traduction de G. Leibrich. Métaillié, 2007, p. 204)

18:10 Publié dans Droit de cité | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Traduction, Littérature

mardi, 03 juillet 2007

Finasseries

Je sais parfaitement que, dès que j’aurai pu m’extirper de mon travail et aussi de cet ordinateur, je pourrai, le soleil enfin venu, me consacrer à des questions de la plus extrême importance – comme : « Comment se fait-il que, dans un roman anglais que je lis, il y ait une Eustacia, et que, dans l’autre roman que je lis, il y ait un Euclides et une Anastacia ? »

Éléments de réponse : 1. unissons 2. coïncidences 3. paréchèmes 4. une lettre seule sépare l’angolais de l’anglais.

(Il y a, depuis toujours mais plus encore depuis peu, trop de chantiers en cours.)

18:30 Publié dans Unissons | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature

Tout ce qui me tombait sous la main

1er juillet toujours. J’ai laissé mûrir en moi ces moments. Dans la chambre jaune, au hasard des bercements, je lus tantôt les vingt premières pages d’Acide, Arc-en-ciel, tantôt quelques chapitres de Till Eulenspiegel, tantôt encore des lettres de Thomas Gray ou des poèmes de Dana Gioia. Dans la chambre jaune, une frise de verdure me tenait compagnie. J’ai repensé aujourd’hui au premier texte que j’ai connu de Monénembo, Pelourinho, car le dernier Agualusa s’en rapproche, pour la collusion mi-mythique mi-historique entre Afrique et Brésil. Pourquoi le Brésil ? n’est-ce pas un titre de la meuf à Doc Gynéco ? Tout ça est loin déjà : Pelourinho, en 1995 je crois. De l’eau a coulé sous les ponts, et bien des pèlerins se sont usé les semelles près des chapelles et des calvaires, moqués par le Christ en croix. Oui, tout ce qui me tombait sous la main.

14:10 Publié dans Unissons | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature, Journal, écriture

jeudi, 21 juin 2007

Pas de risque de suture

Rien de nocturne là-dedans. Juste mon humeur joueuse, rien qu'une gaillarde à danser.

Comme les plis de la main s'enfoncent, se creusent, je vois la lumière du ciel glacé gagner du terrain, et l'ombre s'affiner, se préciser, c'est-à-dire que la pénombre disparaît. En toute logique, non ? (Je ne devrais peut-être pas lire Le Navire de bois de Hans Henny Jahnn au compte-gouttes. À quand alors la trilogie entière ?)

Imaginez une voiture bondée avant même que l'on ait pu y glisser l'essentiel. Comment faire ?

Ce sont mots que le vent emporte. Ce sont des portes jaunes, à la peinture écaillée, dont je tourne le verrou pour me retrouver au chaud avec moi-même.

Pas de risque de suture.

08:54 Publié dans Les Murmures de Morminal | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : Littérature, écriture

mardi, 22 mai 2007

Le Printemps ment

En attendant Travers IV, peut-être l'hiver est-il, avec toutes ses ambiguïtés, un avant-printemps.

Georg Heym a écrit un poème qu'il a intitulé "Printemps", par le mot français, et qui est tout autre chose que printanier. C'est encore plus vrai de son "Frühjahr", où la dissonance est criante entre le titre et le sujet vraiment traité, qui est la montée, non de la sève, mais de la mort. Ce que Kurt Mautz résume dans la pertinente formule : "Der Frühling lügt". Et il cite à l'appui Kafka, mais non pas Trakl. (Robert Rovini. La fonction poétique de l'image dans l'oeuvre de Georg Trakl. Les Belles Lettres, 1971, p. 46)

Je reste coi, dans mon coin, tandis que le texte belliqueux me fait la nique. (Elle refuse de travailler plus longtemps au Printemps et s'envole pour San Francisco, enregistrer un album de belle daube.)

00:55 Publié dans Fall in Love | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Littérature

lundi, 21 mai 2007

De facto, perforce

Cela peut se généraliser, assurément, autant dire que la poésie, l'acte d'écriture, s'entend ici/aussi au sens large.

Poetic Influence - when it involves two strong, authentic poets, - always proceeds by a misreading of the prior poet, an act of creative correction that is actually and necessarily a misinterpretation. The history of fruitful poetic influence, which is to say the main tradition of Western poetry since the Renaissance, is a history of anxiety and self-saving caricature, of distortion, of perverse, wilful revisionism without which modern poetry as such could not exist. (Harold Bloom. The Anxiety of Influence. O.U.P., 1973, p. 30, emphasis added)

C'est le cas (le hasard fait bien les choses) de Samuel Beckett relisant frénétiquement Johnson, et peut-être bien de Samuel Butler se passionnant pour le poème satirique de son homonyme déjà lointain dans le temps.

00:50 Publié dans Droit de cité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature

dimanche, 20 mai 2007

Qu'en biais

À un point du récit, le narrateur rencontre, avec quelques réserves de principe, celui qui ne cesse ensuite de réapparaître dans ses journaux, sporadiquement mais de façon marquante, et dont le patronyme, transcrit par homophonie, s'écrit qu'en biais.

Ossip Mandelstam périt épuisé dans un camp de transit après avoir donné avec une superbe effronterie le chant le plus pur et plus matinal d'un siècle épouvantable.

(Gérard Vincent. Sous le soleil noir du temps. L'Âge d'homme, 1991, p. 14)

C'est juste avant le printemps qu'il le rencontre, au temps de Cerisy.

14:40 Publié dans Fall in Love | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature

vendredi, 18 mai 2007

Prennent ratures

L'auteur de Samedi 12 mai (carnets dont je vous recommande la lecture) m'avait écrit ceci : "depuis quelques merveilleux milliards de siècles, rater occupe et divertit la matière". Or, j'y ai repensé en relisant "L'Eden sans rivage", le très beau texte que Claude-Michel Cluny a consacré à Malcolm Lowry : Un faisceau de ratages. Autrement dit, la démarche devient obsessionnelle, et d'une manière irréfragable.

Le monde tangue quand la langue s'empâte.

17:51 Publié dans Les Murmures de Morminal | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Littérature, écriture

dimanche, 29 avril 2007

Magnificat (Hommage au kazoo)

Le mois bientôt sera clos, qu’on s’y fasse. Mais enfin les deux coexistent ! Le soir même du jour où j’ai lu la page de L’Amour l’Automne où il est question de l’affirmation de Pesson selon laquelle « septuor est l’anagramme de Proust au subjonctif » (p. 408), je regardai Le Temps retrouvé de Raul Ruiz, que je n’avais pas vu, en son temps. Ici Marcel enfant filme Marcel adulte (tout est inversé). Dans J.R.G. il y a l’initiale de Gabriel, prénom caché de Renaud Camus , signe de l’archange, arc bandé, statuaire sans fin, mais aussi le clin d’œil à Le Clézio et à Godard. Marcel est Marcel Proust (tout est aplati) ; du grand n’importe quoi. Dans cet Antoine-là, il y a le jardin aux carpes mais surtout l’amour avec Auguste (au printemps estival de la vie). Je ne mange pas de ce pain-là. Puisqu’on vous dit que Fall in Love c’est l’automne en amour et non pas tomber amoureux ! Pesson, vous le savez, est sans espoir (anglais latin de la Princesse Palatine). Quel dommage qu’il n’y ait pas de page 804 pour greffer encore l’un de ces 173 textes de 937 signes (émois : noirs morts à Rüggen). Gros pré danse, grand-père S.O.S. ! grand os perse, gardon pressé, perd sans ogre, grès rond sapé, gré nord passé, Sponde regras. Mais cela ferait un 174ème texte qui ficherait tout par terre, enfin !

10:20 Publié dans 1295, Fall in Love, Unissons | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Littérature, écriture, Musique, Polices

vendredi, 27 avril 2007

Le Printemps l'Automne

Une petite pluie fine réveille les arômes de terreau enfouis sous la pelouse pelée.

Soudain le jour était devenu automnal (onze degrés au soleil, dix à l'ombre) ; les feuilles tombaient des arbres, flottaient, tournoyaient, effleuraient le sol, atterrissaient doucement tel un léger soupir... (D. Tabarovsky. L'expectative. Traduction de Nelly Lhermillier. Bourgois, pp. 55-6)

L'ombre des pétarades de mobylettes s'attarde dans la rue, aussi le soir.

12:40 Publié dans Droit de cité | Lien permanent | Commentaires (36) | Tags : Littérature, Ligérienne

jeudi, 26 avril 2007

Diana : 26a : Evans

26a. Quand on comprend que le titre fait allusion à un numéro de rue (le numéro de la maison où habitent, en Angleterre, les jumelles Georgia et Bessi avec leur famille) on pense à la première phrase de Beloved : « 124 was spiteful. » (Bien que je ne prise guère l’œuvre de Toni Morrison, en général, cet incipit figure tout de même parmi mes préférés.)

Les premières pages – les deux premiers chapitres surtout – de 26a font immanquablement penser à The God of Small Things d’Arundhati Roy dont ils semblent n’être qu’un décalque : au mieux une ombre portée ; au pire une resucée. Un numéro de rue, un fragment d’adresse, c’est un lambeau arraché à la mémoire, bien sûr ; on connaît ça, tous. Dans ce roman, l’influence de Roy se fait sentir surtout dans les chapitres narrés du point de vue des deux jumelles encore très jeunes : mêmes effets de décalage très marqués entre le langage des adultes et sa perception par les enfants ; même invention d’un imaginaire gémellaire complexe et foisonnant. Après un chapitre 3 qui reprend plutôt le récit dans la perspective des parents (principalement de manière analeptique : mise au point sur le couple formé par Aubrey et Ida avant la naissance de Bessi et Georgia) et qui est, de ce fait, plus réussi, l’impression de décalque s’accentue, car, dans le quatrième chapitre, l’une des deux jumelles subit une tentative – pas vraiment de viol, mais perçue comme…dans tous les cas, cela rompt en partie la relation qu’elle a avec sa sœur, comme dans le cas de Rahel et d’Estha dans The God of Small Things.

J’ai seulement commencé la lecture de ce très récent roman dans le jardin tout à l’heure, mais, en dépit de certains traits qui distinguent l’écriture de Diana Evans de celle de Roy, cette influence qui saute aux yeux m’empêche d’apprécier tout à fait le roman. [Détour : dans le Journal de Travers (1976-77) (et ailleurs dans ses journaux, plus récemment), Renaud Camus s’interroge souvent sur la situation et le contexte d’une œuvre d’art : la même œuvre, peinte par le jeune Delacroix ou par un peintre de troisième zone dans les années 1930, n’a pas la même valeur. On ne lit certainement pas 26a de la même façon selon que l’on connaît l’unique roman de Roy ou pas.]

26a (c’est sans rapport mais je n’ai lu que 80 pages alors je brode) : ce titre m’évoque aussi ces chiffres et ces nombres suivis de lettres qui servent à rendre plus précises et plus détaillées encore les légendes du livre consacré à Pompéi que je lis ces jours-ci à mon fils (qui s’en entiche mais le connaissait déjà (il s’agit d’un livre beaucoup trop compliqué pour lui)). Il y a, dans la double page consacrée aux chambres à coucher et aux triclinia, une phrase très simple mais que je trouve d’une très grande musicalité. Bien sûr, je n’arrive pas à me la rappeler et le livre est resté dans sa chambre, après la lecture d’avant-nuit. Il y a meurtrières et atrium dedans, et c’est l’équilibre entre ces deux [tri] qui la rend, pour moi, remarquable.

Après cet autre détour, je veux tout de même jeter quelques mots à la volée sur trois passages – entre autres – qui m’ont intrigué. Il y a, tout d’abord, le passage dans lequel Aubrey jeune imagine/improvise toute une série d’insultes pour son rival/ennemi Dean Baxter : il en invente pile cent, qu’il égrène un peu comme les 99 noms d’Allah (mutatis mutandis). Alors intervient cette description tout à fait étonnante, qui m’a incité à écrire ce billet et à le classer dans la rubrique Fièvre de nombres (le titre du roman n’étant pas la raison première de ce classement) :

He became so multiplied he forgot himself. His thoughts were crowds of figures, perfect algebra, subtractions and divisions and multiplications and conversions from inches to centimetres, yards to metres, miles to kilometres, bombing his senses and never leaving space for the true naked feel of inadequacy. He avoided mirrors and they avoided him (pp. 31-2)

Tout à fait ce que je ressens, aussi ce que j’ai lu sous la plume de Roubaud qui est, lui, un vrai grand mathématicien (quoiqu’il ait beaucoup relâché cette partie-là de son activité créatrice). L’oubli du Soi dans les calculs, dans les nombres, dans la réitération et l’exercice de savantes arithmétiques, on le retrouve dans plusieurs textes soufis. Le fait d’être « fui par les miroirs », en revanche, je ne sais qu’en penser.

-----------------------------

Encore autre chose, le troisième & dernier détail il me semble : quand les jumelles s’interrogent sur le sens d’expialidocious (p. 5), cela m’a fait penser à la célèbre chanson de Mary Poppins, Supercalifragilisexpialidocious. Mais je me suis dit qu’il devait s’agir d’un de ces termes qui existent réellement, que ce n’était qu’une coïncidence, ou que les auteurs de Mary Poppins avaient bel et bien utilisé un mot rare pour forger leur long néologisme : après tout, on reconnaît bien deux termes latins et une racine grecque dans supercalifragilis, non ? Vérification faite, cet adjectif n’a pas d’existence propre, et les jumelles du roman prennent donc la chanson au premier degré (ou est-ce encore le premier degré, justement ?) et croient que le néologisme de Mary Poppins est vraiment une suite de termes scientifiques qui leur échappent. (Accessoirement, ça ramène encore à The God of Small Things et à la référence récurrente au film The Sound of Music, très contemporain et esthétiquement voisin de Mary Poppins, crois-je me rappeler.)

(Tout cela s’écrit presque sans y penser ; ce sont des pensées ou notations pour moi-même, indigestes. Si vous avez déjà décroché du parapluie, ce n’est pas grave : vous n’y êtes pas, alors ?)

Ah, j’allais oublier le rôle très ambigu que joue le séjour (long de trois ans) au Nigéria dans la formation des deux fillettes, mais je pense ne pas avoir avancé assez dans le roman pour en dire encore quoi que ce soit. Ce qui est certain, c’est que les récits terrifiants du grand-père maternel, qui raconte comment, par le passé, l’on brûlait la cadette d’un couple de jumelles pour conjurer le mauvais sort et échapper à la sorcellerie, donnent lieu à ce commentaire sans appel du père, Aubrey : « Oh what a load of haddock » (p. 64).

(On pourrait traduire ça par « quel ramassis de foutaises », mais on perdrait à coup sûr le côté tout à fait singulier de l’expression : aucun anglophone ne dit what a load of haddock dans un tel contexte, mais plutôt what a load of crap ou what bullshit. Le père emploie donc un euphémisme pour éviter d’employer une expression trop grossière. Alors, comment traduire ? )

Pour rester rivé au Père, j’en finis de ce trop long et languissant billet (composé en Georgia, évidemment) en vous demandant si, Beardsley mis à part, vous connaissez qui que ce soit qui se prénomme Aubrey ?

00:00 Publié dans Fièvre de nombres | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Littérature

dimanche, 22 avril 2007

Feuilletage de signifiance

Prenant mon courage à deux mains, et ne pouvant plus réfréner mes ardeurs, je me suis « attaqué » avant-hier au chapitre de L’Amour l’Automne qui commence à la page 149 et dont l'un des deux co-auteurs (Antoine du Parc) admet qu’il réclame ardemment la lecture en ligne sous forme de liens hypertextuels, et que la forme hyperlivre ici est tout à fait malcommode.

(Toutefois, cette passion des pages emberlificotées, riches d’ajouts et de notes et requérant du lecteur un constant va-et-vient très suggestif d’avant en arrière et d’arrière en avant, est inhérente au projet des Églogues, et, à tout le moins, à la série des Travers, dont on peut lire Été en ligne sur le Forum de la Société des Lecteurs, grâce – si j’ai bien suivi – au travail de fourmi de Madame de Véhesse. Inhérent au projet des Églogues, cet éclatement du texte sous forme de notes vertigineuses, s’il appelle la lecture en ligne sous forme de liens hypertextuels, est très largement antérieur à l’existence du Web et de ses possibilités hypertextuelles, justement. En témoigne cet extrait du Journal de Travers, où l’on voit Renaud Camus se débattre avec les épreuves d’Échange :

Passé ensuite l’après-midi à travailler sur les épreuves d’Échange, en particulier à tenter de rééquilibrer le texte du haut et le texte du bas, à la fin, le premier étant en retard sur le second, ce qui rend nécessaires des ajouts. (Journal de Travers, Fayard, 2007, p. 636)

À ces pages les plus rudes (et donc qui suscitent le plus violemment le désir du lecteur (le mien en tout cas)), je me suis donc « attaqué », pour constater, avec amusement, alors que je tournais les pages dans tous les sens pour retrouver un fil perdu, puis, dans l’ordre, lisant une suite filet après filet (c’est-à-dire que, pour lire une des notes, je devais tourner les pages toutes les cinq secondes puisqu’il n’y avait qu’une seule ligne de texte suivi m’intéressant à ce moment-là par page), pour constater donc (disais-je) que les Églogues inventaient, dans la lignée de Barthes et de son fameux « feuilleté de signifiance », le feuilletage de signifiance » : le suivi des diverses notes ligne à ligne, d’une page à l’autre, implique de tourner les pages très rapidement, et plus rapidement d’ailleurs que les pages d’un catalogue, prestance ou précipitation qui est peut-être le seul signe qu’il ne s’agit pas d’une lecture nonchalante ou vaine de catalogue (encore que j’en connais des qui feuillettent frénétiquement leur catalogue et vont jusqu’à le réduire en pièces à force de s’interroger sur les mérites comparés de telle ou telle chaîne stéréo (Jef se reconnaîtra (sauf qu’il ne lit pas ce blog))).

11:00 Publié dans Fall in Love | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, écriture

vendredi, 20 avril 2007

Silexpectatives / Progrès en pensée assez lents

Vendredi 13, onze heures du soir (puis par bribes de ci de là)

La nage entre deux univers, et même entre de multiples. Après lecture des trois premiers chapitres de L’expectative de Damian Tabarovsky, jeudi 12 avril, s’être retrouvé avec L’Amour l’Automne (Travers III), acheté au Livre, vers une heure et demie vendredi 13. En avoir lu quelque 70 pages dans la foulée, bien sûr. Le soir, au concert, dans le sixième chapitre de L’expectative, être tombé sur ça :

Il prend une brochure, la lit : Ushuaïa, la ville du cul du monde. (L’expectative, p. 73)

qui rappelle ça, quelques heures plus tôt :

Moi, dit Carlos, je viens d’une ville du sud du pays : quand on est là on a l’impression que c’est le cul du monde. Eh bien en effet, quand je suis arrivé à Paris, on me demandait d’où j’étais, je disais Lanus, tout le monde était plié en deux. (L’Amour l’Automne, p. 72)

J’ai noté plusieurs autres collusions entre les deux textes, mais il me semble que, dans l’extrait de Renaud Camus on pourrait aussi observer d’autres significations à l’œuvre : ainsi, la phrase citée date de 1976 mais, recomposée pour figurer dans l’églogue publiée cette année, pourrait tout aussi bien s’appliquer à Plieux, où Renaud Camus s’est installé en 1992 et qui est, d’un certain point de vue, et comme il le suggère notamment dans les premières pages du Département du Gers, une forme de « trou du cul du monde ». Or, en réduisant l’expression plié en deux à ses trois premières et ses trois dernières lettres (comme au jeu des papiers pliés), qu’obtient-on ? Plieux, justement.

Ce sont éclats de silex, exils entre les pages, propos taclés de main de maître. Un clavecin même nous amuse. (La main d’un maître anime etc. ?)

Sinon/ d’ailleurs/ entre autres choses, je ne suis pas sûr de saisir ce que l’on trouve de si fort ou de si déroutant à ce texte de Damian Tabarovsky. Le chapitre sur l’absence de morts visibles, de sang, lors des attentats du 11 septembre est franchement plat ; la manière même de plaquer l’effondrement des Tours jumelles dans le monologue intérieur de Jonathan est complaisante.

Le reste du récit exploite le filon des textes où l’on suit les méandres d’une pensée qui se cherche : Jonathan, pensant beaucoup, puis de moins en moins, ne sait finalement que penser. Tout se chamboule, du coup, non pas le chaos des souvenirs remouvants au gré d’une stream of consciousness, mais bien la pensée – ou les pensées. Jonathan doit beaucoup aux figures d’intellectuels désemparés ou revenus de beaucoup, singulièrement à la Marelle de Cortazar.

Comme je déteste ces stylos plume de gamine qui ne donnent comme choix que :

1) d’écrire en posant le bouchon sur la table → dans ce cas, le stylo est trop frêle, ne tient pas en main

2) d’écrire en fixant le bouchon au-dessus de l’abdomen du stylo, à la place prévue → dans ce cas, le bouchon tombe

3) de pousser le bouchon afin d’éviter le cas n° 2 → dans ce cas, il se coince, et on risque de tout casser en le retirant

Damian Tabarovsky dresse le portrait d’un personnage traversé par un tumulte intérieur plutôt gentillet, un trentenaire dans l’indécision. Rien de bien neuf à cela. Pas pour le style, si la traduction est fidèle. Ni pour la froideur sèche avec laquelle l’idylle à peine née, traduite en effets ménagers, s’émiette dans l’indécision perpétuelle et le penchant de Jonathan pour une existence velléitaire. Ni encore pour la façon dont Jonathan s’enfuit, part en vrille vers Berlin, sur la seule suggestion d’un article de journal sur les chambres à gaz. Le récit s’achève sur l’intervention d’une voix à l’origine énigmatique et qui prononce des avis complexes sur l’ironie absolue des conditions de pensée (dans ce que l’on imagine le monde post-m od erne).

Le trajet de Jonathan l’amène à ne plus vouloir penser – et presque à y parvenir : « simplement, il ne va pas » (p. 119). Il se retrouve à laver de petits avions en Allemagne, coupé alors des autres par le barrage de la langue, et progresse encore dans l’abandon de toute pensée : « Tout se passait comme si le seau et le chiffon occupaient à présent la dimension absolue de son être, de l’être ouvert pour le seau. » (p. 125). Nouvel épis od e convenu, plaqué ou complaisant, il y côtoie Mathias Rust avant son périple en Cessna et son atterrissage inattendu sur la Place Rouge. (À l’époque, j’avais appris le mot Cessna ; aussi ai-je tout de suite compris que le jeune Allemand dont J. fait la connaissance était cet énigmatique pilote amateur dont on n’a jamais bien compris les motivations pour avoir pris tant de risques.) C’est convenu, parce que Tabarovsky n’en fait rien, ne prend pas de parti esthétique, s’en tient à l’écume de l’événement. Si son objectif était d’écrire un roman sur l’importance grandissante de pensées superficielles, pourquoi ne pas l’avoir situé tout de go dans un salon de coiffure ?

(Je sais : on exagère.)

00:55 Publié dans Diableries manuelles, Fall in Love, MOTS, Unissons | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Littérature

jeudi, 19 avril 2007

Objet obtus obsessionnel

Décidément, se dit-il en s'éveillant (avez-vous remarqué comme nous le cueillons toujours au saut du lit ?), ce sont des mots, ou des grappes de mots, des groupes de mots, qui me hantent. Ces grippes de mots me hantent, se dit-il, et après bas teckel muet et coprin noir d'encre, ce dernier désignant je crois un champignon que je n'ai jamais mangé, ni même peut-être vu dans les sous-bois ni les forêts, dans les fougères ni les fourrés, dans les baradeaux ni les bas-côtés, dans les sapinières ni les chênaies, bref après ces trois greffes de trois mots, c'est laine de vigogne maintenant qui me poursuit, et il se mit à imaginer des raisons à ces obsessions, à chercher des causes, oh peut-être pas tout à fait car c'était le genre d'ambition scientifique qu'il avait définitivement jetée aux orties (où, sous les feuilles coruscantes peut-être se trouvaient les coprins noirs d'encre (allez savoir)), se mit à envisager les liens possibles entre ces trois grappes, ces trois greffes, ces trois groupuscules, ces clusters de mots sans suite ou peut-être sans queue ni tête. Alors, d'un air décidé, il se leva, se prépara une grande théière de thé vert, et ressassa dans sa tête puis à haute voix toutes les combinaisons possibles, tout d'abord de ces trois grappes de mots, puis en les malaxant et les mêlant les unes aux autres, ce qui pouvait donner des résultats banals (bas noir de laine), pitoyables (bas teckel vigogne), cacophoniques (laine noire d'encre) ou encore spectaculaires (coprin de muet). Du moins paraissaient-ils tels à cet homme désabusé, envahi de grappes de mots dont il ne savait que faire, et qui d'un air décidé, décidément, se coltinait dans le langage de drôles d'incisions.

22:44 Publié dans Bel arciel | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Littérature, écriture

mardi, 17 avril 2007

Objet du délit (L')

[Ce sont des crochets qu'il faut ouvrir à présent. (Remarquez qu'on ne dit pas ouvrir un crochet, alors qu'on dit couramment ouvrir une parenthèse.) Ce n'était pas du tout prévu, mais à présent je n'ai pas d'autre choix que d'ouvrir des crochets dans ce texte. En effet, le lien que me signale si gentiment Joye, s'il m'a intéressé, m'a aussi, assez prodigieusement, agacé. L'exposition Objet Beckett n'est pas du tout ratée, comme le prétend Philippe Lançon ; seulement, il faut prendre le temps de s'y attarder. Pour ma part, j'y ai passé trois heures, et encore en ne regardant pas les documents vidéo et films que je connaissais déjà. Les passants qui la parcourent au pas de course, sans prendre le temps d'entrer dans l'univers beckettien (et qui sont souvent venus là par curiosité (saine, certes, mais si superficielle), sans réelle connaissance de l'oeuvre de Beckett), s'interposent entre l'écran et les spectateurs, tout en paraissant se demander pourquoi trois ou quatre clampins sont postés là : regarder un film de quinze minutes du début à la fin ? pour quoi faire ? J'ajoute que, venant de l'insupportable Laura Vanel-Coytte, ce copié-collé sans saveur et sans aucun éclairage personnel ne m'étonne pas. Bref... me faire des amis, encore.

Si j'ai ouvert ces crochets (après la longue parenthèse d'hier), ce n'est pas pour éventer quelque secret de polichinelle pour le texte en cours d'écriture. C'est pour noter combien m'a amusé la précision que le brave petit soldat Laura a cru bon d'ajouter après son petit copié-collé fade : "Et jusqu'à juin 2007, pour célébrer le centième anniversaire de la naissance de Beckett, le Festival Paris Beckett..."

Beckett, né le 13 mai 1906, a prétendu être né le 13 avril, afin de faire coïncider sa venue au monde avec le Vendredi saint. C'est de cet écart, de cette schize, qu'était née, l'an dernier, mon oeuvrette en 32 chapitres, Comment je n'ai pas célébré la naissance de Samuel B. C'est d'un semblable refus de célébrer Beckett à date fixe qu'est né, crois-je comprendre, le projet d'une grande exposition consacrée à Beckett un an après son centenaire. Mais ce sont des subtilités que Laura Vanel-Coytte, toute absorbée dans l'exégèse de Cyril Collard (!) ou dans la contemplation des croûtes de Frida Kahlo, ne peut comprendre.

Fin du mini-pamphlet. Refermer crochet(s).]

Sur quoi, la nuit venant, il remit au lendemain la suite du récit. Le crissement entendu la veille lors de la fermeture des volets métalliques de la bibliothèque ne résonnait plus à son oreille. Il alla se coucher. (Mais fait-il autre chose ?)

23:43 Publié dans Bel arciel | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Littérature

Footnotes, endnotes, bank notes

"Pour un lecteur les notes en bas de page, ou pire encore en fin de volume, c'est comme un coup de sonnette à la porte, quand on est en train de faire l'amour."

(L'Amour l'automne, P.O.L., 2007, p. 101)

Cette remarque sur les notes de bas de page, si elle n'est pas une citation (et aussi si c'en est une), vaut son pesant d'ironie chez un auteur qui a su écrire des livres, sinon entièrement composés de notes, du moins qui reposent largement sur le principe de l'efflorescence du texte, de l'interruption, de la démultiplication par le moyen des notes de bas de page. C'est le cas de P.A. (Petite Annonce), par quoi je le découvris et qui me le fit chérir, mais aussi, auparavant et depuis, des Eglogues, dont L'Amour l'Automne est la cinquième.

L'image sexuelle est d'ailleurs intéressante aussi pour sa représentation négative de l'interruption. Dans les Eglogues comme dans les hyperlivres de Renaud Camus, le foisonnement n'agit qu'à condition d'interrompre sans cesse chaque fil (éclatement, rhizome). Oui, ce dès la première phrase de Vaisseaux brûlés : ne lisez pas ce livre ! Je vous interromps, je vous arrête, pour mieux vous retenir. Captatio benevolentiae, ou capture du lecteur dans les rets de l'hyperlivre ? Lier, c'est rompre ; lire, c'est être rompu, se rompre comme un cheval, s'exercer. Alors, les notes deviennent le texte, et tout le texte n'est que notes, codicilles, creusements. L'églogue, ex-logos, est ce qui dérive de la parole, commentaire ou après-texte.

07:30 Publié dans Fall in Love | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Littérature

lundi, 16 avril 2007

Objets de peu

(Ici il faut ouvrir une parenthèse. Ce soir, en fermant les volets métalliques de la bibliothèque, il a entendu un crissement, comme si on écrasait de vieilles toiles d'araignée avec un fer à repasser froid. Durant le jour, il ne s'est pas interrogé sur le rêve du bas teckel muet, et ne s'est pas cherché un nom. Le bouquet de phlox va se fanant, la fille du roi s'en va chassant, chaque chose est à sa place et pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Ce qu'il avait fait hier soir, juste avant de monter se coucher (et en oubliant consciencieusement (d'ailleurs) de fermer les volets métalliques de la bibliothèque (ce dont il s'est aperçu ce matin)), il en sera question demain. Pourtant, durant le jour, le rêve du bas teckel muet ne l'a pas hanté mais il s'est rappelé, en déplaçant certains livres d'art d'une étagère à l'autre, ou en faisant au sol des piles de livres de poche afin de faire de la place pour les disques sur les rayonnages les plus proches de la chaîne, ou en montant avec vis, vigilance et huile de coude une séparation de salon en pin (mais pour la nouvelle chambre d'amis), il s'est rappelé (donc) cette nouvelle de Zoe Wicomb dans laquelle l'os gris mat (matt grey) qu'avait parfaitement nettoyé une passagère du bus figurait le corps féminin métis mais aussi le corps près d'avorter mais aussi le désir des hommes semblable à celui des chiens mais aussi tant d'autres choses, et il ne savait plus si le mot familier désignant un clébard, un bâtard, ce mot paronyme de matt (mutt) se trouvait aussi dans le texte ou s'il l'y avait imaginé, convoqué, fait surgir.

(Ici il faut ouvrir une parenthèse à l'intérieur de la parenthèse : désormais, Samuel Beckett oscillerait entre 1211 et 1212 mois ; de Barclay il n'est plus question ; Cixous aussi s'est fendue de son hommage sauce béarnaise ; les hérissons succèdent aux taupes ; etc.)

Entre-temps, le crissement entendu lors de la fermeture des volets métalliques de la bibliothèque ne résonnait plus à son oreille. Il alla se coucher. (Mais fait-il autre chose ?))

23:23 Publié dans Bel arciel | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Littérature, écriture, Fiction

dimanche, 15 avril 2007

Objets d'encre

Dans la nuit, bien sûr, il rêva. Bien entendu, il rêva du bas teckel muet. Vous avez bien entendu bien lu et bien deviné et bien sûr bien que j'insiste vous lisez bien : il rêva du bas teckel muet. En se couchant, il s'était demandé : vais-je rêver du bas teckel muet ? Puis, en lisant son journal, les bougies blanches éclairant mal les pages, il s'était dit qu'il pouvait soit rêver du bas teckel muet et s'en souvenir soit rêver du bas teckel muet et ne pas s'en souvenir soit ne pas rêver du bas teckel muet et s'en souvenir soit encore ou enfin ne pas rêver du bas teckel muet et ne pas s'en souvenir. Alors, il s'était rendu compte qu'il était idiot de penser qu'il pouvait (selon la troisième hypothèse) ne pas rêver du bas teckel muet et s'en souvenir, puisqu'on ne peut guère se rappeler ce qui n'a pas eu lieu, surtout dans l'univers des rêves. Mais il s'était rasséréné, confiant en son système et s'était dit : bah ! demain je saurai si j'ai rêvé du bas teckel muet.

Cette histoire de bas teckel muet le turlupinait à peine, mais ce qui le taraudait, c'était le fait que ce bas teckel muet ne soit qu'une expression et nullement une image. Il ne pouvait en rien se représenter un bas teckel muet, mais seulement ânonner sotto voce les trois mots, les quatre syllabes bas teckel muet. Trois mots en quatre syllabes, se dit-il, et je verrai si j'en rêve.

Il en rêva, bien entendu. Toutefois, la question de l'image ne fut en rien résolue, puisqu'il ne vit pas vraiment le bas teckel muet, seulement un voisin, M. Fiston, qui promenait en laisse un bas teckel muet, et que par conséquent ce chien ne brillait pas par son pouvoir d'impressionner rétine ou mémoire. (Rétine du rêveur bien sûr : c'est façon de dire.) Au matin, il lui fut difficile de savoir s'il avait ou non discuté avec M. Fiston de ce chien qu'il ne lui avait jamais vu promener auparavant, ou s'ils parlèrent seulement du Cap, des rues du Cap, et même plus précisément des faiseuses d'anges du Cap. Ah ça, il était sûr que la discussion avec M. Fiston avait porté sur les faiseuses d'anges du Cap.

Juste avant le réveil (et déjà il prenait conscience qu'il avait rêvé du bas teckel muet et surtout qu'il s'en souviendrait), il se trouvait dans sa bibliothèque, à griffonner fébrilement sur une feuille les mots bas teckel muet dans toutes sortes d'encre différentes, avec stylos plume et stylos bille de tous styles et de toutes marques, jusqu'à rassembler la feuille en une sorte de bouquet froissé. Il pensa : coprin noir d'encre. Puis il se réveilla.

22:33 Publié dans Bel arciel | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature, écriture

Le Génie du lien

L'Amour l'automne, églogue à seize mains : trop de connivences, trop de liens à chaque ligne. Il faudrait ne plus écrire, et ne plus lire. C'est dire s'il faut continuer de lire et d'écrire. L'une des anagrammes les plus fertiles du volume, Tristan/Transit, me renforce encore dans l'idée que les textes les plus complexes de Renaud Camus sont cousins du Génie du lieu de Butor (dont le tome 4 s'intitule justement Transit).

-------------- ----------------------- ------------------

Matthieu avait décidé de lire d'abord les six premiers mois du Journal de Travers, histoire de parvenir à l'orée de l'automne, au troisième tiers de septembre 1976. Mais, une fois acheté l'épais volume blanc dont l'odeur (boisée, printanière, fugace, charnue) lui rappela aussitôt celle de son exemplaire (oublié, remisé (depuis belle lurette) dans la buanderie) des Géorgiques de Claude Simon, quand il l'avait acheté à Bordeaux en 1993, il ne put ni ne sut ni ne voulut résister, et en commença la lecture sur le champ (et en classe).

11:30 Publié dans Fall in Love | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Littérature, écriture, Fiction, Folie

Dans la lumière des phares

En rentrant du concert de jazz, il vit, dans la lumière des phares, un hérisson traverser la courette et se réfugier dans la menthe. J'ai dévoré une religieuse, puis une tresse en chocolat et un pithiviers. Allongés sur des nattes, les enfants discutaient de choses, d'autres, quelques salamalecs. Piquée par une abeille, la jeune fille ne put extraire le dard. Le soleil brille et brûle le crâne dégarni. Ce sont encore et toujours des salamalecs sur le Golgotha. Jamais on ne sera venu à bout des Âmes mortes, couverture cousue de rouge. Après avoir suivi des yeux le fil blanc des phares, toi aussi tu as aperçu la course du hérisson.

08:40 Publié dans Dimanche pleurera | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature, écriture

samedi, 14 avril 2007

Objets de culte

Chercher son nom, se chercher un nom. Il a aligné, sur la paillasse, les deux mugs, les deux pintes, les deux verres à bordeaux et les deux tasses à café, et se demande comment chercher un nom, au fond de quel verre ou de quelle tasse il se trouvera un nom. Encore un bas teckel muet, se dit-il en observant un bourdon entré par la fenêtre et qui tournoie autour de la pinte décorée de trèfles. Il se répète alors, ânonne bas teckel muet, se surprend à égréner ces trois mots bas teckel muet, se demande comment traduire bas teckel muet, et pourquoi avoir traduit le spectacle du bourdon autour de la pinte par les mots bas teckel muet. Il se recouche. Demain chercher un nom, se chercher un nom.

22:22 Publié dans Bel arciel | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : Littérature, écriture

vendredi, 13 avril 2007

Objets de pierre

Le mois qui commençait un vendredi s'était achevé un dimanche. Il n'y avait là rien d'insolite, à se creuser la tête dans les fourrés, mais toujours ce même mouvement d'un futur de pacotille vers un passé à recomposer. Si le soleil avait disparu, ce matin-là, pour laisser la place à de légers nuages gris foncé et à la pluie mêlée de chants d'oiseaux printaniers. Le soleil donc avait disparu, et les voitures continuaient de longer prudemment les trottoirs à vive allure. Un bouquet de phlox au milieu de la table du salon signalait aux hôtes de ces lieux l'abandon comme une fioriture. Comment comprendre alors que le mois qui commençait ce vendredi se fût achevé aussi un dimanche ? Une autre fois, en d'autres temps, dans les lieux du passé peut-être ? À peine embouquetés, leur vase au milieu de la table, les phlox commençaient à donner des signes de fatigue, fanant.

Des objets de pierre, désolidarisés du tronc d'arbre, projetaient d'étranges lueurs, même si loin du soleil.

08:00 Publié dans Bel arciel | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature, écriture

jeudi, 05 avril 2007

... qui saura entendre ...

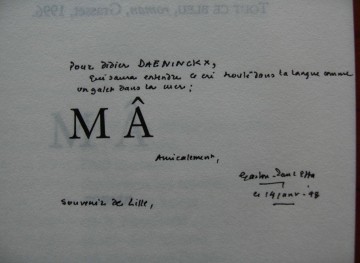

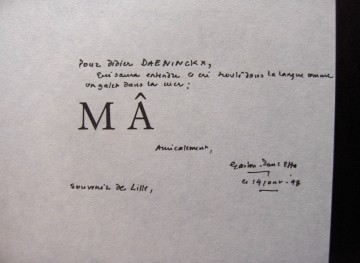

Gaston-Paul Effa ne devait pas imaginer que Didier Daeninckx refourguerait à des vendeurs de livres d'occasion l'exemplaire gentiment dédicacé de Mâ.

"Souvenir de Lille" qui atterrit sur mes rayonnages...

13:00 Publié dans Droit de cité | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Littérature, Livres, Photographie

lundi, 02 avril 2007

Inuit plu

Il faisait ¡ quand nous avons écrit cela jouant tarot c’était simultané et l’imparfait, loin d’être de mise ® vite un dé mineur ! ®, était de convention ¢ trop chaud dans la voiture 5, où il avait trouvé une place assise avant de payer son billet auprès du contrôleur au tarif de bord Õ vous étiez dans la Clio, et je m’en suis arraché, persuadé que j’allais rater même le marchepied Ö, et, sous le coup de cette chaleur, il avait préféré se rendre dans l’espace entre deux voitures Ü plateforme, ça s’appelle Û, où la température était beaucoup moins étouffante et où se calant, à moitié allongé, sur l’un des spacieux porte-bagages – les barreaux lui sciant les fesses – il avait pu poursuivre sa lecture, enfin à son aise. Il ¤ elle ne renonce pas à cette convention factice / elle a fini par inscrire un point et commencer une nouvelle phrase / elle ? ¥ en avait conclu que, pour un trajet bref, il lui importait plus de pouvoir respirer que de ne pas se disloquer le corps contre du métal froid.

15:15 Publié dans Pêle-mêle | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Littérature, écriture, Poésie, Cinéma, Jazz, Train, Pronoms

Samedîles lointaines

- Marc Cholodenko. Thierry. *

- Denis Duparc. Echange.

- Gaston-Paul Effa. Mâ. **

- Inoué Yasushi. Histoire de ma mère.

- Manifeste électrique aux paupières de jupe. ***

- Kaji Motojirô. Le Citron.

- Robert Pinget et Jean Deyrolle. Cette chose. ****

- Nicolas Valtimbella. disaient les 2 fils.

- Catherine Weinpflaezen. La Farnésine, jardins. *****

* Le vrai titre n'est pas reproductible avec les maigres moyens typographiques dont disposent ces carnets.

** Exemplaire dédicacé par l'auteur à Didier Daeninckx (photographie en macro à suivre).

*** Exemplaire original (si tant est qu'il y ait eu des retirages), dégotté 5 euros dans le bac d'un bouquiniste inculte du boulevard Saint-Germain.

**** Failli acheter Fable, un des rares Pinget que je n'ai pas.

03:30 Publié dans MAS | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature

dimanche, 01 avril 2007

Sous nos égides

1er avril 1209 : Egide devient l'un des premiers disciples de Saint François. Il est ainsi plus connu sous le nom d'Egide d'Assise. Il est reconnaissable à sa coule bénédictine et à sa biche ; on l'invoque contre la panique, le mal caduc, la folie ou les frayeurs nocturnes (!).

30 mars 1209 : si l'on suit le style calendaire pascal, il y en a eu deux (mais aussi deux April 1st...!).

14:00 Publié dans Hystéries historiées | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Histoire, Hagiographie, Littérature