« 2006-03 | Page d'accueil

| 2006-05 »

dimanche, 30 avril 2006

R

Le vin râpeux me terrorise le gosier ; les frénésies de Pantagruel me laissent de marbre ; j’ai, pour ces vignettes, un regain d’affection.

(Où je me rêve abstinent… mais non, mais non…)

20:20 Publié dans Arbre à came | Lien permanent | Commentaires (0)

À en croire les mots proposés par Anu Garg cette semaine…

Si j’ai des tendances onychophages, c’est plutôt ma sœur qui a hérité des pulsions philographes et oniomanes de la famille.

16:30 Publié dans MOTS | Lien permanent | Commentaires (0)

XVIII

Peut-être ai-je omis de vous dire que j’ai mené une enquête longue de six mois, qui m’a mené de Dublin à Paris, et de New York à Oxford, afin d’en savoir plus, non sur Samuel Beckett, l’écrivain né dans le quartier de Stillorgan, à Dublin, mais sur l’influence de Beckett sur certains intellectuels et universitaires contemporains, de différents âges et de différentes mouvances. Figurez-vous que Peggy Guggenheim appelait Beckett Oblomov. Le professeur Hickox se serait bien gardé de m’en souffler mot. Du coup, la filiation entre Bartleby et Barclay semble nettement plus évidente.

J’ai trois os ! J’ai trois yeux ! L’œil écoute mon œuvrette.

Pour d’autres raisons, je me suis attardé trois semaines à Oxford, la ville de mes folies passées, des frasques de plume. Beckett devait détester Oxford, mais je ne saurais dire ce qu’en pensait Barclay.

D’ailleurs, les rides de Beckett m’ont rendu visite, dans mon sommeil, et m’ont engagé à me lancer enfin dans l’écriture de ma Galerie de larcins, projetée depuis plus d’un mois, et toujours en chantier, en imagination. L’une d’entre elles était longue, noire, ressemblait au ravin qui sert de point d’orgue aux gorges du Tarn, et, tandis qu’elle me parlait encore et encore d’Oblomov, je rétrécissais. Puis, je m’éveillai. (Phrase passe-partout pour fin de récit de rêve.)

C’est beau, une œuvrette qui toute seule s’écrit. La main à plume vaut la main à ravin. Lâchez-moi la grappe, maintenant. J’ai trois os : j’ai trois yeux.

13:05 Publié dans Comment je n'ai pas célébré le centenaire de S.B. | Lien permanent | Commentaires (0)

Obauk

Jeudi 27 avril.

Au cours de ce long, ce lent voyage en Corse, nous vîmes les vertes collines et les nuages qui lutinent. Des bergers le lointain courage, ou des soleils la langueur, rien ne nous retenait, libres de vos farouches regards côtiers.

Point de fuite, et des mois dépensés à toujours déblatérer ! Ailleurs, à Djibouti, chassés par milliers, nous devions dériver. Le tonnerre qui vacille et parsème d’étoiles la route, seulement luit.

10:00 Publié dans Sonnets de février et d'après | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 29 avril 2006

Oisives

Gare à elle ! La case 59 du jeu de l’oie représente une chaumine au soleil, sa cheminée qui fume, et un épouvantail, qu premier plan. Cette scène idyllique, champêtre, bucolique, où respire le butin des prés, ne se laisse pas menacer par la proximité de la Camarde, ni des montagnes noires dignes d’un tarot tragique. On ne souffre aucun retard, dans ces parages. L’épouvantail se réveille doucement, s’anime, comme au commencement de la treizième des Enigma Variations.

23:55 Publié dans Soixante dix-sept miniatures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : TRES GRANDE MUSIQUE

XVII

« Samuel Beckett avait une passion maladive pour Samuel Johnson. »

C’est avec cette phrase le professeur John Hickox m’accueillit. J’avais prévu de m’entretenir avec lui de l’œuvre de Beckett, mais tout ce que je pus tirer de lui – et c’était passionnant, car je n’ai jamais lu une ligne de l’éminent docteur J. – ce furent deux heures d’un exposé tout à fait brillant sur les dépressions de Johnson et sur les rides du visage de Beckett. Pour mon interlocuteur, frais retraité de Green College, à Oxford, il y avait un lien étroit entre les unes et les autres, et ce lien était plus important que toute tentative de circonscrire l’esthétique de ces deux écrivains. Wrinkles speak volumes, m’assura-t-il, à moins que je n’aie mal entendu.

Il fut aussi question de Baudelaire, et des Açores, où j’appris, par le truchement du professeur Hickox, que Beckett avait passé deux longs mois. Quand il m’eut confié les dessous de ce séjour, le professeur Hickox s’obstina à ne plus appeler Beckett qu’Oblomov ou Bartleby. Comme le professeur semblait s’enticher aisément de détails qui eussent paru entièrement insignifiants à d’autres, je lui tendis, au cours de notre entretien, une perche qu’il dédaigna superbement.

« – You’re mentioning Beckett’s infatuation with Dr Johnson. Sans doute cette analogie entre les dépressions et les rides vient-elle aussi de leur prénom commun.

– Oh no, that’s completely insignificant, you know. And in any case, Beckett’s actual first name was Barclay. Vous le saviez, hein?

– Well, I have to say that I thought Barclay was his middle name.

– Nonsense. Mon cher MuMM, vous avez le sens de l’humour. You’re pulling my leg, I can see you are. »

Une fois rentré dans la bonbonnière que la propriétaire du bed and breakfast s’obstinait à qualifier de chambre, si près de la chambre d’étudiant où j’avais vécu jadis, à Summertown, affalé sur le couvre-lit, je m’aperçus que Barclay Beckett était un nom d’écrivain bien plus beau : redoublement allitératif (comme pour mon cher Breyten Breytenbach), symétrie des sept lettres (se prêtant au sonnet acrostiche), symétrie tautovocalique (deux a d’une part, deux e de l’autre (le y est une semi-voyelle)).

More of the same later (and possibly tomorrow).

13:05 Publié dans Comment je n'ai pas célébré le centenaire de S.B. | Lien permanent | Commentaires (0)

Un cœur à l’atelier

Jeudi 27 avril.

Je veux encore écrire quelques sonnets en prose, pour peupler ces carnets, qui, éloignés de moi, dépériraient. Comme j’ai écrit la première phrase sans calcul, j’ai dû choisir les rimes après coup, et même viens de décider de suivre le modèle délié des poètes élisabéthains. Pas de regrets, mais les rimes embrassées contredisent cela. Ce sera donc un sonnet bâtard. (Il trouve son rythme, pourtant.) Bénissons les rosaires, les chapelets des césures.

Vous êtes bien sec ; vos pleurs ne pourront jamais, non, me plaire.

10:00 Publié dans Sonnets de février et d'après | Lien permanent | Commentaires (0)

Clayettes de dalles brisées

… Vendredi 28 avril…

Avant tout, c’est une photographie, qui représente une jeune femme vêtue en suffragette. Seule, assise derrière une table jonchée de ce qui ressemble à des clayettes de dalles brisées, elle ne peut voir, à l’arrière-plan, les deux grandes portes blanches, surmontées chacune d’un cadre où se trouve une photographie en noir et blanc (deux vues de Venise ?). La jeune femme, dont on voit, sous la table, les bottines noires aux fermes lacets et le bas de la longue jupe à gros carreaux, est en train de trier les dalles brisées qui l’entourent de tous côtés.

Cette photographie géniale, reproduite en page 8 du Monde des livres de ce jour, est attribuée à un certain Bachrach (sans prénom), et illustre un article consacré à la traduction française du journal d’enfant d’Opal Whiteley (“L’enfance rêvée d’Opal Whiteley” par Catherine Vincent), dont je n’avais jamais entendu parler avant, mais dont je voudrais maintenant tout savoir. Il s’avère, à lire cet article, que la jeune femme – une Américaine née en 1897 et qui resta convaincue (peut-être à raison) qu’elle était la fille illégitime de Henri d’Orléans et de la cousine d’icelui, Florence, duchesse de Bourbon-Parme – avait écrit son journal vers l’âge de sept ou huit ans, et qu’elle dut passer huit mois à en reconstituer le texte, car une de ses sœurs en avait déchiré les pages en milliers de morceaux.

La photographie représente donc Opal Whiteley assemblant, à l’âge de vingt-deux ans, les pièces éparses de ce puzzle. Tout donne à rêver, ici : le nom de la jeune femme ; son mythe personnel (sans qu’il soit avéré qu’elle était mythomane) ; le texte disséminé en dalles brisées ; la publication d’un journal d’enfant apparemment empreint d’un immense et surprenant lyrisme (supercherie ?) ; le fait que, si l’on en croit le silence absolu de l’auteur de l’article sur ce point, elle n’ait plus écrit à l’âge adulte (syndrome de Bartleby ?) ; son internement de l’âge de 51 ans à sa mort, à l’âge de 95 ans.

Bien entendu, je ferai des recherches poussées lors de mon retour sur les terres tourangelles du haut débit, mais je n’hésite pas à ajouter une sixième raison de me passionner pour ce destin étonnant : la coïncidence de dates entre Opal Whiteley et l’une de mes arrière-grand-mères, Mamie Yvonne (ma seule Mamie, les autres ayant d’autres surnoms), née en 1897, fille de l’assistance publique placée très tôt comme domestique, et qui, toute sa vie, raconta ses souffrances d’avoir été considérée comme « la bastarde » et sa fierté d’avoir engendré une lignée. J’ai connu trois de mes bisaïeules, et c’est d’elle que je me sentais le plus proche – plus proche d’elle, même, en mon enfance, que des mes grands-parents. Elle est morte le 12 février 1993, à l’âge de 95 ans. De quoi engendrer quelques pages de Familienroman…

Il sera sans doute question, de nouveau, d’Yvonne et d’Opal, dans ces pages.

05:00 Publié dans Les Murmures de Morminal | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 28 avril 2006

Au pas, camarade

[April 27th]

Au jeu de l’oie, on a facilement chaud aux plumes. Il faudrait remplacer la case 58 par un panneau « GRIPPE AVIAIRE », mais la Camarde supporterait-elle ce pied de nez à son ancestrale stature ? Le vainqueur emporte la palme, ce qui n’arriverait jamais, à rebrousse-plumes, au détour des chemins, dans un roman d’Amos Tutuola (qui zézaiera au zénith).

23:55 Publié dans 59 | Lien permanent | Commentaires (0)

Empailler (encore) le toréador (encore)

Rapportant la semaine dernière les réserves que suscite, chez moi, la lecture de l’essai de Pierre Jourde sous-titré L’Incongru dans la littérature française, je n’avais pas rencontré l’un des exemples éminents du manque de sérieux – ou, à tout le moins, du défaut de profondeur et des carences de l’analyse – de ce livre, à savoir les très elliptiques références à un certain Eugène Commerson, auteur en 1860 d’un Dictionnaire du Tintamarre ou d’une Petite encyclopédie bouffonne (cela semble être le même ouvrage, doté de deux titres). Jamais Jourde n’explique qui était ce Commerson, ni quel est le principe de l’ouvrage qu’il cite quatre fois. Au cours d’un développement relatif à l’importance de la nourriture ou des “bonnes recettes” dans la littérature de l’incongru, il cite une définition très drôle et très fine du dénommé Commerson, sans aucunement la commenter ni en tirer parti pour montrer comment, mieux que dans le registre des mets, l’incongru s’inscrit dans une vision profondément équivoque du langage, et part d’une exploitation de la polysémie et des décalages entre sens littéral et sens figuré.

Voici cette définition.

BARDE – Tranche de lard jouant de la lyre, dont on faisait autrefois l’armure qui protégeait le cheval. (Eugène Commerson)

On pourrait ajouter que l’humour insensé (ou multi-sensé) de Commerson ne peut fonctionner qu’en violant l’un des principes intangibles de tout dictionnaire : la mention du genre des noms. Ici, la confusion naît entre le barde et la barde. L’incongru est volontairement indistinct, et différencie sans respecter les différences préétablies.

15:50 Publié dans 410/500 | Lien permanent | Commentaires (0)

Au milieu du monde

Pas d’images ces temps-ci. Me contente d’écrire. Pourtant, mes lectures et mes feuilletages sont peuplés d’images passionnantes. Le doigt sur la détente de l’appareil, j’ai multiplié les spectres positifs. Que ce soit le visage de la tour ou la folie du roi, pas le moindre échec en vue. Mais il faudra attendre quelques jours encore pour écarquiller mille yeux.

15:37 Publié dans 59 | Lien permanent | Commentaires (0)

Kyrie eleison

Féline, Simone de Beauvoir doit-elle son nom à la petite ville de Beauvoir-sur-Mer, en Vendée ? Ni les guides consultés ni les dictionnaires n’apportent de réponse. Il faudrait surfer sur la toile, mais je préfère, pour ma part, admirer la Vierge à l’enfant peinte par Jacopo Bellini en 1448 (bouille parfaitement sphérique de l’enfant Jésus, incrustée dans sa couronne, et “beaux yeux toujours baissés” de la Madone) ou la Transfiguration de son fils Giovanni (Naples, 1484), avec ses nuages verdâtres et son bouvier inattentif. Speaking of Jesus and of places, sait-on que Vincenzo Bellini, qui n’a pas de rapport familial connu (que je sache) avec la dynastie des grands peintres vénitiens du Quattrocento, est mort à Puteaux, à l’âge de trente-trois ans ? Peu importe : je déteste la Norma.

15:27 Publié dans 721, Kyrielles de Kaprekar | Lien permanent | Commentaires (0)

Charybde et Scylla

Jeudi dernier – plutôt jeudi de la semaine dernière (c’est aujourd’hui vendredi) – je me faisais la réflexion suivante, en lisant le cahier « Livres » de Libération : ces quelques pages, si dénuées de style soient-elles, si branché que ce quotidien s’efforce d’être, m’ont plus souvent donné le goût de découvrir de nouveaux auteurs que le Monde des livres, qui sombre dans la fadeur, la poussière et le copinage. Ce matin, me voilà détrompé, comme je lis le Libé d’hier, dont il restait un exemplaire chez Laffitte, et le Monde daté d’aujourd’hui : les douze pages du Monde des livres regorgent d’articles passionnants (quoique fort mal écrits), alors que j’ai survolé Libé en cinq minutes…

15:19 Publié dans YYY | Lien permanent | Commentaires (0)

XVI

Ce 21 avril, sept jours avant la date de publication de ce seizième chapitre de mon œuvrette, je croise le fer avec Samuel, qui fut lecteur à l’Ecole Normale Supérieure de 1928 à 1930, tous ses biographes s’accordant à voir dans cette année 1928 un tournant, une charnière, choissiez la métaphore qui vous sied le mieux, je ne suis pas regardant mais je croise le fer avec Samuel, entendez cela littéralement, nous sommes, lui et moi, dans une mine, nous échangeons des regards trempés comme dans de l’acier, puis nous pétrissons la pâte informe qui va devenir, sous nos doigts, fer, nous irons ensemble pleuvoir notre minerai sur les têtes couronnées, et je ris avec toi, hein, Sammy, Sam, Samuel, mon Well, nous avons le fer, nous irons le donner aux mortels, on leur a donné l’or mais pas le fer, et tu joues de la flûte, Samuel, toute la nuit tu joues de la flûte, ça les rend fous, forcément, au beau milieu du matin tu me hèles, Will Will, moi je n’en ferai rien, quiconque me dira d’agir, déclarera à ma place ce que je vais faire, je lui répondrai, me réfugiant derrière Samuel, centaure ou Zeus lançant la foudre, nous deux enfants d’Ixion, je leur dirai, je n’en ferai rien, si je mens je vais en enfer.

Va te faire cuire un œuf donc. Sinon Ixion, gare à ton ascèse. (En enfer je vais.)

13:05 Publié dans 1295, Comment je n'ai pas célébré le centenaire de S.B. | Lien permanent | Commentaires (0)

Mal hêtre

Hagetmau. Dans l’écuelle près de la bouilloire, vingt radis (dans mon ennui de fou, je viens de les compter) se morfondent. Dans la maison de mes parents, à Cagnotte, dans ma chambre, devenue maintenant la chambre de mon fils, dans la bibliothèque où se trouvent ceux de mes livres restés là-bas, en souffrance, abandonnés, orphelins peut-être, mes yeux sont tombés sur l’exemplaire de Malevil, roman de Robert Merle lu vers mes treize ou quatorze ans (après ou avant d’avoir vu le film ?) et que j’avais beaucoup aimé, sans comprendre son titre, en quelque sorte bilingue. Nous n’avons pas vu de dauphins, avant-hier, à Ibirratz, mais je sais que j’ai lu Un animal doué de raison à douze ans, car notre professeur de quatrième, Mme Scotto (je revois la salle de classe, et l’endroit précis d’une des allées où elle se tenait au moment de poser la question), qui voulait nous faire dire le nom de Céline, en nous suggérant un écrivain qui s’était livré à des triturations inédites de la syntaxe française et de la forme des paragraphes, n’avait pu me tirer que ce seul nom de Robert Merle, à son dépit évident. Si demain le monde finissait, s’il n’y avait qu’un nombre infime de survivants, et si j’en étais, si je me retrouvais dans l’une de ces maisons de mon enfance où je reviens parfois, je n’aurais d’autre choix que de retrouver ces ouvrages ou ces textes oubliés, voués à la poussière, comme le guide des reptiles et amphibies que j’ai déniché tout à l’heure, à la demande de mon fils, sur les rayonnages, à Hagetmau, ou ce Folio de Malevil, dont je parle inlassablement mais sans savoir pourquoi, vraiment, à moins d’ajouter que, lors de ma première année à Normale Sup’, quand l’époque où j’aimais beaucoup Robert Merle me semblait révolue et même (sottise de jeunesse) appartenir à une époque indigne, enfantine ou infantile, de mon existence, je fus très étonné, lors d’une conversation avec un ami, de l’entendre louer Malevil, lui qui me paraissait le summum de l’exigence littéraire, et bien sûr Malevil reprit du galon dans mes pensées, oui, alors que j’aurais pu douter de mon ami, c’est lui qui au contraire redora le blason de mon bon vieux Robert Merle, quoique je n’aie toujours pas relu Malevil, onze ans après. Et c’est à Hagetmau que j’égrène ces mots, dans la maison du quartier Terminus, de nom fatal, à Hagetmau, nom qui en gascon signifie « la mauvaise hêtraie », que j’aligne ces phrases. Ce nom, avec son mau, n’a pas empêché l’industrie du meuble en bois (chaises rustiques, canapés, tables, fauteuils) de prospérer, ni moi de me perdre en vils fayotages.

11:00 Publié dans YYY | Lien permanent | Commentaires (2)

Bayrou, malgré tout

Hier soir, lors du débat politique animé et plutôt bien maîtrisé par Arlette Chabot, le seul des invités qui ait vraiment tiré son épingle du jeu était François Bayrou. Il tenait des propos modérés, appropriés, justes, qui cherchaient à faire avancer le débat, quand la plupart des autres récitaient leur petit catéchisme habituel (Marine Le Pen, Arlette Laguiller, Philippe de Villiers), s’emmêlaient gentiment les pieds dans la doxa ambiante (comme la porte-parole des Verts, dont le nom m’échappe, et qui ne « passe » pas mal la rampe), semblaient n’être venus que pour dénigrer le Président et enrober une sauce approximative (François Fillon), pour ne rien dire de Jack Lang, qui a passé la soirée à brasser du vent, à botter en touche, à répondre évasivement. C’est sans doute l’un des hommes politiques les plus superficiels, les plus vains, les plus cauteleux, les plus pusillanimes et les plus magouilleurs qui soient ; pourvu qu’il ne devienne pas le candidat officiel des socialistes dans cette élection présidentielle !

Je crois que la porte-parole des Verts représente un courant plus « écologiste » et moins socialo-mimétique que Voynet et Cochet, ce qui serait assez pour me plaire, mais, comme elle s’est joliment fait promener lors des primaires du Parti, quel espoir représente-t-elle réellement ? Pour en revenir à Bayrou, cela fait maintenant plusieurs années que je suis sidéré de voir à quel point, sur de nombreux sujets, il est celui qui défend des positions éclairées, optimistes, justes, combien il respire la droiture, ce qui n’est pas le cas, loin s’en faut, d’un grand nombre des hommes ou femmes politiques que l’on entend ou regarde à longueur d’antenne. Je faisais part de cet avis à un ami qui a appartenu, en ses jeunes années, aux M.J.S., et qui vient de prendre sa carte chez les Verts, quelques années après la bataille ; il m’a soutenu que, s’il partageait mon avis concernant Bayrou, ce qui le retiendrait, pour sa part, de voter pour le président de l’U.D.F., c’est son entourage ; il a beaucoup côtoyé les responsables locaux de l’U.D.F. dans le Loir-et-Cher et en Touraine, qui sont, d’après lui, nettement plus réacs que les ténors de l’U.M.P., et très en deçà des discours de leur tête de proue. C’est possible, mais si au moins la tête de proue est pleine d’allant et d’honnêteté, cela place déjà ce courant politique très au-dessus des autres, non ?

J’ai voté pour la liste régionale présentée par l’U.D.F. il y a deux ans aux européennes, et c’était la première fois (hormis le pathétique second tour de 2002), que je votais pour la droite. (Cela dit, je précise qu’à une seule exception près, qui concernait aussi un second tour où figurait un candidat du Front National, je n’ai jamais voté socialiste non plus.) Des proches ironisèrent en disant que j’appartenais à cet « électorat flottant » que déplorent tant les sondeurs, les politiciens, et, généralement parlant, les idéologues. J’ai beaucoup réfléchi à cette remarque, et je me dis qu’il vaut certainement mieux appartenir à l’électorat « flottant » parce qu’on cherche à réfléchir sur les dossiers et à se prononcer le plus précisément possible sur les questions posées, que de suivre moutonnièrement des mots d’ordre manichéens. Evidemment, cela m’arrange de penser cela !

Sinon, l’essentiel du débat a été accaparé par les questions d’immigration et le projet de loi sur l’immigration « choisie » que s’apprête à voter le Parlement. (J’ai choisi délibérément le verbe « voter », car de discussion, de toute évidence, il n’y aura pas, une fois encore.)

Enfin, les débats sont aussi l’occasion d’observer des détails significatifs.

Détail n° 1. Après s’être retenue près d’une heure, Arlette Chabot s’est relâchée en employant cinq ou six fois le mot truc, ce qui donne une haute idée de son niveau d’élaboration intellectuelle et de la qualité de ses analyses politiques.

Détail n° 2. Comme François Bayrou achevait l’une de ses interventions par dire qu’il était d’accord avec la jeune porte-parole des Verts, en la nommant « Mademoiselle », celle-ci a réagi vivement en soulignant que c’était « sexiste ». Il s’est excusé, mais cet incident est invraisemblable. Il est certainement possible de critiquer le ton paternaliste d’une telle formule (encore que cela me semble relever, pour ma part, de la simple politesse et courtoisie ancienne), mais elle n’est – en rien – sexiste. D’ailleurs, Marine Le Pen (qui certes se comporte, par certains côtés, de manière musclée ou virile, et ne respire pas la féminité ni l’élégance) s’était adressée à elle de la même façon quelques instants plus tôt, et la jeune “Verte” n’avait rien dit.

Détail n° 3. Sous prétexte de constituer deux tables différentes d’invités, les organisateurs du débat ont contraint les intervenants à se répondre les uns aux autres en se tournant, pour certaines paires, le dos. Ainsi, très échauffée, Arlette Laguiller voulait répondre à Philippe de Villiers, et s’est retournée vers lui, ce qui a suscité la réaction immédiate de l’autre Arlette : « non, madame Laguiller, ne vous retournez pas, car M. de Villiers vous voit à l’écran ». Comme si c’était le problème… Arlette Laguiller ne voulait pas seulement que son interlocuteur la regarde, mais elle voulait surtout, je pense, le regarder en face en lui parlant, comme il sied à quelqu’un de poli, de courageux, c’est-à-dire à toute personne qui se soucie de sa propre parole. Voici donc venu le temps des débats en direct dans lesquels même les intervenants ne se voient pas.

09:48 Publié dans Narines enfarinées | Lien permanent | Commentaires (7)

jeudi, 27 avril 2006

Quenottes

Par le hasard de l’alphabet et de la composition du dictionnaire, le Supplément ou septième tome du Robert (édition de 1983) donne, face à face, une citation de Queneau qui fait l’éloge des zazous et une citation de Paul Guth qui ridiculise les yé-yé.

……… On s’y cassera les dents………

De même, l’adjectif tabageur se trouve en regard de l’adjectif systématique, avec, respectivement, des citations du même Queneau et de Paul Ricœur.

« Des odeurs tabageuses, aniques et vinacées traînaient sur le bois meurtri des tables. » (Le dimanche de la vie, p.45)

Jeu d’rôle : écrivez une phrase (ou un poème bref) où se trouvent les noms zazou et yé-yé (invariable), ainsi que les adjectifs systématique et tabageur.

21:45 Publié dans Droit de cité | Lien permanent | Commentaires (3)

Zinzin

D’après le Supplément ou septième tome du Robert (édition de 1983), on pourrait dire que la fauvette ou la mésange zinzinule. Je n’ai jamais rencontré ce verbe. Quelques lignes plus bas, l’entrée ZOMBI donne une citation de Yambo Ouologuem. Le yohimbehe est un « arbre du Cameroun, de couleur violacée, dont le bois est employé dans les mines, en constructions navales ». L’auteur ajoute en italiques que « la décoction d’écorce de yohimbehe est utilisée comme tonique et aphrodisiaque ». Forza !

19:40 Publié dans Soixante dix-sept miniatures | Lien permanent | Commentaires (0)

Zizim

Vous ai-je déjà raconté comment je vécus enfermé, pendant trois pleines semaines, dans la tour de Zizim, à Bourganeuf ? Le Robert des noms propres, que je consulte pour retrouver les dates du prince (Andrinople, 1459 – Naples, 1495), indique bien qu’il (Djem) fut vaincu par Bâyazîd II (Bajazet) puis retenu prisonnier en France, mais il ne parle pas du tout de Bourganeuf. Pourtant, tous les Bourganiauds, eux qui s’inquiétaient de ne jamais me voir sortir, et de me penser dépérir, ont gardé le souvenir du prince ottoman.

16:35 Publié dans Les Murmures de Morminal, Onagre 87 | Lien permanent | Commentaires (0)

Nous, vagabonds

Nous vagabondons toujours près de mondes dévergondés, près de portes dont les gonds sautent devant nos yeux, ou rouilleront lentement. Je lis Wittgenstein’s Mistress, qui m’impressionne. Ce matin, comme je me lassais de l’itinéraire habituel, nous sommes allés de Cagnotte à Hagetmau en passant par Mimbaste, mais surtout par la route de Gaujacq (dont je voulais montrer, à mon fils, le château construit selon le plan d’une villa romaine par je ne sais plus quel lieutenant de Louis XIV (il a l’air ouvert, & peut-être le visiterons-nous demain si la pluie persiste)) et de Brassempouy (que mon fils a reconnu, grâce à la reproduction de la Dame sur le toit du musée, puis grâce au clocher en point de mire au bout de la rue). J’ai écouté, hier soir, & deux fois en entier, le dernier album de Manset, Obok, que je venais d’acheter à Dax. Nous périrons de blessures discrètes, vagabonds prudes ou roides que le monde emporte dans sa course, pores de la peau offerts aux quatre vents, visages serrés.

13:38 Publié dans 721 | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : TRES GRANDE MUSIQUE

XV

Dans l’édition 1983 du grand Robert des noms propres, il y a trois Ferrari : Ludovico, mathématicien italien du XVIème siècle ; Benedetto, compositeur et poète italien du XVIIème, proche de Monteverdi et auteur notamment d’une Andromède ; Luc, compositeur français du XXème, ami de Schaeffer et auteur de musique concrète électronique.

J’ai retrouvé ici, à Hagetmau (j’écris ces lignes le 17 avril, même si elles ne seront publiées que le 27), mon vieil exemplaire de Watt aux éditions de Minuit, et, comme je le feuilletais hier soir, je suis tombé sur une page dont une phrase se terminait par « dans la raie ». Je ne parviens pas à la retrouver. Qui éclairera ma lanterne ?

13:05 Publié dans Comment je n'ai pas célébré le centenaire de S.B., YYY | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 26 avril 2006

XIV

Entre Samadet et Bégaar, puis, entre Baudignan et Sanguinet, le long des routes vallonnées ou sablonneuses, je tentais d’inventer les vagabondages théâtraux auxquels se prêtaient mal les sièges de la Renault 25 de mes parents.

« Cette courte phrase m’occasionna, je le jure, plus d’effroi, plus de douleur, que si j’avais reçu, inopinément, à bout portant, une giclée de plomb en plein dans la raie. »

Enfant, adolescent, je rêvais d’écrire des milliers de pages landaises, topographies ou saynètes.

13:05 Publié dans Comment je n'ai pas célébré le centenaire de S.B., Droit de cité, Soixante dix-sept miniatures | Lien permanent | Commentaires (2)

Le jeu de la folie est un sport de l’extrême

Mardi matin.

Fermez, oubliez les images éteintes.

“If I had understood why I was doing that, doubtless I would not have been mad.

Had I not been mad, doubtless I would not have done it at all.” (Wittgenstein’s Mistress, p. 16)

« – Peut-être qu’il n’est pas vraiment fou. Peut-être qu’il joue au fou.

– Je ne vois pas la différence. Un individu qui a choisi de vivre dans la rue, dans une bouche d’égout, qui croit à la reconversion de la Russie au communisme, et qui par-dessus le marché veut qu’on le prenne pour un fou, pour moi, c’est un fou. » (Le Marchand de passés, p. 106)

Miroirs alanguis, disparaissez, n’allez éteindre sept soirées.

11:30 Publié dans Droit de cité | Lien permanent | Commentaires (0)

Jose : Eduardo : Agualusa :: Le Marchand : de : passés

Comme l’albinos, le caméléon est un foudroyé (souvenir de lectures anciennes).

Ce bref roman, narré par un gecko, a beaucoup pour (me) plaire : situations narratives réjouissantes, réflexions obliques sur l’art photographique, critique de biais des dérives politiques de l’Angola post-colonial. Le lisant, je me suis aperçu que je n’avais aucun souvenir de La Saison des fous, premier roman d’Agualusa paru en français, si ce n’est que je l’avais, comme celui-ci, beaucoup aimé.

Si improbable que soit l’histoire, elle tourne autour des thèmes du mensonge, de la dissimulation et de la folie, ce qui aide à faire passer la pilule… Tant Félix, albinos spécialisé dans la constitution de faux passés contre espèces sonnantes et trébuchantes, qu’Eulalio, ancien centenaire vieux garçon gentiment veule réincarné en gecko, donnent le ton de ce récit où les personnages se rencontrent et conversent “réellement” en rêve. Ce couple étonnant croise la route d’Angela Lucia et de José Buchmann, dont l’identité d’emprunt a été forgée par le marchand de passés – là resurgissent les ombres des noires années 1970.

Ce qui me chagrine le plus, c’est la fascination apparente de l’albinos pour Eça de Queiros (il faut dire qu’il fut trouvé, par son père adoptif, dans une caisse d’exemplaires de La Relique) et du gecko pour Le Livre de l’intranquillité, « qui est peut-être l’œuvre la plus intéressante de la littérature portugaise » (p. 99), et que j’ai trouvé, jadis et pour ma part, très ennuyeux. I may have to give those works another try. (Tiens, au fait, la liste des textes publiés par l’éditeur comprend au moins un titre qui donne envie de découvrir le roman : Le Vent qui siffle dans les grues de Lidia Jorge. (Mais il faudrait aussi donner leur chance à Nuno Judice, à Rosa Lobato de Faria, à Vergilio Ferreira, à Andrea Camilleri, à Arnaldur Indridason, à Jose Angel Mañas, etc.))

Pour en revenir au Marchand de passés, le plus beau, sans doute, est le traitement réaliste des six rêves, mais aussi la figure traumatisante, pour l’homme devenu gecko, de la « première fois », de la soudaine nudité, dans une chambre peuplée de miroirs, d’Alba a.k.a. Dagmar, qui ne cesse de revenir hanter le narrateur.

Folie, hantise, mensonge, mémoire, photographie – hmmmm, Agualusa est un grand romancier.

[José Eduardo Agualusa. Le Marchand de passés. Traduit du portugais par Cécile Lombard. Paris : Métailié, 2006.]

07:15 Publié dans MOTS | Lien permanent | Commentaires (2)

mardi, 25 avril 2006

Hoquet toqué

Lundi, huit heures du soir.

Il y a plus de trois heures que je suis saisi d’un hoquet de plus en plus pénible, et qu’aucun procédé n’éloigne. Il y avait déjà eu deux accès, vers midi puis deux heures. Citron ou vin blanc avaient suffi ; ici, pas miette.

Cet après-midi, à Dax, je suis entré à la librairie Campus. Le garçon qui y travaille depuis trois ans est un ancien camarade de tennis, du temps où je jouais à Pouillon (circa 1986-87). Sans me reconnaître, il m’a annoncé qu’il y avait un dégât des eaux. Au même moment est entrée Luce, la bibliothécaire, venue l’aider et reprendre les cartons « pour le Salon » (il y a un Salon du Livre à Dax en fin de semaine !!!). J’avais avec elle, quand j’étais lycéen, de longues conversations. Elle est entrée puis ressortie, sans me reconnaître.

Pourquoi me serais-je fait connaître d’eux ? Nous connaissons-nous encore ?

Au moins ai-je acheté le dernier roman de José Eduardo Agualusa et le gros Quarto de Jouhandeau, Chaminadour. De quoi meubler mes heures hoquetantes ? Pas même. J’ai trop mal, maintenant, pour lire.

16:25 Publié dans MAS | Lien permanent | Commentaires (2)

XIII

Dans sa biographie de Beckett, dont j’ai dit (méchamment et sans doute à tort) du mal, Deirdre Bair rapporte que, lors de l’ouverture de sa galerie à Londres, en 1938, Peggy Guggenheim avait exposé des œuvres de Geer van Velde, qui n’avaient eu aucun succès, si ce n’est que Beckett en avait acheté plusieurs “on the stuttering system”, soit, littéralement, selon le système du bégaiement, c’est-à-dire, dirait-on de nos jours, en plusieurs fois sans frais. J’aime cette expression, qui est très emblématique de l’écriture de Beckett (et aussi, certainement, de l’impression de dèche qui émane de plusieurs de ses personnages). Cette expression m’a aussi remémoré la très belle chanson de Dick Annegarn, Le blues du bégayeur, puis, de fil en aiguille, un garçon que j’ai un peu côtoyé à Normale Sup’, qui était gentil, subtil, incisif, et affecté, de surcroît, d’un bégaiement très contrôlé mais néanmoins perceptible.

Ce garçon avait mis en scène, en mai 1995, Fin de partie, une version très convaincante et très bien interprétée ; nous avions discuté à ce sujet deux ou trois fois, car nous étions, des huit « troupes » théâtrales de l’Ecole, les deux seules à utiliser la salle Dussane pour notre spectacle. La pièce qu’il montait, comme celle que je mis en scène (assez piteusement, dois-je dire), s’accommodait d’une scène minuscule, et nous n’étions pas mécontents de ne pas aller courir boulevard Jourdan, ou à la Cité Universitaire, ou allez savoir où encore, pour y installer nos accessoires et nos décors.

J’ai toujours eu l’impression que ce garçon (qui se prénommait Stéphan) ne m’aimait pas, ou qu’il se méfiait de moi, ou que je l’agaçais (toutes choses dont je ne pourrais lui tenir rigueur), et pourtant, comme je mettais en scène Architruc, il y avait, entre nos spectacles, d’autres liens que le lieu de représentation, puisque Robert Pinget était l’ami de Beckett, que Beckett traduisit au moins l’une des pièces de Pinget en anglais (il s’agit, je crois, de La Manivelle). Mais ma passion pour Pinget relevait alors du torrent (L’Inquisitoire, lu en hypokhâgne, m’a marqué à jamais) ou de la dissemblance (fou de Monsieur Songe, tout me différenciait de lui).

13:05 Publié dans Comment je n'ai pas célébré le centenaire de S.B. | Lien permanent | Commentaires (1)

Hit the road, MuMM

Samedi.

À peine une conversation sur telle contrée, tel village, tel voyage possible – à peine la lecture de quelques pages où éclate un lieu, une région, les bords d’une rivière – à peine si je feuillette un atlas, une carte routière – et je suis pris d’une frénésie de bourlingue, de voyage – découvrir une petite abbaye méconnue, un panorama qui semble superbe, une église de village avec son café délabré en face, ce château qui justement n’ouvre pas le jour où vous passez aux alentours, ces routes et ces déroutes.

11:25 Publié dans 410/500, Onagre 87 | Lien permanent | Commentaires (0)

Elle éclate écarlate

10:45 Publié dans Rues, plaques, places | Lien permanent | Commentaires (15)

lundi, 24 avril 2006

Lacenaire s’avance et dit :

De grâce, écoutez-moi. Les gens de bien me font horreur. Lassé de répondre à leurs avances ludiques, je me suis dérobé aux gueulantes. Les cauteleux me foutent la gerbe, et c’est un long vomissement lactescent qui s’échappe de ma gorge larynx – force pépites de sang qui guettent !

J’ai nom Lacenaire, rien que ça, et j’ai le prestige des césures.

Si je crache à la face du roi, ce n’est pas par paresse, mais comme s’empressent les farceurs, les croquants, les épiciers, les philistins.

(8 avril, à Tours.)

21:05 Publié dans Sonnets de février et d'après | Lien permanent | Commentaires (1)

XII

Devais-je, aujourd’hui, « attaquer » un septième texte d’affilée, après cinq écrits le 12 avril ? Mes obsessionnels calculs de numéropathe ne me mènent nulle part (enfin, si, mais ce serait trop long, ici), mais le tanka, encore, m’effraie.

Il y a aussi que les six lettres du prénom et les sept lettres du nom de Samuel Beckett offrent de larges espaces à la rêverie poétique. Dois-je me retenir d’écrire un acrostiche, ou un sonnet tronqué ?

13:05 Publié dans Comment je n'ai pas célébré le centenaire de S.B. | Lien permanent | Commentaires (1)

Pastorale pavillonnaire

10:55 Publié dans Rues, plaques, places | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 23 avril 2006

XI

J’écris cette note, ainsi que les cinq précédentes, le 16 avril, mais elle sera publiée le 23, date de la fête de mon père. Mon père a eu soixante et un ans le 13 février dernier.

Le 23 avril, à 13 h 05, comme les précédentes, sera publiée cette note.

Le 23 avril, jour de la Saint Georges, nous devons quitter Hagetmau pour nous rendre chez mes parents, à Cagnotte.

Hier, j’ai lu, dans le Dictionnaire toponymique des communes des Landes et du Bas-Adour de Bénédicte Boyrié-Fénié (Cairn, 2005), que l’étymologie qui fait dériver le nom Cagnotte du gascon petit chien (“lou canhot”) était plus que douteuse. Il s’agit en fait d’une dérivation de canna, terme latin d’approximative géologie, qui signifie rehaussement ou butte. De fait, l’abbaye était construite au pied de la butte qui accueille, de nos jours, le bourg.

C’est à Cagnotte, sans doute, que j’ai dû découvrir l’œuvre de Samuel Beckett (je dirais, par une diffusion télévisée d’En attendant Godot). Je fus très long à lire Beckett (peut-être à dix-sept ans, à Talence ?). Dans le bois, le réseau des ruisseaux intermittents, le maillage des îlots boueux où je m’amusai enfant, devait me prédestiner aux textes en archipel.

13:05 Publié dans Comment je n'ai pas célébré le centenaire de S.B. | Lien permanent | Commentaires (2)

Inierdit de stasonnet

10:30 Publié dans Rues, plaques, places | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 22 avril 2006

Bo

En avril, j'imite sans faute Bourvil.

14:30 Publié dans Quel mois... | Lien permanent | Commentaires (3)

X

Pour ce qui est de cette histoire des dates de naissance (réelles, supposées ou mythiques) de Samuel Beckett, j’ai lu, vendredi dernier, dès les premières pages de la biographie de Deirdre Bair, une explication qui a fait s’effondrer la belle symétrie qui avait provoqué mes rêveries autour de cette ère d’un mois, qui, allant du 13 avril au 13 mai, servit de fondement à tous les projets que je conçus relativement à cette célébration de l’insaisissable centenaire. En effet, si Beckett a pu prétendre qu’il était né le 13 avril, soit le vendredi saint de 1906, alors que tout donne à penser qu’il est né le 13 mai, c’est que la loi de l’époque exigeait des parents qu’ils attendent que leur enfant ait un mois avant de le déclarer, de sorte que l’acte officiel date du 14 juin.

Ce 14 juin fait tourner en eau de boudin la superbe symétrie néo-classique des deux dates, pour permettre toutes les supputations. Après tout, pourquoi Beckett ne serait-il pas né, tout aussi bien, le 10 mai, ou le 16 mai (si ses parents ont triché en le déclarant avant l’issue de son premier mois), etc. ?

Cela n’a aucune espèce d’importance, me direz-vous, et vous aurez raison, sauf à considérer qu’il n’est pas anodin que, sur cette question symbolique des chiffres, des dates, du temps figé, du temps célébré, des débuts aussi, Beckett nous propose, comme si souvent, une fondrière, en lieu et place du granit de mots auquel toujours on continue de s’attendre.

(Note ajoutée le 22 avril, à l'intention de Joye : je connais les différentes connotations de prick: écharde, épine, mais aussi pine, tête de noeud, etc. Je maintiens que la traduction du titre par Bande et sarabande, quoique astucieuse, "perd" bien des points importants, et notamment le comparatif.)

13:05 Publié dans Comment je n'ai pas célébré le centenaire de S.B. | Lien permanent | Commentaires (3)

Rue de jeunesse

10:25 Publié dans Rues, plaques, places | Lien permanent | Commentaires (1)

vendredi, 21 avril 2006

Hudson : River : Bracketed

Ce roman d’Edith Wharton, publié en 1928, est, par maints côtés, très beau. (À mes yeux, rien ne surpasse Ethan Frome, mais c’est sans doute que, comme je l’ai lu il y a très longtemps, la mémoire colore et embellit, aussi de ses lacunes, tandis que la proche présence des textes découverts récemment me rend plus perspicace et plus sourcilleux.) Comme lors de ma lecture, il y a quatre ans, de The Custom of the Country, à l’emballement des cent ou deux cents premières pages, a succédé une légère lassitude vers le milieu. Mais je me suis exalté de nouveau en lisant les trois dernières parties, et ce roman-ci est bien supérieur, car tenu de bout en bout, écrit magistralement, dans une langue riche et foisonnante, sans crainte de s’abandonner dans les méandres des âmes.

Pour ne pas résumer le roman, je dirai qu’il s’agit d’une version de David Copperfield racontée à la troisième personne, adaptée à la côte Est des Etats-Unis, et sans la géniale cocasserie du grand roman de Dickens. En effet, il s’agit là d’un remarquable Künstlerroman, si ce n’est que l’importance de l’identité esthétique du personnage principal, Vance, est au centre du récit de Wharton… et que l’auteur suit son protagoniste sur une demi-douzaine d’années, et non de l’enfance à la trentaine, comme pour son prestigieux modèle.

Ce qui « marche » le moins bien, c’est la description du contraste entre l’élévation spirituelle de l’écrivain et les contraintes suffocantes du matérialisme qui l’encercle de toutes parts. Là – et en dépit de personnages qui servent de charnière entre les deux univers, les deux “épouses” en particulier – Wharton frôle le manichéisme. C’est pourtant ce contraste un peu lourdaud qui donne aussi ses plus belles pages au roman. (Rien n’est simple, il faut croire.) Le plus prévisible, en l’espèce, c’est la mort de Laura Lou, tout comme Dora dans David Copperfield : Wharton se montre ici nettement moins fleur bleue et plus cynique que Dickens, puisqu’elle montre comment Vance se trouve ainsi allégé du fardeau d’une femme qui ne pouvait partager ses goûts. Il y a là une grande amertume, et sans doute une lucidité désespérée qui sourd à chaque page.

La communion d’esprit entre Vance et Halo (“Advance and Heloise” en version non abrégée) laisse pressentir la fin du roman, mais elle offre aussi des développements sublimes sur l’écriture, la poésie, la perception romanesque du monde, les embarras d’un amour principalement fondé sur une commune passion pour l’art et l’idéal.

Composé en sept parties, le roman offre à son lecteur « une structure belle », comme dirait Markowicz, et déjà ce n’est pas rien. Il tient en haleine, en dépit de la quasi absence d’événements. Je me suis surpris à imaginer les lieux, les décors, les tableaux qui occupent une grande partie de l’espace narratif du roman. The Willows, la demeure, qui, par son charme mystérieux, sert de déclencheur à la vocation d’écrivain du jeune Vance, est fort bien dépeinte, et incite diablement à la rêverie. De manière générale, Wharton se montre ici romancière des lieux, des maisons, des rues, des salles, mais ce qu’elle donne le moins à voir, c’est le fleuve, qui, s’il donne son titre au roman, n’est pas vraiment présent. D’ailleurs, ce titre, à première vue énigmatique, est une expression correspondant au style architectural dont The Willows est un digne représentant.

Ainsi, si le roman s’inscrit encore dans la tradition du « grand roman universel » et dans une conception post-romantique de la figure de l’artiste, des lectures politiques et féministes très subtiles sont également possibles, comme si Wharton jetait, de loin en loin, de petits grains de sable susceptibles d’enrayer le beau mécanisme victorien de sa fresque admirable, de sorte que c’est un texte très troublant.

Bien sûr, il faudrait – à ce stade de mes petites élucubrations – citer un ou deux passages du roman, mais j’en ai marre et je le ferai plus tard, point barre (comme dirait Birahima, le narrateur d’Allah n’est pas obligé). Ou plutôt, non ; restons ensemble encore le temps de quelques phrases. Je pourrais partager avec vous l’une de ces coïncidences amusantes qui se produisent sans arrêt. Mardi soir, je vérifiai, dans le dictionnaire de Maurice Lachâtre, la différence entre marguerite et pâquerette, cette dernière étant aussi appelée « petite marguerite ». Le matin, j’avais lu le dossier que consacre le Magazine littéraire à Duras. Le soir, avant de m’endormir, je lus cette phrase du roman de Wharton : « The late Colonel had been vice-consul in a French colonial port, and Mrs. Hubbard prided herself on her French. » (New York : Appleton & Company, 1929, ch. XXXIII, p. 400). Ça ne s’invente pas.

Nous ne faisons que nous entregloser, écrivait Montaigne, et je pourrais ajouter aussi, en préparant le terrain pour l’extrait de Hudson River Bracketed sur lequel s’achèvera ce billet, que l’on s’exalte souvent pour des mots en miroir, des formules où se dissimule l’aspect chatoyant d’expériences qui nous sont familières, sans compter que les meilleurs livres sont ceux qui nous donnent l’envie de les lâcher pour prendre nous-même la plume (et déguiser un je envahissant sous les dehors fades et rebattus d’un on d’opérette, à moins que l’on ne soit devenu soi-même (c’est-à-dire : moi) un autre, un on bien avancé, ce Vance de Wharton, en lisant son roman) :

“Vance travelled home heavy-hearted, trying on the way to distract his thoughts by thinking up subjects for his next story.

Not subjects: they abounded – swarmed like bees, hummed in his ears like mosquitoes. There were times when he could hardly see the real world for his crowding visions of it. What he sought was rather the development of these visions: to discover what they led to. His imagination worked slowly, except in the moments of bruning union with the power that fed it. In the intervals he needed time to brood on his themes, to let them round themselves within him.” (Hudson River Bracketed, ch. XXIII, p. 270)

Bon, j’ai trop dégoisé, il fait un temps splendide, soleil d’avril parfois à peine frais et souvent brûlant, on va sortir, hein, et je ne sais même pas quand je me connecterai pour publier cette note, ni surtout la précédente écrite, étroitement liée (pourtant) à ce jour du 21 avril. De plus, je devais marquer hier d’une pierre blanche : j’ai enfin repris le collier de ma traduction, que je dois rendre début septembre, et dont la remise en route ne peut plus subir de retard maintenant. Mais, l’état avancé d’affolement mental ou d’emballement idéaliste mis à part, je ne sais trop s’il y a encore un rapport avec le sujet de ce billet (dont j’avais d’ailleurs écrit qu’il s’achèverait avec l’extrait ci-dessus, mais on le sait, je ne saurais tenir mes promesses, d’autant que l’adverbe encore s’est transformé, par la précipitation des doigts effleurant le clavier, en encre, et je songe que cela ferait un très beau titre Encore l’encre, à moins que, pompeusement, prétentieusement, je ne préfère Ma vie est un Künstlerroman (mais vous verrez bien (tu vois, le problème de MuMM, c’est qu’il sait pas finir))).

22:25 Publié dans MAS | Lien permanent | Commentaires (3)

Ka

En avril, le tanka s'affine en quintil.

21:00 Publié dans Quel mois... | Lien permanent | Commentaires (0)

6 Kap

Je ne me suis jamais bien remis de mes lectures relatives au soufisme, aux mystiques de l’Islam, aux 99 noms de Dieu. Samuel est l’un des noms prophétiques qui offre à la rêverie, autant qu’à la vaticination. J’m’en fous, je m’casse aux States. Croyez-vous qu’on puisse lui confier la traduction ?

20:40 Publié dans Kyrielles de Kaprekar | Lien permanent | Commentaires (0)

Crétinisme parlementaire

En tous lieux, il n’est question, encore et toujours, que du quatrième anniversaire du « séisme » électoral de 2002. Que, récemment, la grève de la faim d’un député ait sérieusement terni l’image symbolique du pouvoir législatif français, mais qu’elle ait aussi conduit le gouvernement à contraindre une entreprise de ne pas délocaliser en finançant des travaux d’aménagement ineptes aux frais du contribuable, cela ne semble émouvoir personne. La semaine dernière, en entendant annoncer aux informations la « victoire » du député UDF, je me suis écrié : « Encore un crétin couronné ! »

Oui, le crétin des Pyrénées a gagné contre le simple bon sens économique et la préservation de l’environnement. La prochaine fois, Toyal choisira de polluer sans prévoir de plan de sécurité, ou même, au lieu de déménager à soixante kilomètres en créant des emplois, la multinationale délocalisera en Roumanie ou au Népal (quoique cette dernière destination soit un peu risquée, quand même).

De surcroît, Jean Lassalle, élu Chasse Pêche Nature Traditions rallié au groupe parlementaire UDF, complice des élus qui ont encouragé le saccage de la mairie d’Arbas au nom de leur fureur anti-ursine, n’est vraiment pas le défenseur de la démocratie et de la République que les médias veulent voir en lui.

17:28 Publié dans Narines enfarinées | Lien permanent | Commentaires (2)

IX

Toutefois, le mince volume de More Pricks than Kicks doit lutter, sur la table de chevet hagetmautienne, avec d’autres livres, en cours de lecture ou dont le désir qu’ils m’inspirent est grand.

Je poursuis, par petites touches, la lecture de cet étonnant poème épique qu’est Surburban blues de Yémy (en ai-je déjà parlé dans ces carnets ?), du très beau roman d’Edith Wharton (Hudson River Bracketed), d’un essai décevant de Pierre Jourde sur l’incongru dans la littérature française moderne (Empailler le toréador) – et bien d’autres volumes appellent mon regard, dont More Pricks than Kicks.

Mon histoire d’amour, absurde et cocasse, avec les célébrations du centenaire de Beckett, est constituée de plusieurs vains projets inaboutis, et même abandonnés sitôt que conçus (voir ci-avant : II, III et IV), ce qui signifie que je me dois de réussir, si petitement soit-ce, cette série de 31 textes en bouquet floral offert à Samuel, et me tenir aussi à mon projet, franchement modeste, de lire le premier roman publié de Beckett avant la date de sa naissance « réelle », le 13 mai.

13:05 Publié dans Comment je n'ai pas célébré le centenaire de S.B. | Lien permanent | Commentaires (2)

Symphonate géométrique

10:20 Publié dans Rues, plaques, places | Lien permanent | Commentaires (3)

jeudi, 20 avril 2006

5 Kap

Il s’en fallut de peu, en avril 2005, que je ne me lance, à corps perdu, dans la traduction de plusieurs textes de Beckett. Je ne me suis jamais bien remis de mes lectures relatives au soufisme, aux mystiques de l’Islam et aux 99 noms de Dieu. Samuel est l’un des noms prophétiques qui offre à la rêverie, autant qu’à la vaticination. (En chaire, J.-M. R. se marre bien, à croire qu’il se fout de nous, oui, l’effronté taciturne.) Je m’en fous, je me casse aux States. Croyez-vous qu’on puisse lui confier une traduction ? Dieu enfin, seul, vous entende.

20:50 Publié dans Kyrielles de Kaprekar | Lien permanent | Commentaires (0)

VIII

Vendredi dernier, j’ai emprunté, à la bibliothèque d’anglais, More Pricks than Kicks, premier roman du très jeune Beckett, dont j’ai toujours différé la lecture et me suis promis de lire d’ici le 13 mai, date à laquelle s’achèvera cette œuvrette. Je crois savoir (mais il faudrait vérifier tout cela) que c’est l’un des très rares textes de Beckett qu’il n’ait pas lui-même traduits (transposés ? réécrits ? récrits ?) ; j’en avais d’ailleurs appris l’existence lors de la publication posthume de la traduction, par une certaine Edith Fournier (comment ce nom a-t-il pu me demeurer en mémoire ?). Que Jérôme Lindon fût encore vivant à l’époque semble attester que Beckett lui-même n’eût pas été trop scandalisé de cette publication… mais comment en être sûr ?

(Le titre français choisi par Edith Fournier (ou par Lindon (ou par … ?)) est Bande et sarabande. Sans avoir lu le roman, j’ai l’outrecuidance de penser qu’on pourrait trouver meilleure traduction du titre. D’ailleurs, je n’ai pas commencé la lecture de More Pricks than Kicks, et c’était justement le sujet de cette note.)

13:05 Publié dans Comment je n'ai pas célébré le centenaire de S.B. | Lien permanent | Commentaires (4)

Fauve joueur

Primo, tu ne me piques pas ma grappe de raisins, et, secundo, tu arrêtes de me griffer le bas-ventre...

Jardin du Musée des Beaux-Arts, Tours, 5 avril 2006.

10:20 Publié dans Brille de mille yeux | Lien permanent | Commentaires (5)

Se

En avril, la rousseur se cherche un goupil.

03:25 Publié dans Quel mois... | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 19 avril 2006

4 Kap

Urinoir. Noir de jais. J’ai les crocs. Cro Magnon. Magnons-nous. Noue mes lacets. C’est du vent. Ventre à terre. Termitière. Tiers payant. Y en a marre. Marre-toi toujours. Jour de colère. L’air de rien. Rien à battre. Battre le fer. Ferraillons. Yon sous la roche. Rochechouart. Choir de haut. Haut de forme. Formaliste. Isturitz. Urinoir.

20:55 Publié dans Kyrielles de Kaprekar | Lien permanent | Commentaires (2)

VII

Lire sous les chênes me faisait penser au Quercy, dont nous avons visité plusieurs sites et villes il y a sept ans. Samuel Beckett a séjourné longtemps à Cahors, où il s’était lié d’amitié avec un pâtissier très astucieux, et plein de verve. On peine à imaginer ce que pouvaient être leurs dialogues. Bien entendu, la biographe, pétrie de son importance, n’en dit pas un mot. Une cinquième phrase transporterait volontiers le spectre de Samuel à Onzain.

13:05 Publié dans Comment je n'ai pas célébré le centenaire de S.B., Soixante dix-sept miniatures | Lien permanent | Commentaires (2)

Me

En avril, la primevère est tout pistil.

12:30 Publié dans Quel mois... | Lien permanent | Commentaires (0)

Rue Albert Thomas

10:10 Publié dans Rues, plaques, places | Lien permanent | Commentaires (0)

Virevoltes, 23

On n'imagine pas un vers aussi long, ou ne serait-ce pas un verset ?

(C'était le 5

avril, château de Tours.)

09:24 Publié dans Virevoltes | Lien permanent | Commentaires (6)

mardi, 18 avril 2006

3 Kap

Être n’est pas suivre, il faut vivre bientôt.

20:45 Publié dans Kyrielles de Kaprekar | Lien permanent | Commentaires (0)

VI

D’une traite, j’écrivis – les ayant longuement (sans doute) mûris en moi – les cinq premiers chapitres de cette œuvrette, mercredi dernier, à Tours, et c’est aujourd’hui, dimanche à Hagetmau, que j’entreprends de poursuivre, ayant lu, entre-temps, quelques dizaines de pages, dans le désordre, au hasard, de la première biographie consacrée à Beckett, publiée en 1978, et dont je n’ai pas retenu le nom de l’auteur, car elle semble outrancièrement vétilleuse, fière d’elle et à côté de la plaque.

La photographie de couverture est très belle, plus que celle que je connais par Cartier-Bresson (et que j’ai toujours tendance à associer à la photographie de Giacometti vu de face alors qu’il traverse, sous une pluie qu’on imagine battante, un boulevard, en se faisant une capuche de son imperméable comiquement relevé), mais moins que celle que j’ai découverte hier dans le Robert des noms propres en cinq volumes qui date du début des années 1980, et qui est – avec son compagnon consacré aux noms communs et en six tomes – ma bible, quand je vis à Hagetmau.

Cette image, que j’ai derechef sous les yeux, est d’un certain Philippe Pic, et elle représente Beckett de profil, peut-être à la fin des années 1950 ou juste quelques années plus tard, l’œil gauche seul étant visible, et les lunettes aux verres ronds remontées de manière inhabituelles sur le front, le nez aquilin, le col du sous-pull recouvrant typiquement le cou, avec, en fond d’image, ce que l’on devine être un haut de banquette et un bas de miroir, dans une brasserie.

J’ai découvert cette photographie par hasard, en cherchant quelques informations sur Simone de Beauvoir, après avoir regardé, d’un œil distrait, puis désabusé et enfin atterré, le téléfilm qui était diffusé hier soir et dans lequel Lorant Deutsch campe un Sartre qui est au-delà de l’invraisemblable. Le Castor est interprété(e), elle, par une actrice plus belle que l’original, et très troublante ; elle joue nettement mieux que son Sartre d’opérette, mais ce n’est pas un compliment. Toujours est-il qu’en cherchant quel pouvait être le titre final du roman de Beauvoir auquel Sartre/Deutsch fait allusion à un moment donné en parlant de Légitime défense (la suite du film devait confirmer mon hypothèse relative à L’Invitée), je me suis abîmé, une fois encore, dans la contemplation du visage de Beckett, et dans la lecture de quelques phrases relatives à Samuel.

13:05 Publié dans Comment je n'ai pas célébré le centenaire de S.B. | Lien permanent | Commentaires (0)

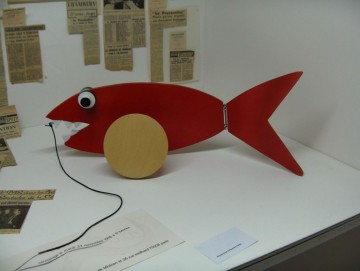

Vitrine comète

Poisson rouge, roule.

Pierre Halet, qui êtes-vous ?

10:10 Publié dans Fièvre de nombres | Lien permanent | Commentaires (0)

Ni

En avril, le héron niche au bord du Nil.

06:20 Publié dans Quel mois... | Lien permanent | Commentaires (4)

Inouï

Certaines fois, il suffirait de recopier la phrase unique du dictionnaire, comme pour Giacomo Inaudi :

Berger dans le Piémont puis montreur de marmottes dans les foires, il développa une exceptionnelle rapidité de calcul mental qu’il utilisa à partir de 1880 sur les scènes internationales de music-hall, non sans étonner les membres de l’Académie des sciences de Paris qui l’invitèrent en 1892.

Sur la photographie qui le représente (et qui est attribuée à Harlingue-Viollet (n’est-ce pas le nom de l’agence ?)), Inaudi, en complet veston, arborant fièrement sa moustache, se tient devant un tableau noir, où l’on peut voir inscrits des fragments de nombres (86, 65). Sa main droite est posée devant lui, sur un bureau ; il tient sa main gauche collée contre l’oreille. Est-ce un geste de concentration, volonté de se replier, s’isoler du bruit extérieur pour mieux compter ? Ce geste m’évoque aussitôt le patronyme du calculateur, qui semble être une version tronquée de l’adjectif inaudible.

Né en 1867 à Roccabruna, Inaudi mourut à Champigny-sur-Marne en 1950. Qui se souvient de lui ?

00:30 Publié dans 721, Fièvre de nombres | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 17 avril 2006

Saenredam

(Vers cinq heures)

Le mois dernier, je découvrais l’existence des tableaux de Pieter Saenredam, qu’évoquait le narrateur de Docteur Pasavento ; aujourd’hui, lisant le Journal d’un voyage en France sous la bruine, il en est de nouveau question. Il y a, dans le dossier Images de mon ordinateur cinq reproductions de toiles de Saenredam, que j’avais enregistrées le 19 mars entre 15 h 26 et 15 h 39. Voici ce qu’en dit le Robert des noms propres, à la page 2787 : « L’importance accordée aux espaces vides, la réduction de l’échelle des personnages, le jeu abstrait des effets de perspective, l’utilisation de couleurs pâles à dominante froide et la finesse de la facture dénotent une sensibilité discrète et concourent à créer un climat serein d’une austère ferveur. » Est reproduit l’Intérieur de la cathédrale de Haarlem, qui se trouve à la National Gallery.

23:25 Publié dans 410/500 | Lien permanent | Commentaires (0)

Empailler : le : toréador

17 avril, 11 h 05.

Que penser de Pierre Jourde ? J’avais manqué m’endormir en lisant quelques chapitres de La littérature sans estomac. Ma compagne n’a pas encore voulu ouvrir le roman du même, que lui a offert ma grand-mère à Noël ; la quatrième de couverture en est aussi peu engageante que possible (une histoire de professeur de lycée, racontée dans un style fort plat, apparemment).

Tenté par son sujet (“l’incongru dans la littérature française, de Charles Nodier à Eric Chevillard”), j’ai emprunté l’essai intitulé Empailler le toréador (Paris : Corti, 1999), et qui, avec des objectifs et une ampleur bibliographique dignes d’une thèse de doctorat, fait l’effet d’un saupoudrage assez improductif. Par exemple, en dépit de ce qu’annonce le sous-titre, il n’est question des romans de Chevillard que deux pages par ci, trois pages par là, et sans véritable analyse. D’ailleurs, l’essai vaut surtout par ses citations, et l’on peut savoir gré, au moins, à son auteur d’être allé dénicher autant de passages savoureux.

Ce n’est donc pas un essai, mais une sorte d’anthologie ou de compilation qui refuse de dire son nom. Dès qu’il cherche à comparer, et même à tirer des conclusions, Pierre Jourde n’est guère convaincant, d’autant que nombre des exemples choisis n’illustrent pas vraiment la démonstration en cours. Ainsi, l’une des sous-parties du troisième chapitre, « Typologie de l’incongru », s’intitule En route vers le n’importe quoi. Jourde veut y montrer comment des procédés rhétoriques comme la gradation débouchent, en système d’incongruité, « sur n’importe quoi ». Le premier exemple qu’il donne, et qui est censé donner le la, est une phrase de Perec, dont, de toute évidence, Jourde n’a pas du tout compris le mécanisme : « Il est venu à mes oreilles étonnées cette nouvelle qui me laissa tout à la fois pantois, perplexe, piteux, podagre et presque putréfié. » Jourde implique que la succession des adjectifs est complètement arbitraire, loufoque, de l’ordre du n’importe-quoi. Or, il ne faut pas avoir lu beaucoup de textes oulipiens pour s’apercevoir que, à défaut d’une réelle cohérence sémantique, une contrainte sémiotique forte oriente cette série : les cinq adjectifs, qui commencent tous par la consonne P, obéissent à une logique alphabétique, puisque la deuxième lettre suit l’ordre des voyelles dans l’alphabet français (a, e, i, o, u). Il me semble même qu’un lecteur un peu vif s’attendrait à ce que la phrase s’achève avec l’inclusion de la semi-voyelle Y, et un adjectif comme pyromane, par exemple.

Ne pas voir cela, c’est ne pas savoir lire, c’est ne pas comprendre l’auteur que l’on cite, et, surtout, c’est se priver d’un beau développement, car, si Pierre Jourde s’était avisé de ce décalage entre incohérence sémantique et congruité sémiotique, il aurait pu en tirer d’intéressantes conclusions sur le lien entre l’essor des littératures de l’incongru à la fin du dix-neuvième siècle et l’émergence des formalismes.

22:20 Publié dans Les Murmures de Morminal | Lien permanent | Commentaires (5)

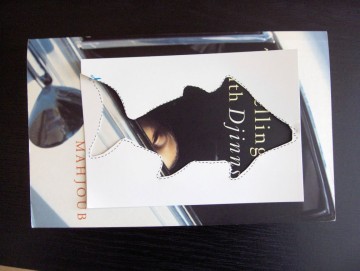

Nubian : Indigo

17 avril, 10 h 50.

Hier soir, c’était a fini de lire Nubian Indigo, le dernier roman de Jamal Mahjoub, qui vient de paraître en français. Je suis assez embarrassé, car il va de soi que, comme toujours, j’aimerais lire ce livre en anglais. Or, Jamal a fort gentiment répondu à mon courrier électronique du début de la semaine en précisant que son éditeur anglais était d’une lenteur désespérante (autant dire qu’il entend par là qu’il n’a pas d’aussi âpres défenseurs outre Manche qu’ici en France, qui n’est pourtant pas sa matrie, comme l’Angleterre), mais il a dû mal comprendre ce que je lui écrivais, car il me dit être très heureux que le roman me plaise, alors que j’essayais de faire de la lumière en évoquant combien j’avais hâte de connaître le texte par l’original.

Il ne fallait pas rêver : malgré nos bonnes relations, il ne m’enverra pas un exemplaire du tapuscrit… et c’est parfaitement compréhensible. Malgré tout, je me trouve face à ce dilemme : attendre des mois, peut-être une ou deux années, pour découvrir ce roman en anglais, ou le découvrir dans une version qui me paraîtra nécessairement amoindrie (non que la traduction en soit mauvaise, car je crois, au contraire, Madeleine et Jean Sévry très compétents, mais parce que savoir que j’apprécierais tout autant – et même plus – le texte original me frustre, et me gâche la lecture d’une traduction).

Dans l’intervalle, on peut toujours se perdre dans d’innombrables rêveries, une fois encore, en scrutant la carte de la Brenne, en cherchant les chemins, en admirant le maillage des « mille étangs », en se faufilant par la pensée dans les interstices de telle église romane, à l’orée de telle mince forêt, en fronçant les sourcils comme deux accents circonflexes jumeaux, en furetant dans les dictionnaires, les guides divers, en traquant les moindres recoins des cartes routières, géologiques, hydrologiques, des atlas historiques. On sait aussi que la dernière phrase d’un billet comme celui-ci doit nécessairement compter autant de mots que l’alphabet français compte de lettres (accents non compris).

21:15 Publié dans YYY | Lien permanent | Commentaires (0)

Après la rixe

8 avril. Six heures du soir.

Après la rixe, plus de souvenirs. L’homme ne sait pas comment rendre supportable la scène qui vient, rêveuse, de lui ravir ses meilleurs songes. (Un sonnet en prose est éternel.) Autour de lui, les gens rigolent de ses lèvres tuméfiées, de rien.

21:05 Publié dans Sonnets de février et d'après | Lien permanent | Commentaires (2)

2 Kap

Commencez sans moi. Je ne suis guère cette histoire.

20:35 Publié dans Kyrielles de Kaprekar | Lien permanent | Commentaires (0)

Avenue Dureau

17 avril, 10 h 40.

Comme j’écoute les premières des Variations Goldberg enregistrées par Jean-Sébastien Dureau en 2003 et publiées seulement ce mois-ci en accompagnement de la revue Classica (que je n’avais jamais lue et qui est d’un niveau général bien médiocre), je m’étonne de ne pas trouver plus lente cette interprétation, alors qu’elle est plus longue, d’un quart d’heure, que celle de Wilhelm Kempff (ma référence absolue), et presque deux fois plus longue que la preste et révolutionnaire version de Glenn Gould, et je repense combien, dans la librairie papeterie de Hagetmau, le magazine (que j’avais cessé de chercher, lassé de ne pas le trouver au milieu des blisters et des couvertures glacées, dans les bureaux de presse de Tours) m’a quasiment sauté aux yeux, ce matin. Ce n’est pas tant qu’il s’y trouve moins de titres que dans les échoppes tourangelles, mais il y a, tout simplement, plus de place, ce qui, me semble-t-il, doit inciter les chalands à s’envier davantage de telle ou telle revue, et donc à en acheter plus.

Jean-Sébastien Dureau attaque la cinquième variation, une de mes préférées, et elle me paraît, sinon plus rapide que dans le jeu gouldien, au moins plus enlevée, moins mélancolique que dans l’enregistrement de Kempff. C’est à n’y rien comprendre. (Mais je dois avoir, dans cet ordinateur, la version des Variatione par Glenn Gould, et je pourrai me livrer à d’infinies et inutiles comparaisons.)

20:05 Publié dans MUS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : TRES GRANDE MUSIQUE

Boulevard Jourdan

17 avril, 10 h 30.

Au lieu de vous entretenir oiseusement et sempiternellement de la fièvre des nombres, je pourrais bien insister sur mes folies alphabétiques, qui m’ont permis de découvrir, jeudi dernier, l’œuvre poétique de Pierre-Albert Jourdan, dont même le nom m’était inconnu, mais qui m’a happé tandis que je cherchais, sur le catalogue du Service Commun de Documentation, s’il y avait des ouvrages de Dieudonné Jourda (pas trace) ou de Pierre Jourde (si fait). Depuis, je lis, par à-coups, les proses brèves de L’Espace de la perte, qui sont éblouissantes.

19:05 Publié dans Onagre 87 | Lien permanent | Commentaires (0)

Toute bue

Dans le journal Sud-Ouest, édition du 17 avril 2006, on trouve, en dernière page, un article consacré à deux jeunes femmes, titulaires depuis peu de leur doctorat en sociologie et dont les travaux respectifs viennent d’être primés par le Prix Le Monde de la Recherche Universitaire.

Outre qu’il faudrait vérifier la part effective de la sociologie dans le palmarès, je note avec surprise cette phrase de l’auteur de l’article, une certaine Hélène Rouquette-Valeins : « Béatrice, 31 ans, reconnaît sans honte qu’elle a été “ravie” par cette distinction et contente de la partager avec ses parents ».

Je ne comprends absolument pas l’intention de l’auteur de cette phrase. Faudrait-il avoir honte d’être un chercheur reconnu par ses pairs au niveau national ? À l’heure où le moindre sportif écervelé, dont l’exploit ne fait en rien avancer l’humanité, se félicite à longueur de colonnes de l’importance « du mental » dans sa victoire, être l’auteur d’une thèse de plusieurs centaines de pages et récompensée de surcroît par un jury national devait être un sujet de honte… Bon…

18:00 Publié dans Narines enfarinées | Lien permanent | Commentaires (22)

V

Vous commencez à constater que ces textes sont empreints d’une grande négativité, comme si je voulais appuyer sur la plaie de mes propres velléités, comme si, de ces petits échecs de rien du tout, seule pouvait naître, au clavier, une œuvre digne d’être écrite, publiée ou lue. Ce n’est même pas sûr.

Vous étonnerai-je en vous disant que, des nombreux textes de Beckett, celui que je préfère est Lessness, que je lus avec passion en 1994, avant de découvrir que Beckett l’avait d’abord écrit en français (Pas*) ?

J’avais, une fois encore, formé le projet de traduire le texte anglais en français (sous le titre Inité**), avant de comparer ma traduction et le texte original de Beckett***.

* Combien de fois, au cours de mon existence, aurai-je consulté la page du Dictionnaire des littératures où figure le tableau récapitulatif des œuvres de Beckett, avec la langue originale de la première version ? 99 ou 101 ?

** J’ai déjà le titre, me direz-vous. Toutefois, cinq lettres en douze ans, ce n’est pas grand-chose.

*** Formulation très prétentieuse ; j’assume.

13:05 Publié dans Comment je n'ai pas célébré le centenaire de S.B. | Lien permanent | Commentaires (1)

Face au château de Tours

Morne, la façade glace le vide.

Le nombre bleu bat la mesure.

05:05 Publié dans Fièvre de nombres | Lien permanent | Commentaires (1)

La

En avril, tu remplaces le je par il.

00:20 Publié dans Quel mois... | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 16 avril 2006

Œ

En avril, j’ai rime à l’œil avec gentil.

23:15 Publié dans Quel mois... | Lien permanent | Commentaires (0)

1 Kap

Commencez.

20:30 Publié dans Kyrielles de Kaprekar | Lien permanent | Commentaires (4)

IV

Bien entendu, comme l’année qui mène de l’an 99 à l’an 100 de l’ère Beckett fut, à mon échelle, celle de la découverte des blogs, je songeai à créer un carnet interactif – mais c’était peine perdue, car n’étant en rien spécialiste reconnu de l’œuvre de Sam B., et ne l’ayant pas vraiment relu ces derniers mois, il était illusoire d’entretenir la flamme ou de trouver des soutiens.

13:05 Publié dans Comment je n'ai pas célébré le centenaire de S.B. | Lien permanent | Commentaires (1)

samedi, 15 avril 2006

Ve

En avril, je lis des vers de René Ghil.

14:15 Publié dans Quel mois... | Lien permanent | Commentaires (7)

III

Ensuite, j’ai songé à une sorte de colloque, ou de manifestation culturelle un peu décalée, qui se serait tenue dans les locaux de l’Université entre le 13 avril et le 13 mai. Ayant lancé l’idée auprès de collègues spécialistes du théâtre ou de littérature irlandaise, je vis que, malgré des paroles enthousiastes, leurs regards étaient porteurs d’un léger désarroi, ou d’un ennui franc et massif. Il n’y avait rien à espérer de ce côté-là.

13:05 Publié dans Comment je n'ai pas célébré le centenaire de S.B. | Lien permanent | Commentaires (1)

Virevoltes, 22

Triangle, mords ! Vent sec et diaphane, ajouté aux arêtes,

sais-tu combien

de fois je t'ai rêvé ?

08:40 Publié dans Virevoltes | Lien permanent | Commentaires (6)

vendredi, 14 avril 2006

Virevoltes, 21

Tout de même, trembloté, le sol du château de Tours

offre une proie

à la mer qui se tient.

17:22 Publié dans Virevoltes | Lien permanent | Commentaires (2)

Métalittéraire

Loi des carrés : les Soixante-dix-sept miniatures doivent être, in fine, 77 ; de même, il faudra cinquante-neuf textes dans la catégorie 59, et quatre vingt sept pour Onagre 87.

Plus subtil : dois-je m'en tenir à trente-et-un tankas ? Roubaud est déjà passé par là. (Au cube et plus bellement, soit.)

Idéalement, la catégorie 1295 devrait compter 107 ou 83 textes.

Heureusement, d'autres chapitres me laissent tranquille, mais je m'aperçois, écrivant ceci, que j'ai oublié de poursuivre la série des faux dictons de ce mois.

(Quel faux jeton que moi !)

16:05 Publié dans Fièvre de nombres, Onagre 87 | Lien permanent | Commentaires (0)

Fi

En avril, j'ai perdu le fil.

15:05 Publié dans Quel mois... | Lien permanent | Commentaires (2)

Pas vu filer

Profitant d'encore quelques heures de haut débit avant de retomber dans le silence d'une pause bienvenue, même si elle risque de s'avérer laborieuse, je suis tenté d'écrire que je n'ai pas vu filer ces sept semaines, curieuse et banale impression dont seule une expression idiomatique un peu conventionnelle peut rendre le goût, avant d'ajouter que, pour ce qui est de ces carnets, toutefois, j'ai pris le soin de programmer quelques notules (surtout photographiques) afin d'habiter doucement ces espaces grisonnants, de sorte que vous ne vous trouverez pas fort dépourvus, fidèles lecteurs, et pourrez continuer à vous esbaubir de ces pages qui ne disent rien, et toujours ponctuer de vos commentaires si fins mes billets si froids, sans que, toutefois, je n'y réponde, ou alors peut-être à la manière d'un tir groupé (et c'est à présent une métaphore militaire qui me vient au clavier), comme l'occasion déjà s'en présenta.

De nombreux chantiers sont en cours, dont certains piétinent depuis peu (Arbre à came ou les tankas), d'autres se languissent sans avoir pourtant dit leur dernier mot (c'est le cas de Pauvres Pyrénées, roman bref cher à mon cœur), d'autres lentement progressent (ainsi des sonnets), d'autres enfin, encore au berceau, promettent beaucoup (mais tiendront-ils ?)

14:08 Publié dans 1295 | Lien permanent | Commentaires (1)

II

Début juillet, j’envisageais, avec un collègue, de réaliser un film qui serait composé d’entretiens avec des écrivains, des lecteurs, des libraires, des dramaturges, des metteurs en scène, des acteurs, des professeurs. À tous serait posée la même question : « que signifient, pour vous, ces deux mots : Samuel Beckett ? ».

L’idée du film était plus belle que le film lui-même, si le projet avait abouti. Je suis – je vous l’ai dit – un rêveur velléitaire.

13:05 Publié dans Comment je n'ai pas célébré le centenaire de S.B. | Lien permanent | Commentaires (3)

Black Sunlight

Pour la première fois, depuis bientôt quatre ans que je hante la bibliothèque d'anglais (dont le fond en accès libre propose tout de même plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages), le bibliothécaire m'a fait visiter les magasins, qui recèlent de belles collections, quelques raretés, et aussi quelques énormes piles de magazines anciens.

Ayant avisé un exemplaire de Black Sunlight (livre introuvable et chef-d'oeuvre) de Dambudzo Marechera, et un roman de Cyprian Ekwensi (Jagua Nana, dont je n'ai pas grand bien à dire...), je lui ai demandé s'il était possible de les ajouter aux rayonnages en accès libre, la partie "africaine" étant, de toute manière, réduite à la portion congrue. Il s'est gentiment exécuté. Bientôt, je pourrai conseiller à mes étudiants ce texte âpre et brûlant du regretté Dambudzo.

11:54 Publié dans 721 | Lien permanent | Commentaires (1)

Virevoltes, 20

Vous voici, fiers ouvriers tourangeaux, en plein coeur

de ce désert

informe du poème.

10:25 Publié dans Virevoltes | Lien permanent | Commentaires (10)

Partita super Christus surrexit

Riche de vos ardeurs, ami de vos retards, j’ai parcouru les landes et les baies dénudées. Le monde m’a ouvert les portes de l’orgueil, et je me suis baigné dans les eaux de la Sorgue. Où vont les joueurs de théorbe ? Ils guettent Dieu, à l’aurore.

07:50 Publié dans 410/500 | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : TRES GRANDE MUSIQUE

jeudi, 13 avril 2006

I

Qu’Enrique Vila-Matas, qui jamais, ce me semble, ne se réclame de Samuel Beckett, ait décrété qu’il n’aimait pas les chiffres ronds, et que, pour en finir avec eux, il fallait célébrer des anniversaires « non ronds », cela ne saurait suffire, comme garde-fou de mon projet. On pourrait fort bien imaginer de célébrer le 101ème anniversaire de la naissance de Beckett, ou je pourrais raconter les journées que je passai, l’an dernier aux alentours de son 99ème printemps, à penser secrètement à l’auteur de Molloy, mais ce serait le retour d’une autre forme de rondeur, le palindrome. Il faut se libérer de cela. Il y a un an et demi, en pleine retombée de ma fièvre vila-matienne, je lus le texte très drôle dans lequel Eric Chevillard imagine qu’un voisin de Beckett se vante encore aujourd’hui d’avoir pourri la vie du Prix Nobel en lançant des taupes mortes dans son jardin.

Et tout le reste est littérature…

13:05 Publié dans Comment je n'ai pas célébré le centenaire de S.B. | Lien permanent | Commentaires (8)

Sopra Lafafami

Bien sûr, nous avons entendu, sous le prénom belge, l’appel du grand Huysmans, et c’est ce qui guida la main vers le disque de Joris Verdin, dans le bac, chez le disquaire. Toutefois, toute comparaison est abolie, toute ombre négative portée disparaît. Dans l’espace passe un ange. L’heure est venue, de carillonner des poumons, même à cette heure tardive.

07:30 Publié dans 59 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : TRES GRANDE MUSIQUE

It

En avril, je n'ai plus de rimes (dit-il).

04:30 Publié dans Quel mois... | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 12 avril 2006

12 avril 1820

Il y a 186 ans, George Sand (enfin, Aurore Lucile Dupin) quittait le Couvent des Augustines anglaises.

23:55 Publié dans Hystéries historiées | Lien permanent | Commentaires (1)

Vaurien

On such days, j'aimerais me persuader que Tommaso Landolfi avait tort en intitulant l'un des volumes de son journal Rien va.